« L’Étranger » par François Ozon : patrimonial et sans éclat

Par

Publié le

3 novembre 2025

Partage

La littérature française est truffée de chefs d’œuvres réputés inadaptables au cinéma… du moins jusqu’à ce que des producteurs s’en emparent, par pur opportunisme et souvent après des années de négociations avec les ayants-droits. La dernière prise de guerre en date, c’est Voyage au Bout de la Nuit qui sera réalisé par Joann Sfar, le graphomane pleurnichard… dire que personne n’attend ce film, c’est une litote. Nous avons eu à peu près la même réaction lorsqu’on a appris que François Ozon allait réaliser sa version de L’Étranger d’Albert Camus, et ce après la version de Visconti avec Mastroianni, relativement oubliable. En fait, le roman de 1942 fait tellement partie du mobilier national qu’on se demande bien ce qu’un réalisateur peut espérer lui apporter de nouveau – a fortiori un réalisateur comme François Ozon, qui n’est pas vraiment un styliste, encore moins un expérimentateur mais plutôt un illustrateur soigneux, souvent au bord de l’académisme tartignolle.

Vase-clos

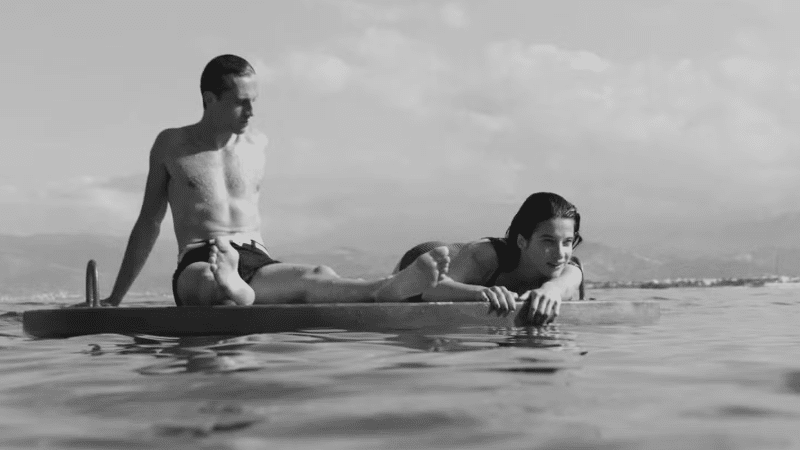

À la vision du film, une partie de nos craintes se confirment : avec son noir et blanc qui flirte avec l’esthétique publicitaire, sa reconstitution besogneuse des rues d’Alger et son casting de belles gueules, on est d’emblée dans un pur cinéma patrimonial et labellisé. Un tel sujet aurait certainement nécessité un vrai metteur en scène aux manettes, c’est-à-dire quelqu’un capable de raconter avec sa caméra autre chose que ce que raconte – platement – son scénario. D’ailleurs, Ozon tutoie plusieurs fois le théâtre filmé – notamment dans une interminable scène de prison où la diction des acteurs a l’air sorti d’une vieille dramatique de l’ORTF…

Lire aussi : « Deux Pianos » de Desplechin : remariage hystérique

Heureusement, le réalisateur a quand même un peu de bouteille et de savoir-faire (avec quand même pas moins de 24 films au compteur) : parfois, l’alchimie se fait, notamment pendant la scène fameuse du meurtre, avec cet œil noir du soleil qui remue la tourbe des instincts primitifs, très bataillien finalement, et rappelle le cinéma soviétique – ce qui est bien. D’ailleurs, c’est le seul moment où surgit une voix off qui lit le texte de Camus – texte dont l’âpreté poétique, si péniblement ânonnée par des générations de lycéens, paraît subitement neuve, presqu’inédite. Pour le reste, malheureusement, L’Étranger ne dit à peu près rien de l’œuvre originale ni de sa supposée contemporanéité. Un cinéaste devrait toujours se demander, lorsqu’il s’en prend à un classique, ce qu’il veut lui faire dire, en quoi le dit classique dialogue encore avec notre temps. Ici, nous sommes en vase-clos, dans un univers de chromos figées, dans une carte postale pas désagréable à regarder, mais qui semble désespérément lointaine et aussitôt oubliable.

L’existentialisme a fait long feu

Pourtant, si L’Étranger (le film) dit quelque chose de L’Étranger (le livre), c’est peut-être justement par son échec, qui signifie aussi l’échec et d’une certaine manière la ringardise de l’existentialisme face au post-moderne. Car enfin, le cinéma est lui-même, par son propre dispositif, un art existentialiste : en effet il capture un corps étranger – celui de l’acteur – dans une technique complexe, qui monopolise des effets d’optique et des procédés mécaniques multiples pour recréer un monde-simulacre, un réel factice, dans lequel l’homme n’est plus grand-chose sinon une simple variable. Ainsi, dès le début de son histoire, le cinéma ne parle au fond que de ça : de la perte de puissance de l’homme face à la technique, face à une réalité augmentée : on le voit très bien dans Le Dernier Des Hommes de Murnau, avec son fameux travelling qui résume en un plan toute l’obsolescence de l’homme du vieux monde, ou même dans Le Vent, de Victor Sjöström, où Lilian Gish est littéralement aux prises avec un monde invisible – et qui in fine n’est que celui de l’image filmée et du fantasme américain de cet « ouest imprenable ».

L’existentialisme français, plus politique que scopique, avait cette arrogance un peu adolescente de poursuivre par le discours ce que le proto-cinéma montrait par l’exemple, en y mêlant au passage toute la bimbeloterie sartrienne qu’on sait – via ce caoutchouteux mantra : « l’existence précède l’essence ». C’est pourquoi adapter aujourd’hui L’Étranger au cinéma revient finalement à cuire une pizza dans un crématorium. Ça ne sert pas à grand-chose et ça ne dérange personne à part les absents. On se prend à imaginer ce qu’aurait pu en faire un vrai styliste, comme on aurait pu même transposer l’intrigue dans l’Alger contemporain – en gros faire un vrai travail d’adaptation, et pas simplement une jolie photocopie dont tout malaise est exclu. Avec L’Étranger version 2025 l’existentialisme vient d’être panthéonisé, c’est-à-dire qu’il a enfin rejoint la poussière et l’oubli.

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter