Un sacrifice inutile ?

Par

Publié le

3 décembre 2018

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1543856453531{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]

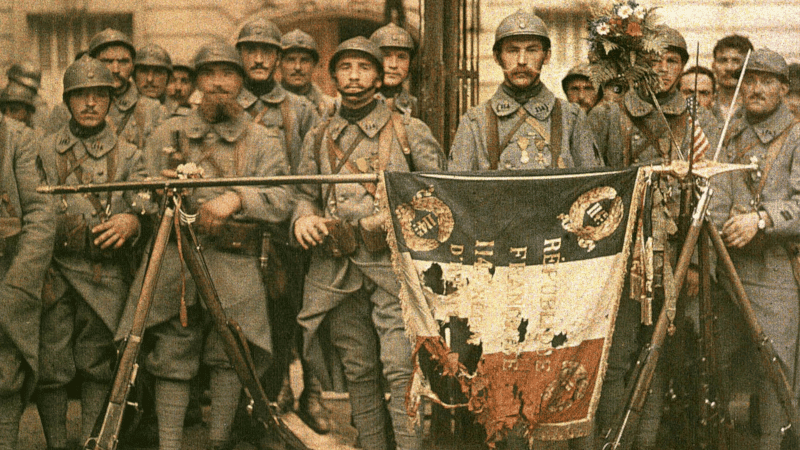

« Mère, voici vos fils qui se sont tant battus » écrivait prophétiquement Péguy en 1913, un an avant de tomber lui-même au champ d’honneur, comme 9,7 millions de soldats au cours de la Grande guerre.

Ces soldats n’étaient pas, loin s’en faut, des « civils armés », comme l’a répété à satiété l’Élysée avant les célébrations du 11-Novembre. Mobilisés, pour la plupart, dans le cadre d’armées de conscription, ils n’avaient certes pas choisi le métier des armes par vocation. Beaucoup d’entre eux étaient d’ailleurs agriculteurs dans une Europe restée, à bien des égards, un monde rural. Mais ils n’étaient pas non plus les jouets involontaires d’un conflit macabre auquel ils seraient demeurés totalement étrangers, comme dans Voyage au bout de la nuit.

Un patriotisme authentique dont les ressorts essentiels restent l’honneur, l’esprit de sacrifice, le sens du devoir et le don de soi. Autant de notions totalement incongrues aux yeux de nos contemporains, repliés sur une soif de jouissance et une quête de droits individuels.

Ce que l’on peine à imaginer aujourd’hui, c’est que le patriotisme était une réalité, d’un côté comme de l’autre du Rhin. Un patriotisme certes teinté d’ardeur revancharde et d’idéologie républicaine, côté français, ou marqué par le militarisme prussien et une tentation hégémonique doublée de pangermanisme, côté allemand. Mais un patriotisme authentique dont les ressorts essentiels restent l’honneur, l’esprit de sacrifice, le sens du devoir et le don de soi. Autant de notions totalement incongrues aux yeux de nos contemporains, repliés sur une soif de jouissance et une quête de droits individuels.

On a alors accusé le patriotisme d’être responsable de la plus grande boucherie humaine de tous les temps. Un égoïsme rivé à la satisfaction des besoins immédiats aurait permis d’épargner un tel conflit. L’internationale de la jouissance matérialiste aurait pu conduire Français et Allemands à communier sur l’autel de la société de consommation au lieu de s’affronter sur des champs de bataille. « Faites l’amour, pas la guerre ! »

Lire aussi : On a perdu le sens de ce qui nous unit

De fait, toute guerre est absurde et celle-ci l’est particulièrement. D’abord, parce qu’elle marque le suicide de l’Europe et son déclassement par rapport à l’Amérique, appelée à devenir au XXe siècle la première puissance mondiale et à partager avec l’URSS la domination du continent européen. Ensuite, parce que la paix manquée de 1918 n’est pas le « triomphe du droit et de la liberté » comme le prétendaient les Français, mais la victoire de l’idéologie démocratique et libérale sur ces anciennes formes de sociabilité européenne qu’étaient les empires allemand, austro-hongrois et russe. Enfin, parce que cette paix, brutalisant les sociétés européennes et bouleversant les mentalités traditionnelles porte en elle les dérives totalitaires du XXe siècle : elle accouche des révolutions communistes et fascistes, et laisse subsister en Allemagne un sentiment d’humiliation devant le diktat qu’Hitler sut habilement exploiter. Elle porte ainsi en germe le second conflit mondial.

Si la guerre est absurde, le sacrifice ne l’est pas. Et il ne tient qu’à nous de faire en sorte que le sang versé ne le soit pas en vain.

Ce qu’Ernst Nolte a appelé la guerre civile européenne reste assurément un traumatisme pour notre mémoire collective. Eût-elle pu être évitée si l’on avait su à quelle boucherie elle allait mener? À l’époque, de tous côtés, on table sur une campagne éclair qui permettrait de redistribuer les cartes de l’Europe en quelques semaines, après quelques charges héroïques de cavalerie. C’était sans compter le poids de la technique, la mécanisation de la guerre, la généralisation de l’artillerie lourde et de l’aviation. Quelques esprits ont été visionnaires : « Croire à la brièveté de la guerre, c’est peut-être encore une façon de ne pas croire à la guerre. […] Pour qui connaît la puissance militaire de l’Allemagne, comment croire qu’elle sera brisée en six semaines? » interroge prophétiquement Bainville en août 1914.

Olivier Milza rappelle que la Grande guerre est la dernière guerre du XIXe siècle et la première du XXe. La dernière entre nations civilisées respectant peu ou prou le droit de la guerre, et honorant les conventions internationales de La Haye sur le sort des prisonniers ou des populations civiles. Et en même temps, la première guerre moderne où la dimension idéologique se manifeste par l’effet d’une propagande diabolisant l’adversaire et revendiquant pour soi-même le monopole du bien. C’est aussi la fin du concert des nations et de l’équilibre européen au profit de la SDN et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est enfin la dernière guerre militairement gagnée par la France – qui peut s’enorgueillir d’avoir en 1918 la meilleure armée du monde, comme le souligne le colonel Goya – et la première entrée de l’Amérique sur le sol européen, décisive sur les plans matériel et financier, mais lourde de conséquences pour l’avenir.

Lire aussi : Peut-on clore le siècle de 14 ?

Pour nous Français, la Grande guerre symbolise avant tout le tribut du sang versé par une génération : 8 millions d’hommes mobilisés dans un pays de 40 millions d’habitants, soit un homme sur trois, 1,4 million de soldats morts et 4,2 millions de blessés militaires. Une saignée démographique et un traumatisme moral dont nous nous sommes difficilement remis. Mais si la guerre est absurde, le sacrifice ne l’est pas. Et il ne tient qu’à nous de faire en sorte que le sang versé ne le soit pas en vain. D’honorer le sacrifice des poilus et ne jamais laisser tomber en déshérence une patrie si chèrement rachetée par ses fils. En un mot, faire preuve de piété filiale et retrouver l’esprit de sacrifice.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter