Une affaire classée ? Exposition « Electro » à la philarmonie

Par

Publié le

8 juillet 2019

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1562575602645{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]

C’est une consécration: le temple de « la grande musique » s’intéresse, le temps d’une exposition baptisée « Electro », à la musique électronique ! Dans un tel contexte, pensons-nous, celle-ci sera évidemment abordée de manière hétérodoxe, savante, exigeante et qui sait, peut-être à cette occasion un peu d’ordre sera mis dans la discothèque ?

Et de nous réjouir à l’idée de voir chamboulées quelques hiérarchies trop lâchement admises et surtout, d’assister enfin à la mise en pièces de ce lieu commun tenace qui réduit l’electro au piteux statut de musique de fête, – pardon, de « teuf ». Bref, cher lecteur, cette exposition a fait naître en nous de bien fols espoirs. C’est peu dire que nous fûmes déçus. D’ailleurs, plutôt que d’une exposition faudrait-il parler d’un bric-à-brac aseptisé et consensuel. Son principal défaut : une plate soumission à l’histoire officielle des musiques électroniques, histoire qui a ses hiérarchies, ses codes, ses mythes, ses artistes fétiches. Cette histoire est une vieille connaissance : c’est celle, ici à peine actualisée, que l’on nous servait déjà à l’orée du millénaire dans Télérama ou sur Arte. Imaginez une exposition sur le rock qui, en 1990, n’évoquerait que les figures d’Elvis Presley, des Beatles, des Rolling Stones, de Johnny Halliday et vous aurez une idée de ce tout ce que cette exposition, dans son domaine, a pu manquer. Pour les « importants » du monde de la culture, l’électro semble déjà une affaire classée.

Lire aussi : Ein krosse pantalonnade

Saluons néanmoins quelques réussites : telle vidéo consacrée au thème du robot par exemple ou telle autre évoquant les free parties dans la campagne anglaise. Le visiteur se voit également gratifié d’un beau reportage sur la naissance de la techno à Détroit livrant des dizaines d’aperçus insolites d’une métropole en ruines. A signaler également un bel hommage (en 3 dimensions) à Kraftwerk. Enfin, la présentation des instruments dans la première salle est fascinante même si la chronologie paraît inciter à l’illusion rétrospective, cet éternel travers du progressisme (non, Daft Punk n’est pas l’accomplissement des expérimentations de Russolo ou de Pierre Henry!). Passé ces bonnes surprises on s’agace rapidement du remplissage, de la présence de gadgets interactifs et, avant tout, des partis pris esthétiques de l’exposition. S’impose la désagréable impression que l’on a voulu aller au plus simple, voire au plus démagogique : la vision de l’électro est très américano-centrée, essentiellement orientée dancefloor ; la scène de l’Europe du Nord, dont l’influence fut pourtant séminale, est négligée.

Que dire de Jean-Michel Jarre, cet électro- pompier, comble de la ringardise à la fin du siècle dernier, aujourd’hui réhabilité à grand cri par tous les maniaques affamés de camelote Vintage !

Certes, faire tenir un si vaste mouvement artistique dans un si petit espace était une gageure mais alors pourquoi s’être autorisé le luxe du remplissage ? Et quel manque d’audace ! Nous n’en finissons plus en France de nous rengorger en célébrant nos génies électroniques nationaux, très surfaits au demeurant, les sempiternels Laurent Garnier, Daft Punk (qui sont à l’electro ce que Téléphone est au rock) et que dire de Jean-Michel Jarre, cet électro- pompier, comble de la ringardise à la fin du siècle dernier, aujourd’hui réhabilité à grand cri par tous les maniaques affamés de camelote Vintage !

Lire aussi : Morrissey, John Cleese et les autres : British invasion part two

Cette exposition se présente sous la forme d’un sympathique désordre mais qui se révèle vite faussement innocent, lesté d’arrières pensées idéologiques. Le cheminement est lourdement orienté : la techno, c’est le dance floor, donc la fête, le smiley, la « positive attitude », la Love Parade, une manière de désirer l’avènement d’un monde meilleur, plus ouvert, tolérant, allié naturel de la cause féministe. Jetant un œil sur les photos exposées, nous déduisons aisément la suite : la tolérance, c’est bien sûr l’apologie de l’homosexualité, du queer, de la lutte contre toutes les « phobies » et discriminations. Une fâcheuse question sera éludée : pourquoi donc ce genre musical qui prône une philosophie si libertaire n’a t-il jamais rencontré la moindre opposition sérieuse de la part des pouvoirs en place, du moins en Occident ? Et puis, quitte à évoquer la dimension politique des musiques électroniques, pourquoi ne pas mentionner l’EBM belge, la techno hardcore (pas évoquée une seule fois), la gabber ? Sans doute parce qu’elles ne véhiculent pas un message de paix et d’amour et restent – c’est un euphémisme – indifférentes aux causes progressistes.

Sans doute pour la raison qu’en France, le communisme reste malgré perçu tout comme une tentative de progrès, et le fascisme comme l’horreur à l’état pur.

Ces partis-pris, bien sûr jamais formulés – probablement parce qu’ils ne sont même pas conscients – ravivent de vieilles querelles, rappellent, à leur modeste échelle, de fâcheux souvenirs comme cette exposition sur le futurisme qui s’était tenue à Beaubourg, en 2008, laquelle, tout en évoquant l’engagement d’artistes futuristes aux côtés du communisme, occultait sans vergogne les liens d’autres artistes, non des moindres, avec le fascisme italien. Sans doute pour la raison qu’en France, le communisme reste malgré perçu tout comme une tentative de progrès, et le fascisme comme l’horreur à l’état pur. Sans doute. Mais est-ce la mission d’une exposition que d’écarter les aspects supposés « gênants » d’un mouvement artistique ? De même à la Philarmonie la question polémique de la massive consommation de drogues en milieu electro festif n’est-elle que très discrètement évoquée.

Mais il y a plus triste : paraît totalement ignorée une autre manière d’écouter la musique électronique qui ne soit pas dansante, collective, grégaire mais introspective, qui appréhende le son comme un vecteur pour l’imaginaire. Que ce soit par calcul ou par ignorance, l’orientation dancefloor et grand public de l’exposition présente l’avantage pour les forains et les assis de l’électro officielle d’écarter les authentiques aventuriers et chercheurs d’or de la musique électronique des 30 dernières années : le génial Peter Christopherson (Coil), Richard D James (Aphex Twin), Autechre, Robin Rimbaud (Scanner), Richard Pinhas, James Thirwell, les labels Rephlex ou Warp, plus récemment Trentemoller ou The Knife pour ne citer que quelques artistes qui ont ouvert des brèches dans notre perception du son, du quotidien, et même de notre imaginaire.

Lire aussi : une flûte magique

Ne soyons pas trop sévère : que l’approche de la musique électronique proposée à l’occasion de cet évènement soit sommaire, banale et « correcte », finalement, nous l’acceptons : nous y sommes déjà habitués. En revanche, nous pardonnerons mal leur frilosité aux commissaires de cette exposition: si l’électro ce n’est que la fête, une façon bruyante de « s’éclater », de « ne pas se prendre la tête » tout en célébrant l’avènement d’un monde meilleur, alors il fallait assumer jusqu’au bout cette démarche en osant, par exemple, inviter David Guetta à s’exprimer pour une courte conférence. Mais c’eût été prendre le risque de douter, un instant, de la possibilité d’un monde meilleur. Blague à part, finalement, l’échec de cette exposition est paradoxalement une bonne nouvelle : en creux, il laisse entendre que rien n’est joué, que sous cette version officielle de la musique électronique une autre histoire s’est écrite, continue de s’écrire, clandestinement, en souterrain, hors de portée des «importants » des « musiques nouvelles », des hauts fonctionnaires du ministère de la culture, de tous les milieux de pouvoir. Preuve s’il en est d’une saine et forte vitalité.

François GERFAULT

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

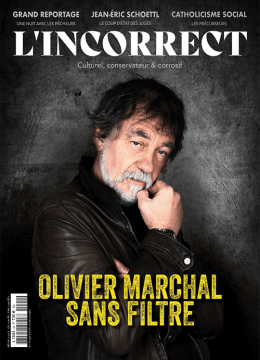

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter