Morrissey, John Cleese et les autres : British invasion part two

Par

Publié le

20 juin 2019

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1561041152288{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”]

Au mitan des années soixante, le monde était subjugué par la « British invasion », du nom donné à l’épidémie de groupes anglais qui remplaçaient progressivement les pionniers du rock et du rythm and blues dans les charts. À quelques notables exceptions près – Byrds et Beach Boys en tête -, les sixties allaient être dominées par de petits Anglais de la classe moyenne : Beatles, Rolling Stones, Who ou bien Kinks.

À tel point que des grandes vedettes de la soul finiraient par reprendre les Beatles (Stevie Wonder pour We Can Work It Out) ou les Stones (Otis Redding pour Satisfaction). Les artistes Motown venus du jazz et plus pop plébiscitant les compositions limpides des Beatles quand ceux de chez Stax choisissaient logiquement les titres plus rudes des Stones, correspondant à l’âme et au son de la hard soul venue de Memphis Tennessee. Au fil des ans, les artistes rock anglais perdirent leurs spécificités insulaires, allant jusqu’à chanter en imitant l’accent américain. Mick Jagger en étant l’un des exemples les plus frappants, au côté de personnalités telles que Joe Cocker ou Eric Burdon (The Animals, War).

Lire aussi : Le Paris caché de la droite et de la gauche

Les Kinks allaient occuper une place à part dans ce paysage musical anglo-américain. Commençant leur carrière par deux énormes tubes survitaminés qui servirent plus tard de mètre étalon au punk et au heavy metal (You Really Got Me et All Day and All Night), les Kinks furent privés d’Etats-Unis pendant cinq longues années pour des raisons obscures (leur attitude cynique et les débordements lors de leurs concerts sont souvent avancés comme raisons, de même que leurs problèmes de management, mais passons).

En restant coincé sur son île natale, Ray Davies a donc développé une pop-rock très particulière, centrée sur des textes brillants qui, en pleine effervescence contestataire, tranchaient considérablement avec les aspirations de la jeunesse d’alors. Volontiers nostalgique, Ray Davies a offert de sublimes portraits doux-amers – souvent très drôles – de la société britannique. Se faisant le gardien des traditions du petit peuple, il appelait ainsi dans Village Green Preservation Society à conserver « l’anglais vernaculaire de Sherlock Holmes » ou dressait le portrait d’un aristocrate ruiné par un contrôle fiscal dans « Sunny Afternoon ».

C’est cette idée de la Grande-Bretagne que défend aujourd’hui Morrissey, naguère idole des intellos des Inrocks et aujourd’hui figure honnie pour avoir dénoncé l’invasion de son pays, non pas par les rythmes et les mélodies américaines, mais par l’immigration.

Plus astucieux encore, il établissait un lien entre la country music authentique et son identité britannique dans l’album Muswell Hillbillies, dont le titre est un jeu de mot entre son quartier de la banlieue londonienne « Muswell Hill » et les hillbillies, ces « ploucs » des campagnes américaines du Sud amateurs des chansons de Merle Haggard et Waylon Jennings. Britanniques jusqu’à l’excès, les Kinks ont été un peu oubliés durant les années 70, avant que les Smiths puis la britpop des années 90 ne revisitent leur héritage. Les Smiths, non contents de réhabiliter la guitare en picking de Chet Atkins et les textures surf du début des années soixante, ont par la voix de leur chanteur été les avocats d’un modèle britannique, d’une culture.

C’est cette idée de la Grande-Bretagne que défend aujourd’hui Morrissey, naguère idole des intellos des Inrocks et aujourd’hui figure honnie pour avoir dénoncé l’invasion de son pays, non pas par les rythmes et les mélodies américaines, mais par l’immigration. Un peu comme ce que fait John Cleese des Monty Python qui considère que Londres n’est plus une ville anglaise, suivi en cela par Ray Davies qui pense peu ou prou la même chose, ou les brexiters Roger Daltrey des Who et Ringo Starr, qu’on ne présente plus. Par un hasard dont seule l’histoire des grands pays a le secret, les symboles de la contre-culture d’après Guerre sont devenus aux yeux du grand public les conservateurs qu’ils ont toujours été au fond d’eux, pour qui savait apprécier leurs œuvres. « Garde tous tes habiles auteurs modernes. Donne moi William Shakspeare. Garde tous tes habiles peintres modernes. Je prendrai Rembrandt, le Titien, De Vinci et Gainsborough », disait Ray Davies dans 20th Century Man. Pour combien de temps encore ?

Gabriel Robin

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

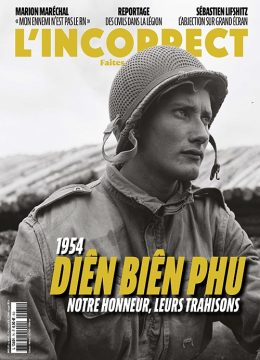

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter