Jan Kounen, Cédric Jimenez, Ugo Bienvenu : la SF peut-elle réveiller le cinéma français ?

Par

Publié le

15 octobre 2025

Partage

Au milieu des années 70, la science-fiction se porte à merveille en France. Du moins en bande-dessinée. Grâce au flair de René Goscinny, notamment : à la tête du magazine Pilote il sent déjà que le vent tourne et que les « petits Mickeys » sont en train de fonder toute une culture alternative. Il donne sa chance à Jean-Claude Mézières (Valérian), Bilal (Le Cycle Nikopol) et évidemment à Moebius, qui passe sans sourciller du western de Blueberry à la science-fiction métaphysique et burlesque, son Garage Hermétique. Hollywood plagie tous ces braves gens allègrement – Mézières n’aura jamais gain de cause et devra se contenter de voir ses concepts brillamment repompés par Georges Lucas dans Le Retour du Jedi, d’autres comme Moebius auront plus de chance et seront appelés à Los Angeles pour travailler comme « concept artists » auprès des studios. Quelques années plus tard, le magazine Métal Hurlant, lancé par les pionniers de la SF Phillippe Druillet et Jean-Pierre Dionnet, entérine cette french touch avec un esprit caustique et une créativité constante qui inspirent le monde entier. Le problème, c’est que le cinéma français ne suit pas : les films de SF hexagonaux qui ont marqué l’histoire se comptent sur les doigts de la main, et privilégient souvent une vision « films d’auteur » avec plus ou moins de succès (voir l’échec artistique d’Alphaville saboté par le fumisme d’un Godard à bout de souffle). Comme si, au fond, personne en France, ni producteur ni réalisateur, ne se croyait capable de faire du genre pur. Et il faut dire que la frilosité du public face à certaines vraies réussites (La Cité des Enfants Perdus) ne donne pas vraiment envie aux producteurs de relancer leurs mises. Leur mantra sera : mieux vaut s’arrêter à ce qu’on sait faire – de la comédie de mœurs, du drame social – et laisser aux Américains la primauté des films à effets spéciaux. Quoi qu’on en dise, Luc Besson sera l’un des rares Français à oser quelques purs films de SF, mais là encore, c’est la loterie : l’échec abyssal du pourtant pas si mauvais Valérian montre bien que la french touch, ça ne prend pas au cinéma. Cet automne peut-il changer la donne ?

Le cinéma agrandi de Jan Kounen

Pourquoi adapter L’Homme qui Rétrécit en 2025 ? Richard Matheson, maître de l’étrange qui inspira d’autres maîtres comme Stephen King ou Phillip K. Dick, fut l’un des premiers à caractériser l’unheimlichkeit (l’inquiétante étrangeté) des banlieues et des lotissements américains, à tisser des intrigues fantastiques autour de l’apparente normalité de la vie américaine confortable des années 50. L’Homme qui rétrécit, déjà adapté au cinéma par Jack Arnold en 1957 n’était pas tant, à ce titre, un brûlot politique contre la course aux expérimentations scientifiques due à la Guerre Froide qu’une interrogation inquiète et métaphysique sur la place de l’homme moderne dans son environnement : si l’homme rétrécit, c’est aussi parce que la carte du monde s’agrandit, c’est parce qu’à son expérience sensible du réel se superpose une pellicule technique inédite qui le décentre de son existence. Tout l’art du nouvelliste Matheson tient dans ce présupposé : un homme simple qui se trouve peu à peu dépassé par une réalité qu’il ne reconnaît plus. Cet art de la dramaturgie qui privilégie la ligne claire, Jan Kounen le respecte scrupuleusement. C’est d’ailleurs la première qualité du film, le genre fantastique y est pris très au sérieux : là où on aurait pu attendre une pantalonnade privilégiant l’humour et les clins d’œil « méta », L’Homme qui rétrécit se montre au contraire rigoureux et grave, en particulier dans sa première moitié qui ressemble presque à un drame domestique – voir ce plan sublime où la femme (Marie-José Croze) tend une main désespérée vers son mari rapetissé pour l’inviter à regagner le lit conjugal. Un sérieux qui pourrait prêter à sourire – tant le principe du rapetissement fleure bon la SF à Papa – mais qui trouve un écho étrange dans notre contemporanéité. En faisant de son héros (Jean Dujardin, toujours au top) un constructeur naval, Jan Kounen et son scénariste ont touché juste, puisque l’homme qui rétrécit devient précisément le Robinson Crusoé d’une réalité physique en perpétuelle évolution qui l’isole et le condamne à la solitude.

Faux académisme, véritable exploration

Encore davantage que le classique de Jack Arnold, le film de Jan Kounen lui permet de se poser constamment la question du cadrage – puisque le cinéma, habituellement, agrandit au contraire ses personnages principaux de façon presque inconsciente (contre-plongée, amorces, etc.) Ici, on passe insensiblement d’une foule de petits trucs de mise en scène aux trucages optiques, physiques (qui donnent la part belle aux magnifiques décors presque brutalistes de Marie-Hélène Sulmoni) pour finir par les trucages numériques. Une manière d’embrasser l’histoire technique du cinéma, mais aussi la place de l’acteur dans le cadre. C’est pourquoi, sous son aspect ultra-révérenciel, cette version 2025 de L’Homme qui Rétrécit a bien quelque chose à dire de notre modernité, et de ce que peut le cinéma, cet art qui met le quotidien à distance pour justement, l’amplifier donc l’agrandir. L’académisme apparent du film cache en fait une volonté constante d’expérimenter toutes les possibilités du cinéma – et cet aspect expérimental est bien la signature de Jan Kounen depuis ses débuts fracassants avec Vibroboy et Dobermann, brûlots visuels inspirés en partie par le cinéma asiatique déjanté des années 90, et son incompris mais assez génial Blueberry, qui souhaitait rien moins que lier la culture pop française à la grande révélation shamanique…

Lire aussi : « Nouvelle Vague » de Linklater : un hommage éclatant

Cyberpunk mou

Voilà donc le film d’un authentique créateur, qui déploie son savoir-faire avec une humilité confondante – soit à peu près l’inverse du boursouflé Chien 51, emmené par un Cédric Jimenez qui n’a probablement pas su que faire de son énorme budget (42 millions de patates tout de même) au tel point qu’on n’a du mal à le voir à l’écran… Là, nous sommes à l’autre extrémité du spectre de la SF française, celle qui copie éhontément ses modèles et ne sait surtout pas quoi faire de son patrimoine esthétique. Il faut dire que le matériau de base est déjà franchement médiocre : le roman Chien 51 de Laurent Gaudé, relecture poussive, version « ménagère Actes Sud » du cyberpunk à la Maurice Dantec, aurait à la rigueur pu servir de matière première honorable à condition de lui adjoindre une vision de réalisateur. Las, Jimenez livre une copie visuellement médiocre – il y avait pourtant beaucoup à faire autour d’un Paris séparé en plusieurs quartiers confinés, répartis par classe sociale, même si l’idée est vieillotte en diable (et allègrement pompée sur La Foire aux Immortels d’Enki Bilal). Pourtant, à part quelques jolies matte paintings (illusion d’optique obtenue par une peinture sur cache), la direction artistique du métrage est plutôt paresseuse, sans parler de sa mise en scène qui reprend tous les tics de la série Netflix : plans filmés au drone, caméra embarquée gesticulante destinée à maquiller la vacuité du découpage, et surtout une direction d’acteurs imprécise, comme si Jimenez et son duo d’acteurs fétiches étaient mal à l’aise avec l’idée de « faire de la science-fiction ». D’où ces dialogues qui frisent souvent le ridicule, des personnages qui semblent tout droit sortis d’une mauvaise BD (Louis Garrel est hilarant en super-hacker, mais ce n’est probablement pas le but recherché), sans parler d’Adèle Exarchopoulos qu’on voudrait nous faire passer pour la nouvelle Motoko Kusanagi mais qui ne sait pas tenir correctement un revolver. Dur.

Un nouvel espoir

Entre ces deux grosses productions il faudra encore compter sur le recours à l’animation pour constater que la créativité française en matière de SF survit bel et bien dans des formes moins onéreuses. Ce mois-ci, c’est le premier long-métrage du petit génie de la BD Ugo Bienvenu qui remporte la mise : ARCO, une merveille de poésie et d’inventivité qui s’inscrit dans le sillage exact de Spielberg et de Miyazaki, mais avec une précision dans l’émotion et dans la dramaturgie qui est le signe des plus grands. En préférant la 2D old school à la 3D et à ses volumes parfois inexpressifs, Ugo Bienvenu signe une œuvre mélancolique, où abondent les citations, mais jamais passéiste pour autant, comme le prouve cette fin suspendue et magnifique qui se hisse au niveau d’un Roi et l’Oiseau pour son intensité.

Un chef-d’œuvre qui nous laisse entendre que la SF française a tout de même toujours de belles années devant elle – à condition que les producteurs sortent un peu de leurs habitudes frileuses.

CHIEN 51, CÉDRIC JIMENEZ, Avec Gilles Lelouche, Adèle Exarchopoulos, Valeria Bruni-Tedeschi… 1h40. Sortie le 15 octobre

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT, JAN KOUNEN, Avec Jean Dujardin, Marie-José Croze, 1h35. Sortie le 22 octobre

ARCO, UGO BIENVENU, Avec les voix d’Alma Jodorowski, Swann Arlaud, Vincent Macaigne… 1h28. Sortie le 22 octobre

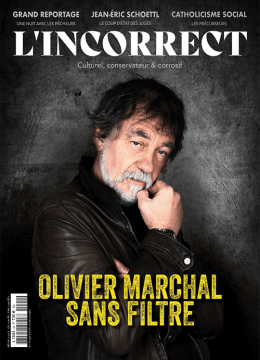

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter