Marc Sinclair : « La littérature permet de contester le déterminisme »

Par

Publié le

4 avril 2024

Partage

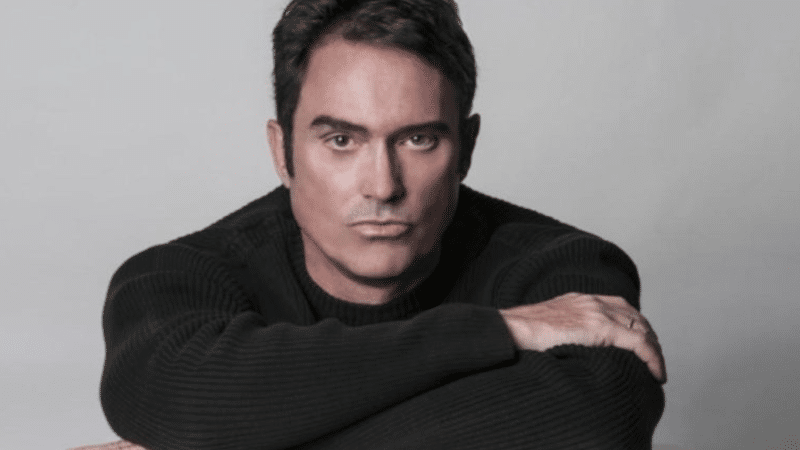

Jusqu’à son nom – qui sonne comme le héros d’une de ces vieilles BD franco-belges, type Gilles Jourdan ou Ric Hochet – le québécois Marc Sinclair a quelque chose de délicieusement suranné, à contre-courant de son époque. Peut-être est-ce sa façon de prendre son temps pour chaque réponse, ou de vous fixer sans ciller – non pour l’évaluation froide des entrepreneurs, mais bien pour tenter de raccourcir l’abîme qui s’installe parfois entre un romancier et son interlocuteur. Tout ce qu’on saura de Marc Sinclair – probablement un pseudonyme – c’est ce qu’on trouvera dans ce premier roman. Et c’est déjà beaucoup, tant l’auteur s’y dévoile. Alors, ce Suicide d’une masculinité toxique serait-il le portrait en creux d’un romancier en cavale, ou une de ces énièmes autofictions laborieuses qui encombrent les têtes de gondole ? Nous pencherons plutôt pour la première réponse : Suicide n’est pas tant une fiction sur le « je » qu’une confession, avec tout ce que le terme peut comporter à la fois de noble et de trivial.

Lire aussi : Éric Naulleau : « La littérature est en danger »

Confession d’un enfant du siècle, pourrait-on dire, puisqu’en explorant les affres de son intimité, de son rapport aux femmes forcément biaisé par la révolution sexuelle, Sinclair explore minutieusement l’inconscient de l’homme occidental. Une autopsie dans tous les sens du terme, plus qu’une autofiction : on devine en conversant avec le bonhomme qu’il a connu la plupart des écarts et des outrances qui sont décrits, souvent sans ambages, dans le roman. « Le point de départ, rappelle Sinclair, c’est la découverte du roman de Nelly Arcan, qui a été un véritable électrochoc ». Un premier roman qui a défrayé la chronique dans les années 90 – sans doute l’un des premiers à dénoncer de l’intérieur la prostitution mondaine qui sévit chez certaines jeunes filles de bonne famille – ou pas. Un livre qui l’a laissé sur le carreau, tout en le mettant en face de ses propres impasses : face à une femme globalement martyrisée par des systèmes oppressifs, comment continuer à être un homme ? Comment continuer même à désirer ? Comment ne pas céder aux sirènes de la domination, celles-là même que le Grand Capital contribue à faire vociférer toujours plus fort ?

Confession d’un enfant du siècle, pourrait-on dire, puisqu’en explorant les affres de son intimité, de son rapport aux femmes forcément biaisé par la révolution sexuelle, Sinclair explore minutieusement l’inconscient de l’homme occidental.

La réponse est si complexe qu’un roman n’en vient pas à bout, de l’aveu de son auteur. D’ailleurs, son titre sonne comme une manière de botter en touche : la « masculinité toxique », bien sûr, c’est devenu la tarte à la crème des féministes modernes, qui l’utilisent à toutes les sauces… sans forcément s’interroger sur ce qui la fonde. L’homme est-il toxique par essence ? Sur ce point, Sinclair semble s’accorder à dire que oui : « Bien sûr, d’un côté il y a ce déterminisme biologique, qui sépare les hommes et les femmes, et autour duquel la société s’est construite depuis toujours. Mais il y a aussi la culture, qui peut aller dans un sens ou dans l’autre, et qui peut nous aider à prendre conscience de nos travers, à combattre ce déterminisme. L’art, la littérature, sont des outils de contestation du déterminisme. C’est ce que j’ai compris, en tout cas, en lisant Nelly Arcan et en faisant la comparaison avec ma propre existence. »

Dans le sillage d’un Houellebecq ou d’un Beigbeder, il pose sur notre modernité un regard lucide, parfois aigre, où l’abîme qui sépare les deux sexes est entrevu comme une sorte de malédiction première. Alors, aujourd’hui, la condition féminine a-t-elle changé à ce point ? Pour Sinclair, pas vraiment. Son roman, qui traverse les époques, depuis le « golden age » du capitalisme tout puissant, la fin des années 80, qu’il vit à cent à l’heure dans l’état floridien, cette « gérontocratie où tout était encore à faire au début des années 80, en particulier de l’argent facile », jusqu’au Paris des années 90, ce Paris infatué où la génération post-soixante-huitarde a pris les commandes, instaurant avec cynisme un entregent obsédé par le fric et la jeunesse… ainsi, Sinclair ne se gêne-t-il pas pour désigner certains responsables, pour souligner en quoi l’universitérisme et le tout-psychanalytique ont pu créer d’inquiétantes anomalies… ou comment faire le grand écart entre Annie Lebrun et Gabriel Matzneff, sous la houlette d’un « culte sadien » dont on a trop longtemps estimé qu’il représentait le pinacle de la culture francophone.

Lire aussi : Beigbeder réplique

« L’ombre de Sade plane sur tout le roman, reconnaît Marc Sinclair. Pour un Québécois, comme moi, c’est presque impossible de démêler Sade de la culture française, de s’affranchir de son héritage, fût-il maudit. Le plus dur, pour un écrivain, c’est finalement d’accepter cette vieille fracture épistémologique dont parle Bachelard… d’un côté, le monde commun qui répond à une morale ancestrale, de l’autre le monde des arts et des lettres qui joue avec les codes et repousse les limites du transgressif. C’est cette fracture que le roman doit interroger. »

Suicide d’une masculinité toxique, de Marc Sinclair, 377 pages, Des Auteurs Des Livres, 19 euros

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter