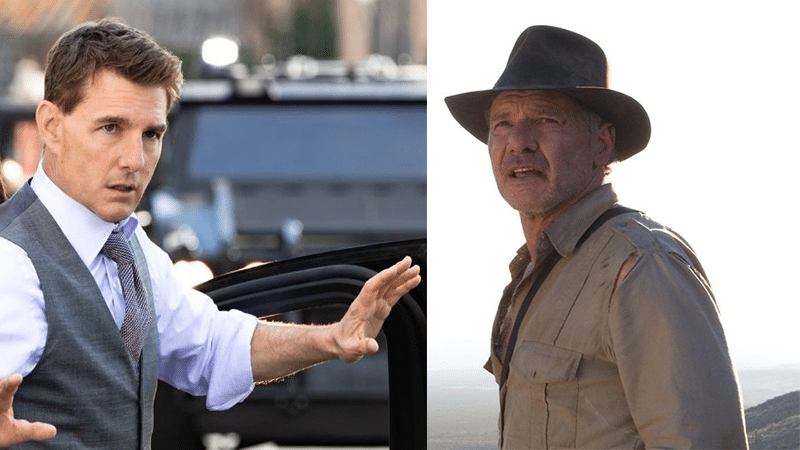

Indy VS Ethan : S’en fout la mort

Par

Publié le

22 juillet 2023

Partage

« Someone shot nostalgia in the back ». Prenez ces paroles de Who killed Mr Moonlight ? (Bauhaus, Burning from the inside, 1983), changez la nostalgie par l’ennui, et vous avez nos vies modernes sans continuité, avides de prothèses numériques, où l’attention a tourné depuis longtemps à la folle du logis. Un seul endroit subsiste où l’ennui existe à l’état de mines inexplorées, les salles de cinéma. Et un genre bien particulier, plus encore que les films d’auteur « prise de tête », comme disent ceux à qui il ne viendrait jamais l’idée de se la prendre justement, le cultive : les blockbusters d’été. Deux sont tombés sous nos yeux, l’un révélant sa jungle abyssale d’ennui touffu, là où l’autre plus pudique ne laissait deviner qu’un simple bosquet, en bout de course…

Avec l’âge, le prêt-à-regarder ne subsiste plus chez nous qu’à l’état de traces. On a normalement vu tous les Indiana Jones – avec un doute presque inquiétant sur le 4ème, Le Royaume de Cristal – et ne surnage qu’une scène : un patibulaire basané faisant une démonstration d’armes blanches devant Harrison Ford qui l’abattait, sans autre forme de procès, d’un coup de feu. La franchise spielbergienne est posée : cynisme sexy pas très post-colonial sur fond de voyage dans le temps. En 2023, James Mangold la reprend presque au pied de la lettre, et tente un divertissement old-school avec les techniques d’aujourd’hui. Le résultat, monstrueux, est une bouillabaisse digitale où les acteurs remplacent peu avantageusement les poissons de roche. Le début du film dramatise l’apparition de Ford de-âgé, d’après une technologie déjà utilisée par Martin Scorsese pour The Irishman, avec plus de succès, rodage oblige. On se rend vite compte que le tissu de péripéties n’est qu’un écran publicitaire pour effets spéciaux de produits banalisés d’action ou d’aventure. L’enjeu du spectacle augmenté par la technique relègue l’humain aux abonnés absents.

Seuls deux plans attestent d’un dernier reste. D’abord, le raccord du passé au présent qui panote sur Ford se levant de son fauteuil et dévoilant torse nu un corps de septuagénaire, chair déjà passée que le film s’efforcera de camoufler après ce simple aperçu. Et le fugace regard d’horreur quand le personnage de Toby Jones comprend qu’il vient, à la demande de son homonyme fictif, de tuer un homme. Ce meurtre originel d’un non-meurtrier est finalement la seule thématique un peu forte du Cadran de la destinée. Les membres officieux qui formeront à la fin la famille recomposée de l’archéologue sont tous amenés à tuer un malfrat ou comparse nazi, y compris l’enfant des rues, variante pervertie de son équivalent néoréaliste. Quant à l’héroïne de complément, outre que son actrice Phoebe Waller-Bridge est insupportable, sa principale caractéristique consiste en un matérialisme borné et un goût du lucre que le film semble traiter comme une amusante cocasserie Voyons là un mise en abyme probable de la major hollywoodienne qui fait reluire la spatialité authentique (Grèce, Syracuse) pour fournir au spectateur un peu de tourisme par procuration.

Ce qui reste des humanités se réduit à un rébus à la Fort Boyard, résolu en une minute par Waller-Bridge qui n’en bute pas moins sur le nom oublié d’une des neuf muses, Melpomène, évidemment, celle de la tragédie congédiée par le principe de distraction.

«Les films sont comme des trains dans la nuit », disait Truffaut ; ils doivent aller vite et loin, et rapprocher les extrêmes, par exemple Archimède et Indiana Jones, le premier figurant l’ancêtre soudain évident du second qui manque mourir de la main d’un soldat romain, comme il advint de son soi-disant devancier.

Cette bouillie inepte, si ce n’est conçue mais designée par la machine, compte sur des rebondissements incessants pour cacher une absence de but qui se révèle pourtant à l’ennui profond qu’elle inspire. Le train d’enfer se matérialise dès l’ouverture, avec les deux Jones réel et fictif combattant des antagonistes sur les toits d’un wagon, avant de se laisser tomber quand se profile un tunnel.

On trouve exactement la même séquence moins les uniformes nazis dans « Mission impossible – Dead reckoning, partie 1 » et son titre à tiroirs figurant déjà l’érection horizontale d’un train fonçant vers nulle part. Parent pauvre du genre, la sexualité n’apparaît que masquée, notamment dans l’inversion hawksienne d’un blonde phallique et meurtrière (Pom Klementieff, très bien) au volant d’un presque tank poursuivant Tom Cruise et son nouveau béguin (Hayley Atwell, très bien aussi) claquemurés/menottés dans une mini-Fiat jaune. Cette poursuite romaine, extraordinaire, procure une joie folle de par ses développements comiques et le contraste qu’elle forme avec le reste du film, lisse et pénétré. C’est le réel qui se rebiffe dans un film beaucoup plus avare en effets spéciaux hideux que Le Cadran de la destinée, mais constitué pour moitié de gros plans sur des masques soucieux, le visage n’ayant pour fonction dans la franchise cruisienne que d’être le prolongement du masque.

Prise en charge par Christopher McQuarrie depuis trois épisodes, celle-ci n’en conserve pas moins une patine qui rappelle J.J. Abrams , réalisateur du 3ème volet, Fallout, et créateur au début des années 2000 de la série Alias. Le monde y apparaît liquide, comme la société théorisée par Zygmunt Bauman ; les forces matérialisées en flux filent au gré de scripts multipliant les ellipses, jusqu’à faire disparaître les corps au profit des visages. Le rythme n’est pas haletant mais coulé, ce qu’on retrouve dans Dead Reckoning qui cultive son poids de chair avec d’assez belles références hitchockiennes, voire borgesiennes, voire hoffmaniennes (des Contes d’Hoffmann d’Offenbach,la partie vénitienne où Cruise perd l’une de ses femmes au contact d’une figure maléfique évoquant le Dapertutto de l’opéra).

Dommage que la dernière heure soit consacrée à rappeler qu’une érection se verticalise aussi, avec l’expulsion in fine du couple hitchcockien Cruise-Atwell par un méat mécanique, le bout d’un wagon numérisé qui chute d’un pont avec ses pareils, bien éloignés du train déraillé du Mécano de la General, dont certains morceaux métalliques brillent toujours dans l’eau de la Row River, Oregon.

L’ubiquité généralisée de MI7 où tout le monde est partout tout le temps s’abolit devant une interminable séance d’escapism numérisée où le « c’était moins une » ne sera jamais infirmé. L’ennui de la facilité qui tente de se nier en son inverse rattrape le spectateur, laissé devant l’hybris démente d’un scientologue en chef qui maîtrise presque la gravité, à le croire. A notre époque, où chaque tenant et aboutissant du moindre comportement est scruté, glisser quelques euros dans l’escarcelle de la scientologie par le biais d’un film aussi vide et distrayant ne mérite-t-il pas un examen de conscience ?

L’ennui avec l’ennui, c’est qu’il fait faire n’importe quoi, les divertissements digitaux l’ont bien compris ; à tout prendre, le pape sciento-crypto-gay vaut quand même mieux que l’archéo-vieux beau.

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter