Maradona, le gamin en or

Par

Publié le

26 novembre 2020

Partage

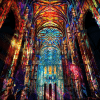

De Naples à Buenos Aires en passant par Soweto, Alger, Mexico, Barcelone ou Téhéran, Maradona était aimé et admiré, pour ses prouesses sur les terrains comme ses frasques en dehors. Hormis en Angleterre – pays qu’il a privé d’une première demi-finale depuis la Coupe du Monde 1966 en 1986 avec sa « main de Dieu » avant d’inscrire un but individuel en forme d’exploit homérique, dans le contexte particulier qui faisait suite à l’humiliation de la Guerre des Malouines – et en Italie du Nord, le numéro 10 sud-américain suscitait un culte quasi religieux, irrationnel.

Tout lui était pardonné : la consommation de cocaïne et de prostituées, ses liens avec la camorra napolitaine, ses ménages chez les dictateurs luttant contre l’impérialisme américain dans le monde entier, ses crises de colère, ses prestations moyennes en tant qu’entraîneur de l’équipe d’Argentine qu’il a conduite à une défaite cruelle contre l’Allemagne en 2010 lors de la Coupe du Monde sud-africaine, ses élans mystiques et ses accès de violence. On lui pardonnait parce qu’il était humain, simple humain doté d’un don du bon Dieu.

Évoquer Maradona, c’est évoquer un football plus sauvage, plus brut. Un football qui était encore un jeu d’enfants, sans robots surpayés passant d’un club à un autre au bon vouloir de leurs agents spéculateurs

Un don de Dieu qu’il aimait partager. Qui peut rester insensible face aux dribbles dans les petits espaces d’un vrai joueur de rue, aux accélérations foudroyantes de ce petit homme au regard fier et au torse bombé, à l’insolence d’un jeu toujours sur le fil, à l’intelligence du meneur, au courage de l’homme qui affrontait les défenses brutales des clubs basques protégés par les arbitres espagnols de l’Espagne postfranquiste des années 80 ? Évoquer Maradona, c’est évoquer un football plus sauvage, plus brut. Un football qui était encore un jeu d’enfants, sans robots surpayés passant d’un club à un autre au bon vouloir de leurs agents spéculateurs.

Maradona n’a pas été à Naples que pour les sous. Il y a été parce qu’il aimait la ville, ses habitants et son club. Il aurait pu garnir son armoire à trophées ailleurs, avec un effectif à sa mesure. Il a d’ailleurs gagné le scudetto 1987 devant la Juventus à lui tout seul, entouré de joueurs relativement médiocres qu’il a transcendés, conduisant une ville méprisée à la gloire totale. Ce fut une épiphanie pour une ville et un club qui se croyaient maudits. La révolution Maradona fut au football comparable à la révolution qu’entraîna un autre Argentin célèbre à Cuba, le Che Guevara que Maradona avait tatoué sur le biceps comme pour dire « Je serai moi aussi l’Hercule du tiers-monde ».

Lire aussi : Daniel Riolo : « En France, on a un problème avec notre histoire, on lui tape sans arrêt dessus »

Étrange Argentine qui à l’orée du siècle dernier chaussait des bottes de sept lieues en se rêvant États-Unis de l’Amérique Latine, alors riche et pleine de promesses. Cet amalgame d’Espagnols, d’Italiens, de Français et d’Allemands n’a pas eu le destin qu’on lui promettait, grenouille voulant se faire bœuf. Elle a pourtant accouché de génies, de personnalités uniques et iconiques, touchantes, excessives, conservant en elles des traits européens atypiques. Mais les Borges, Gardel, Guevara, Peron, Monzon ou Fangio ne peuvent être comparés à Maradona. Ils sont des demi-dieux. Maradona est un Dieu. Il était prodigieux, bien plus miraculeux que son compatriote François qui emprunte au footballeur sa rhétorique révolutionnaire sans pouvoir imiter la vista, la gestuelle et l’émotion que provoquait un simple mouvement de bassin accompagné de quelques pas sur un carré d’herbe fraîche à l’Estadio Azteca devant 110.000 spectateurs hypnotisés.

Maradona n’était pas qu’un joueur de football drogué et mégalomane. Il était avant tout un homme qui restait un enfant dès que ses pieds touchaient un ballon.

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter