La semaine culturelle de L’Incorrect #1

Par

Publié le

9 octobre 2017

Partage

[qodef_dropcaps type= »normal » color= »red » background_color= » »]r[/qodef_dropcaps]etour sur l’actualité culturelle de la semaine

Pour ses 80 ans, un père demande à ses fils de retrouver sa sœur perdue de vue depuis des années. Si Charles est pris sur d’autres fronts, Pierre, l’aîné, accepte la mission dans une dynamique qui semble lui échapper, à l’instar de sa vie parisienne. De retour dans la Loire, c’est au contact de fêlures anciennes que ce dernier va devoir se heurter, le temps d’une enquête tendue, braquée sur quelques nuits décisives de l’année 1985. Aux commandes de cette parenthèse d’une étrange intensité pour l’adolescent d’alors : l’oncle Jean-Ji – figure flamboyante d’une discothèque où les gloires passées d’un Saint-Étienne finissant accordent leurs nostalgies au rythme de fêtes aussi dérisoires que mémorables. Entre quêtes de sens et rêves effondrés, frictions entre générations inaptes à communiquer et révoltes en terre de sur-communication, ce roman frappe et sonne juste, l’air de rien, à l’image des fulgurances de ses héros parfois brisés, indociles, hantés, souvent drôles, attachants surtout. Arnault Destal

Le narrateur de ce roman regarde Apocalypse now en boucle, frappé par ces mots : « J’aime l’odeur du napalm au petit matin ». Un massacre pour du surf. Métaphore de ce que sont nos vies à l’ère du Bataclan. Quand la vie et le cinéma se mêlent, quand l’existence du narrateur et celle de l’auteur s’entremêlent. Où est le réel ? Où sont le cinéma et la fiction ? « Êtes-vous capables de vivre dans la vérité ? » interroge Haenel. Une question qui pourrait être posée par le Kurz de Conrad/Coppola ou le Bartleby de Melville. Où est le réel quand de jeunes corps s’effondrent sous les balles islamistes ? Quand, pourtant, la vie continue. Sommes-nous devenus cela, ces individus qui ne voient plus la différence entre le réel et son image faussée ? Le roman s’ouvre ainsi : « J’étais fou ». Un « fou » qui cherche à fourguer à Cimino un énorme scénario sur la vie de Melville, au long d’aventures rocambolesques tandis que l’on meurt sur les terrasses. Un grand roman, à la légèreté en trompe-l’œil. Matthieu Baumier

Avec sa Tour abolie, Mordillat accomplit un exploit : atteindre un degré supplémentaire dans la caricature. La Tour Magister érige au cœur de La Défense une parabole aussi sommaire et attendue que possible de la société contemporaine, avec ses dirigeants cyniques au sommet qui organisent chaque jour des plans sociaux, et ses pauvres Arabes exploités en sous-sol, qui trouvent le moyen d’aider malgré tout les travailleurs pauvres du milieu de la tour, chacun des personnages ayant la consistance d’un cartoon. Ce délire de vieux cégétiste aviné est bien sûr écrit dans une grande précarité littéraire, sauf lorsque Mordillat s’excite sur Bollo, un grand Black qui déclame du Verlaine tandis que sa copine lui « slurp(e) le bois d’ébène en direct ». L’auteur semblant croire qu’on pût se faire sucer en différé. Romaric Sangars

Après trois albums d’une efficacité fédératrice rare pour un groupe aussi spécial que celui constitué par les Slovènes de Laibach, nos « bergers déguisés en loups » retournent à leurs fondamentaux : une synthèse de théâtre expérimental, de philosophie allemande et de musique industrielle. Pas de tubes électro-militaristes à l’ironie corrosive, ici, mais une atmosphère sonore inquiétante et grandiose parcourue des scansions solennelles et rugueuses de Milan Fras, voire des élégantes envolées de Mina Spiler, se dé- ployant autour du poème de Nietzsche. La matière sonore est organique et ciselée, les rythmiques insidieuses mais entêtantes, et y sont assénées les fulgurances nietzchéennes dont l’actualité est la plus troublante. « Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes. » Romaric Sangars

Bien au-delà d’un vote d’adhésion chétive à une élection présidentielle française, le phénomène Séries agrège un colossal public mondialisé, et coagule tous les records ; budgets, ténors du cinéma, acteurs hypraperformants, décors hypertrophiés, etc. Dans cet univers de dilatation cinéphilique et de métaphores des inconscients collectifs, l’été fut dominé par la diffusion planétaire de la septième saison de Game of Thrones. Distribuée dans plus de cent soixante-dix pays, allègrement piratée d’un continent l’autre, l’adaptation télévisuelle du corpus ébouriffé de George R.R Martin dont la prose mérite la fréquentation, est interprétable comme « le reflet maléfique », inversé, « l’anti monde » d’un occident perclus de rétractations prophylactiques et d’anémie idéologique. Dans Game of Thrones, les corps souffrent et se déchiquètent, et les enfants y sont assassins. Quand ici-bas ils roulent en tricycle casqués de fluo. On y baise rougeoyants, loin de Tinder. La chair est massive. Dans le monde de Westeros, des spiritualités extravagantes triomphent des monarques ; ici la laïcité émascule le mystique. L’inceste n’y suscite guère le haut de cœur ; ici-bas, la loi sanctionne la fessée. La menace de l’invasion vient du septentrion, alors que le grand remplacement paraît plus méridional. Le grand hiver glace, le climat ne risque pas de tiédir. Vin et ambroisie y cognent fort au contraire de nos mœurs qui pénalisent le cidre doux. Thomas Hobbes pourrait y contempler les travaux pratiques de ses élucubrations. Les tyrans possèdent de la grandeur. Destins rabougris s’abstenir. Trump, un Lannister ? La Turquie, des Targaryens ? Et le jeune Macron, possèderait-il un avatar sublimé dans ce monde de bruit et de fureur. Non. Trop malingre pour passer le casting. Benoit Charpentier

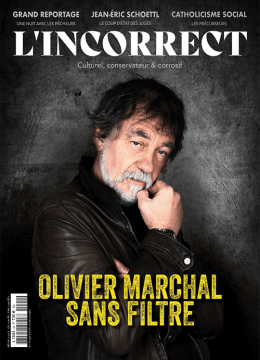

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter