Culture

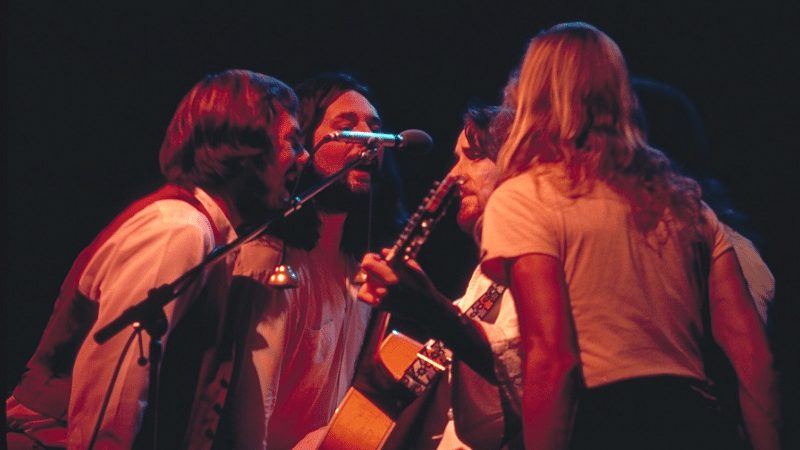

Les boomers sont en deuil. Le « rock de papa » vient de prendre un coup dans l’aile avec la disparition de Rick Davies, fondateur du groupe britannique Supertramp, fer de lance de cet espère de musique progressive typiquement britannique, et dont l’efflorescence tout au long des années 70 et 80 ne nous aura laissé qu’un souvenir suspect, presque embarrassé. Souvenir de longs trajets en voitures, pendant les périodes estivales, parasités par ces chansons douce amères, ces chœurs légèrement trop enjoués pour ne pas cacher autre chose – un mystère insoluble comme seule la pop peut en fabriquer, un secret à trouver peut-être dans ces constructions harmoniques complexes au synthé, discrètement mixées, trop chiadées pour être honnêtes et qui laissaient la part belle à des guitares expressionnistes, ouvertement rock. C’était quoi, Supertramp, au juste, à part la bande-son qui faisait bailler les gosses trop nerveux des années 90 à l’arrière du break familial ?…

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

LA COLLISION, Paul Gasnier, Gallimard, 176 p., 19 €

Troisième chroniqueur de Quotidien à prétendre, cette année, à la littérature (avec le soutien opportuniste des grandes maisons), Paul Gasnier nous livre un récit aussi scolaire que platement écrit, simple déclinaison de l’émission de Yann Barthès : une petite enquête en vue de faire reluire sa vertu morale sur le dos des « fachos ». Sauf qu’ici, le sujet est plus intime et plus grave : le fait divers évoqué implique la mort de la propre mère de l’auteur. Se rendant à vélo à son nouveau centre de yoga, la sympathique bobo gentrificatrice se fait percuter par un jeune délinquant maghrébin braquant la roue avant de sa moto dans une rue appropriée par sa bande. Ç’aurait pu être une fable satirique, si ce n’était si tragique. Pourquoi Gasnier, qui en aurait eu le prétexte, n’est pas tombé dans l’exaspération populiste qui ne trouve, à ses yeux, aucune excuse, au contraire de la sauvagerie indolente du meurtrier de sa mère ?…

Plagiaire abject

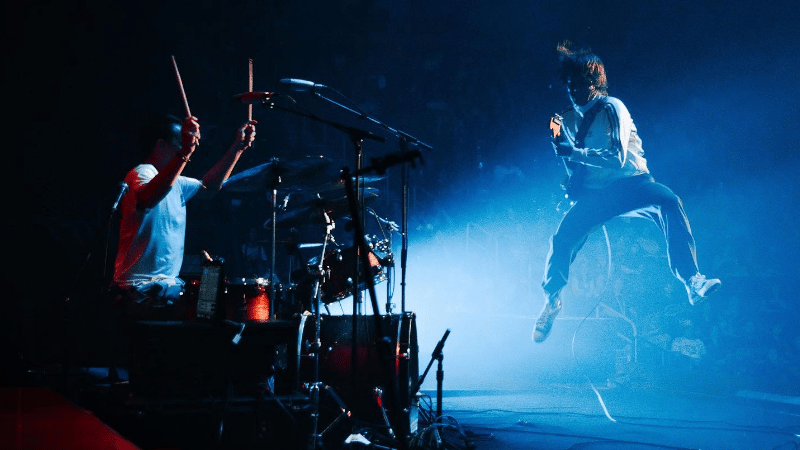

IDOLS, Yungblud, Capitol Records, CD 18€

Le mois dernier, j’exprimais mon dégoût d’entendre partout les détestables dernières chansons de Damiano David : il faut croire que rien ne s’arrange jamais, me trouvant désormais face à Yungblud qui présente ses abdominaux autant que ses fatigantes nouvelles chansons. Pour couronner le tout, il faut se farcir les « Il est adorable et proche de ses fans » de la part d’idiots aux oreilles infectées par on ne sait quelle foutue maladie audio-cérébrale. Écoutez une chanson comme « Zombie » pour vous rendre compte de l’abomination : c’est un peu comme si le chat de Richard Ashcroft (vous savez, « Bittersweet Symphony », tout ça) s’était mis à imiter son maître avec un cancer de la gorge. Tout ou presque est inaudible, et quand ça n’est pas le cas, c’est d’une répugnante fadeur. Même lorsqu’il vole à Placebo (« The Greatest Parade ») ou honteusement au Parklife de Blur (« Lovesick Lullaby »), c’est en éboueur musical.…

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

L’Incorrect

Retrouvez le magazine de ce mois ci en format

numérique ou papier selon votre préférence.