Affaire Bastien Vivès : la possibilité d’une censure

Par

Publié le

16 décembre 2022

Partage

Que faire de Bastien Vivès ? La question nous est posée de manière générale et nous voilà obligés d’y répondre, même malgré nous. De manière générale, c’est-à-dire à tous les citoyens français, mais plus particulièrement à nous, presse et médias, éditeurs et critiques d’art. Que faire de son œuvre et, sans se mettre à la place d’une police et d’une justice que nous ne sommes pas et ne voulons jamais être, tenter d’y répondre d’un point de vue moral, ce qui contrairement à ce qu’assène la vulgate de cette époque, également partagée entre droite et gauche, n’est pas un mot ridicule ? Mais un mot supérieur.

Pour notre part, nous avons participé de quelque façon à la publicité faite à Bastien Vivès, qui pouvait s’entendre au premier abord dans le sens où il est reconnu généralement comme un grand dessinateur de bd contemporaine. Nous l’avons interviewé en mai 2020, au sujet de son album Quatorze juillet, qui n’avait aucun rapport avec quelque sexualité enfantine que ce soit, mais une question finale lui était posée sur le « consensus » qui avait fait reléguer son Petit Paul sous blister dans les enfers des boutiques, comme s’il s’était agi d’une censure politique. Ailleurs, au détour d’un papier sur la moralisation du dessin, nous l’avions encore évoqué comme « le très respectable » Bastien Vivès. Double faute, que nous qualifierions plus volontiers de professionnelle que de morale dans le sens où nous n’avions pas enquêté plus avant sur ses propos depuis quinze ans, ni sur le reste de sa production. Confiant dans notre journaliste et dans la rumeur publique, nous avions jugé Petit Paul comme une simple paillardise, des crobards de coin de table, dont le propos ne dépassait pas la fameuse gauloiserie. Erreur, et nous aurions dû journalistiquement nous enquérir et de ses intentions et de ce qui apparaît comme ses obsessions : l’illustration de rapports sexuels entre enfants ou mineurs en général et adultes. Ladite illustration qui, rappelons-le, est condamnée par le code pénal, même en-deçà de l’intention.

Lire aussi : Caroline Parmentier (RN) : « La pornographie est toxique pour les enfants »

La facture du style de Vivès, souvent élégante et sensuelle et sa maestria de metteur en scène participent du malaise, indépendamment de la volonté de l’auteur de créer tel ou tel effet auprès de son lecteur ou de ses propos lors d’interviews. Pas de chance pour lui, même quand il se veut grotesque, il reste « séduisant » : c’est sa malédiction.

Mais là n’est pas le cœur de notre propos. Plus que l’inattention, c’est le rapport qu’une société doit entretenir avec l’art et sa possible immoralité que l’on doit interroger. À la suite de la Révolution française, de sa sainte tolérance, et de sa glorification par exemple de l’œuvre d’un Sade, les années 60 et 70 croyaient avoir définitivement réglé la question : tout est permis, puisque c’est de l’art. Puisque l’art, sans qu’on le définisse plus avant d’ailleurs que l’expression d’une personne auto-proclamée artiste, est sanctifié, il a des droits supérieurs. Supérieurs au droit commun, puisque le commun n’est certainement pas capable de le comprendre – ce beauf. Ou s’il ne le comprend pas et en est choqué, ce n’est que le premier pas qui doit l’amener à l’illumination et à interroger ses limites. Toute cette belle sophistique triompha dans les années 80 mitterrandiennes et à l’époque on pouvait croiser de derniers Mohicans conservateurs, réactionnaires, de droite, pour s’élever encore contre cette conception absolutiste, voire totalitaire, du jacklanguisme au pouvoir. Ils furent vite balayés, et il fallut globalement attendre une affaire Marc Dutroux pour que l’on recommence, même si le rapport était très indirect, à s’interroger sur la pédophilie par exemple, et partant sur sa représentation artistique. Mais ces interrogations ne vinrent alors pas spécifiquement de la « droite » qui, elle, s’était gauchisée en esprit sans s’en apercevoir et qui parce que victime de certaines censures politiques, telle qu’en elle-même le libéralisme l’avait changée, s’était prise au jeu de la liberté de tout dire à tout prix. C’était la « droite » de Matzneff, de Faurrisson et de Soral dont nous subissons encore les effets de queue de comète. Non, ceux qui s’emparèrent de ce sujet de la liberté de l’art et de son éventuelle censure étaient ou des quidams, ou des personnes de gauche. « C’est le retour de l’Ordre moral », s’étrangla à contre-emploi et à contre-temps la droite, oubliant qui elle était, et mélangeant tout et n’importe quoi – le droit de contester les unions entre homosexuels, le négationnisme et le tremblement nécessaire devant les choses de l’art.

Personne n’ose plus se demander si les époques précédentes, forcément obscurantistes, lorsqu’elles établissaient des censures n’avaient pas parfois raison

La conséquence actuelle en est que, lorsqu’on est confronté au cas Vivès, à certaines de ses œuvres, à sa persévérance dans la mise en images ce qu’il nomme des « fantasmes » et à la polémique qui s’ensuit, dans le milieu globalement libéral, qu’il soit de gauche ou de droite (si nous étions des balances, nous citerions un magazine social-démocrate et un journal capitaliste qui il y a quelques années et aujourd’hui, sachant très exactement ce qu’il y a dans les œuvres de Vivès, non seulement l’excusent mais en sus le glorifient), la conséquence en est que deux phraséologies contraires s’affrontent, parfois étrangement dans les mêmes bouches : « Ce ne sont que des dessins » et « C’est de l’art, on ne peut pas le censurer ». Non seulement ce ne seraient pas des dessins justes, mais encore ce serait juste des dessins. Ces débuts de raisonnement qui ne sont pas poussés à bout sont destinés à satisfaire vite fait notre rapport à la morale et à la liberté. Mais cela ne marche pas.

Rappelons par ailleurs que Vivès est – aussi – le « meilleur élève » de la morale libertaire. Ce que cette affaire nous révèle et qui devrait nous étonner, c’est qu’aucun des auteurs qui ont pris position contre lui n’ait mis en cause la responsabilité de ses éditeurs ou des journalistes. Il est plus facile de gourmander un type, assez isolé malgré ses nombreux prix, que de s’attaquer à de puissantes maisons d’éditions. Il faudra bien qu’elles rendent des comptes cependant.

Personne n’ose plus se demander si les époques précédentes, forcément obscurantistes (« On est en France. En 2022 »), lorsqu’elles établissaient des censures n’avaient pas parfois raison. D’ailleurs, comme on l’a dit, la censure juridique existe bel et bien aujourd’hui, notamment dans la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse qui, même modifiée, est toujours en vigueur ; et dans l’article 227-23 du code pénal : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Mais quid du jugement moral, qui devrait être le rôle des critiques d’art, des éditeurs, de la société civile en général, bref de l’avis général d’une société qui, si elle ne veut pas embastiller tout le monde, est fondée néanmoins à s’interroger sur ce qui est répandu dans l’espace public, et aux conséquences que cela peut entraîner, particulièrement sur les mineurs et les personnes faibles ?

Lire aussi : Gregor Puppinck : « Il faut empêcher l’affirmation par la CEDH d’un droit de l’homme à accéder à la pornographie »

La vraie conséquence de la défaite de la morale est ici : tout discours à ce sujet est immédiatement anathématisé par les ennemis de la censure qui rappellent à l’envi les procès Baudelaire et Flaubert – lequel, rappelons-le en passant, était opposé à une illustration de Madame Bovary : « Comment, le premier imbécile venu irait dessiner ce que je me suis tué à ne pas montrer ? »

En réalité, ce discours simplet qui sanctifie l’art comme révélation inquestionnable le ravale sans le savoir et lui dénie ce qu’il a de plus essentiel : la capacité d’accomplir ce que ne peut ni ne doit le code pénal : entrer dans les consciences. C’est ici que l’art est une révolte, mais une révolte au fond, quels que puissent être les moyens qu’il emploie, morale. Sans quoi, ce qu’on appelle art est un simple moyen de destruction, à distance temporelle, de ce qui fonde une société.

On peut, on doit souvent, par l’art, s’élever contre des régimes et des lois iniques : c’est Soljenitsyne et L’Archipel du Goulag, contre le totalitarisme soviétique. Mais on peut aussi, par l’art, si l’on en oublie la finalité morale, créer le totalitarisme : c’est ce que montre Pasolini dans Salo ou les 120 jours de Sodome : c’est le sadisme qui crée le fascisme. Parfois, c’est de la censure que naît le fascisme. Parfois ce n’est pas de la censure que naît le fascisme, mais de l’absence de censure. Ainsi, Pasolini, Pasolini le communiste, Pasolini l’anarchiste, Pasolini le pédéraste est à lui seul plus moral que toute la « droite conservatrice » réunie. Et il réalise ce que la censure a oublié de faire, parce qu’elle n’existait plus : montrer le mal que diffuse à terme la licence.

Aucun dessin, aucune histoire de Vivès n’est conçu pour ôter aux passions ce qu’elles ont d’excessif et de vicieux. Au contraire, ils ont même pour but de créer cet excessif et ce vicieux

Du point de vue du code pénal, on pourrait dire qu’il faut interdire ce Salo. Du point de vue moral, donc de l’art, on doit le glorifier parce qu’il va plus loin que la justice civile, en faisant comprendre, au tréfonds du cœur de l’homme, le mal du sadisme. C’est ça, au fond, le rôle de l’art. Et c’est en quoi il est grand, et plus que nécessaire, en tant qu’il corrige dans l’homme ce que ne peuvent ni justice, ni politique (en quoi l’art a partie liée avec la religion, mais c’est une autre histoire).

Bastien Vivès et ses défenseurs justifient ses œuvres en les présentant comme une interrogation des « limites » de chacun, questionnant le contemporain sur ses propres fantasmes. Outre que, que l’on sache, l’immense majorité de la population n’a pas de fantasmes pédophiles refoulés (ou alors, il faudrait le prouver et y remédier), le moyen dont il use est éminemment condamnable artistiquement, donc moralement. Tout petit Français est réputé avoir lu Racine : « La tragédie ne se fait point par un récit, mais par une représentation vive, qui, excitant la pitié et la terreur, purge et tempère ces sortes de passions (…) C’est-à-dire qu’en émouvant ces passions, elle leur ôte ce qu’elles ont d’excessif et de vicieux, et les ramène à un état modéré et conforme à la raison ». Or, aucun dessin, aucune histoire de Vivès n’est conçu pour ôter aux passions ce qu’elles ont d’excessif et de vicieux. Au contraire, ils ont même pour but de créer cet excessif et ce vicieux, là où ils n’existaient pas. On ajoutera que les arts plastiques, comme la bande dessinée, de même que le « spectacle vivant », produisent une stupéfaction chez le spectateur qui, ne pouvant échapper à ce qu’il voit même malgré lui, transperce infiniment plus vite l’âme qu’un texte de littérature qui réclame un effort d’imagination. En quoi la responsabilité du dessinateur ou du metteur en scène sont supérieures. L’écriture, en ce qu’elle n’enferme pas le lecteur dans un imaginaire clos, en ce qu’elle est par nature équivoque, peut se permettre plus de choses. Nous avons trop pris à la rigolade l’interdit biblique de la représentation et – comme souvent – outrepassé la licence que le christianisme nous a offerte. Nous avons oublié de nous méfier des images, elles ne sont pas aussi sages que le proverbe le dit.

Lire aussi : Jérémy Bouhy : « Cette édition est la plus belle Coupe du monde disputée jusqu’ici »

Phèdre n’a pas besoin de se tripoter sur scène pour qu’on sache son amour d’Hippolyte – amour qu’elle se hait d’éprouver. Œdipe n’a pas besoin de troncher sa mère devant nous pour que l’on connaisse l’ignominie du fatum qui s’est abattu sur lui. Qui les représenterait ainsi, non seulement ne purifierait rien dans le spectateur, mais encore serait coupable d’avoir instillé chez certains des idées coupables, par imitation. Car si l’art est imitation, il ne l’est pas que de la « nature » par l’artiste. Il l’est de l’œuvre de l’artiste par le public, aussi. En quoi l’intention de l’artiste, même par des moyens détournés, originaux, inattendus, doit être perceptible par le récepteur. En quoi le rôle des critiques d’art, les éditeurs, les autres artistes, les journalistes est nécessaire : pour juger de ce que l’on pourrait appeler la matérialité de l’intention. Ainsi, s’il veut être libre, l’art doit être fondamentalement moral, parce que c’est la seule sorte de jugement, de lui-même par lui-même, qui puisse avoir un sens.

Que l’art échappe à la censure pénale implique donc qu’il se soumette au jugement global de la société, ou au moins à ceux qui sont délégués au jugement en la matière : et cette censure est bien plus profonde et plus violente quand elle s’abat. Bastien Vivès qui se plaint de recevoir aujourd’hui des menaces en fait l’amère expérience. Si lui et ses éditeurs avaient réfléchi plus tôt à la possibilité d’un jugement moral de leur production, donc à une censure, ils s’en porteraient mieux. Que cela serve de leçon à tout le monde.

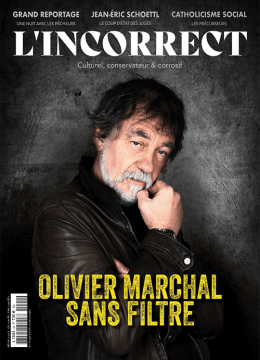

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter