Elles ont avorté, elles témoignent

Par

Publié le

18 mars 2021

Partage

Le droit à l’avortement serait l’une des plus grandes victoires sur le patriarcat, le symbole de l’émancipation féminine. Les femmes auraient recours à l’IVG pour se soustraire à la domination masculine et reprendre le contrôle de leur corps : « Mon corps, mon choix », « un enfant si je veux, quand je veux », « un soin banal », « une simple intervention » sont les maximes fétiches des promoteurs de l’avortement qui ont fini par imposer la sacralisation de celui-ci.

Pourtant la plupart de celles qui y sont passées décrivent l’exact opposé, et ce sur tous les plans. « Mon corps, mon choix » ? Ce slogan, Rose aurait aimé pouvoir le faire sien. En 1994, à l’âge de 23 ans, elle tombe enceinte. Elle voulait poursuivre sa grossesse mais son choix n’a pas compté : « Mon copain m’a dit “hors de question qu’on le garde” sous prétexte que nous étions trop jeunes, que j’étais encore étudiante et lui sans emploi ». La jeune femme se retrouve en sus confrontée à des pressions familiales : « J’avais d’un côté mon compagnon qui me disait “non”, mais mon corps à moi qui me disait “oui, je veux ce bébé”. J’ai demandé conseil autour de moi, on m’a dit que sans le père je ne m’en sortirai pas. Personne ne m’a soutenue, je n’ai entendu que des “tu ne peux pas le garder” ».

Lire aussi : IVG, mode d’emploi

Même récit de Julie, tombée enceinte en 2017, à l’âge de 20 ans. « Nous étions en couple depuis un an. La grossesse n’a pu être détectée qu’au bout de 10 semaines. Durant l’échographie, on m’a fait entendre le coeur du bébé et on me l’a montré à l’écran. À ce moment-là, j’ignorais ce que je voulais faire. Mais le fait d’entendre battre son coeur m’a totalement chamboulée ». Elle se trouve alors confrontée à un refus catégorique de la part de son compagnon : « J’avais entendu ses battements de coeur, envisager l’avortement m’était impossible. Lui ne voulait pas du tout le garder. À ses yeux, accueillir critères : que nous ayons chacun un emploi et un logement décent. Mes arguments n’ont pas suffi à le convaincre ».

D’autres femmes ne sont pas contraintes psychologiquement ou physiquement, mais simplement mises au pied du mur. Inès par exemple n’a eu d’autre choix que d’interrompre sa grossesse, devant l’indifférence du père de l’enfant. En novembre 2020, à 25 ans, elle réalise qu’elle est enceinte de son patron, un homme marié qui plus est. Du côté de celui-ci, c’est une fin de non-recevoir : « J’étais obligée d’avorter ». Dans une situation très précaire, elle ne se sentait pas capable de mettre au monde et d’élever seule un enfant « que ce soit matériellement, ou psychologiquement ». Même chose pour Claire, obligée d’avorter en 2009, à l’âge de 18 ans : « J’ai découvert que j’étais enceinte après m’être fait larguer. Je l’ai dit au père, il a prétendu que je mentais malgré le test de grossesse. Il n’a rien voulu entendre. Je vivais dans un studio, sans argent : ce n’était pas possible ».

Elles m’ont ri au nez et l’ont jeté à la poubelle. C’était mon premier enfant qui a été jeté dans une poubelle

Pour ce qui est de l’aspect prétendument « banal » du « soin » que serait l’avortement, là aussi les témoignages sont en totale contradiction. Rose a expulsé chez elle : « Quelque chose est tombé sur le carrelage. On m’avait dit “à ce stade c’est juste un amas de cellules”. Mais en réalité ce que j’ai vu c’était bien un mini bébé avec une petite tête, des petites mains, des débuts de pieds, et deux points noirs pour les yeux ». Elle ramène son enfant à l’hôpital dans le flacon de recueillement et demande aux infirmières s’il s’agit bien de son enfant. « Elles m’ont ri au nez et l’ont jeté à la poubelle. C’était mon premier enfant qui a été jeté dans une poubelle ». À la suite de cela, Rose plonge en enfer. Elle tombe en grave dépression, et pleure nuit et jour durant neuf mois. Elle est abandonnée par son compagnon. Sa vie sera parsemée de périodes de grande souffrance dont une fausse couche lors de sa deuxième grossesse. À sa troisième grossesse, elle contracte le cytomégalovirus, transmissible au foetus. Son entourage ainsi que le corps médical font de nouveau pression pour qu’elle avorte, en raison d’un risque de handicap pour l’enfant. Mais elle tient bon. Au final, cet enfant naîtra en parfaite santé.

Julie, elle, décrit le calvaire qu’a été son avortement chirurgical : « J’étais sous anesthésie locale, extrêmement angoissée, je n’arrivais même plus à respirer ». Après l’intervention, elle attend une heure, seule dans un couloir : « Je pleurais toutes les larmes de mon corps, j’avais extrêmement mal physiquement et mentalement. Je me tordais de douleur. Plus tard, mon copain a tenté de trouver les mots pour me réconforter, mais je lui en voulais énormément de m’avoir infligé une telle épreuve ». Julie avait été prévenue des risques psychologiques, mais personne ne lui avait parlé d’une éventuelle hémorragie : « Quelques jours après, j’ai fait une hémorragie et cela m’a encore davantage traumatisée ». Après cela, la jeune femme tombe en très grave dépression, tente même de mettre fin à ses jours et sera hospitalisée trois semaines dans un service psychiatrique. Elle sera finalement aidée : « Durant deux ans j’ai bénéficié d’un suivi psychologique grâce à une association. Je suis toujours avec mon compagnon de l’époque. Il m’a demandé pardon. Nous avons suivi une thérapie de couple. Aujourd’hui nous essayons de devenir parents. Et chaque mois nous déposons une rose blanche dans une petite chapelle en mémoire de notre enfant ».

Lire aussi : Le fantasme du droit menacé

Inès, qui elle aussi a avorté par aspiration, décrit la même douleur physique et psychique intense : « Après, j’étais très mal. J’avais très mal dans tout le corps ». Les médecins lui avaient dit que le lendemain serait « un peu compliqué » mais qu’ensuite sa vie reprendrait comme avant. Il n’en a rien été : « Je n’étais pas bien du tout : extrêmement malade, j’ai appelé SOS médecins, on m’a dit que c’était tout à fait normal après un avortement chirurgical. Les mois qui ont suivi, tout fut très compliqué ». La jeune femme décrit aussi une incidence grave sur sa sexualité et sur le rapport à son corps : « Après l’IVG, j’ai eu d’énormes difficultés dans les rapports intimes. Je ne ressentais plus de libido, j’avais peur d’une pénétration quelconque. J’ai essayé mais je ne pouvais pas, cela me provoquait des crises d’angoisse et des douleurs. Aujourd’hui je n’ai plus de vie sexuelle. Je suis désormais frileuse et très mal à l’aise lorsque l’on aborde la sexualité. Mon rapport à mon corps et à ma féminité a changé également. Je l’ai mise sous cloche ».

Un psychiatre nous décrit en effet l’avortement comme une « effraction très violente du corps de la femme, qui peut avoir les mêmes conséquences qu’un viol ». La plupart des femmes n’avortent donc pas par choix. Elles n’avortent pas pour se soustraire aux désirs de paternité de leur conjoint. Et surtout, elles ne sortent ni « libérées », ni « soulagées » de cet acte qui n’est certainement pas « un soin », et encore moins « un soin banal ».

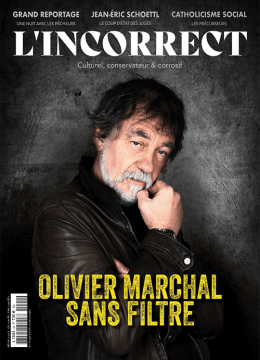

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter