Lakis Proguidis : L’ingénieur du roman

Par

Publié le

29 novembre 2017

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1511953699177{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]

Depuis trente ans, un essayiste grec se trouve au cœur des rouages du roman français contemporain. Portrait d’un conspirateur passionné.

Figure du milieu littéraire parisien, plutôt dans les coulisses actives qu’au momifié Café de Flore, Lakis Proguidis est le directeur de la revue L’Atelier du roman et l’auteur de plusieurs essais sur la littérature. Son dernier, publié en début d’année chez Pierre-Guillaume de Roux, Rabelais, que le roman commence !, initie une trilogie essentielle sur la naissance de l’art du roman qu’il associe à Rabelais plutôt qu’à Cervantès et aux mystères chrétiens plutôt qu’à un phénomène de sécularisation, comme c’est depuis longtemps la doxa. Au lieu d’une sortie du religieux, démontre-t-il, le roman traduirait une hybridation entre sacré et profane justement rendue possible par la théologie chrétienne. Adieu, progressisme linéaire et béat.

Mais avant de se retrouver au cœur des mécanismes fondamentaux du roman et de promener au Quartier latin sa silhouette reconnaissable à son chapeau mitterrandien (porté dès avant 81), Lakis Proguidis, comme l’indiquent autant ces désinences que son inimitable accent, est né grec. Au pays natal, il est ingénieur et communiste (de la fraction rebelle à Moscou), par opposition au régime des Colonels, comme sa femme, l’inséparable alliée, Doris, laquelle passera comme lui par la case prison. Déçus par l’après-dictature, nos deux ingénieurs résistants décident à la fin des années 70 de rejoindre la France « en raison de son aura », où ils reprennent l’un et l’autre des études, de cinéma et de lettres, dans l’élan d’une seconde jeunesse.

Un écrivain peut transformer une vie, ça, j’en ai fait l’expérience

Proguidis s’inscrit alors au séminaire de Kundera qu’il suivra durant quatorze ans – « Ma dette est incommensurable, il m’a appris le métier d’essayiste » – et il publie d’ailleurs bientôt un premier essai sur un autre maître, Gombrowicz, son guide intérieur : « Un écrivain peut transformer une vie, ça, j’en ai fait l’expérience », affirme-t-il, et c’est sans doute parce qu’il est habité de la sorte par l’art littéraire qu’il est demeuré allergique à la dérive abstraite et jargonneuse de l’université française, dérive qu’il subit dans ces années 80 encore plombées par la décennie précédente. « Ils travaillent comme des bêtes de somme pour un résultat nul. Umberto Eco n’est qu’un ludique réservé aux ludiques. »

Lire aussi : Samuel Brussell, l’inactuel

C’est dans le but de défendre et de développer, au contraire, une littérature vivante, qu’il fonde en 1989, L’Atelier du roman, une revue vécue comme un café littéraire plutôt que comme une chapelle esthétique et qui va très bientôt rassembler, faire découvrir et faire débattre parmi les meilleures plumes des années 90 : François Taillandier, Benoît Duteurtre, Richard Millet, ou le regretté Philippe Muray. Proguidis présente alors à ce dernier un certain Michel Houellebecq, qui, au début des années 90, n’est pas encore passé au roman et récite ses poèmes par cœur avec une remarquable maestria.

Si L’Atelier ne cherche pas à fonder une école, la revue accompagne, tout au long des années 90, un mouvement de sortie du nombrilisme et de l’abstraction : « Nous sommes revenus sur terre ! », affirme ainsi Proguidis, en citant les plus grands romans de l’époque, tous ou presque signés par des collaborateurs. Cette conscience du temps s’allie avec une conscience de l’espace, puisque la revue, depuis le dé- but, se veut cosmopolite et francophone. Car, même si cela est peu relayé par les institutions, des écrivains de tous pays viennent encore s’emparer de cette arme unique : la langue française, langue toujours mondiale, et c’est un homme du berceau de l’Europe qui vient nous le rappeler.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

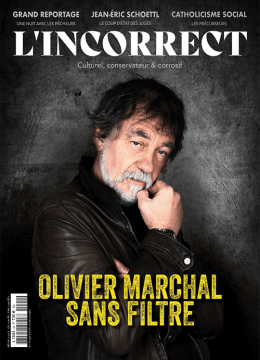

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter