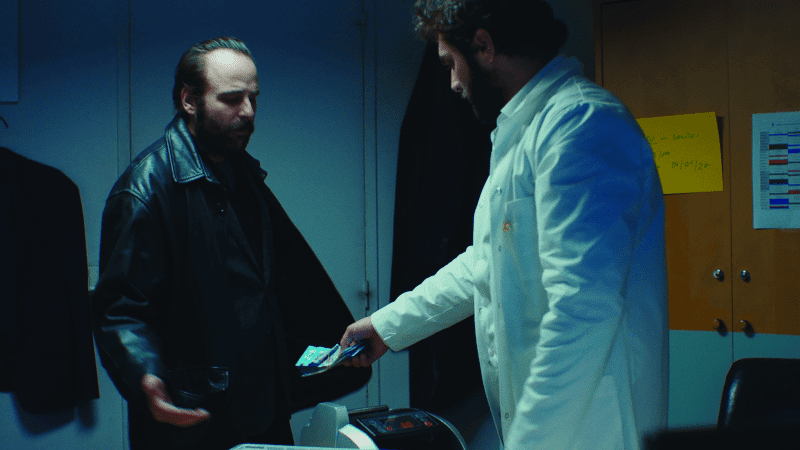

Médecin de nuit de Elie Wajeman avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main. Conduit comme un contre-la-montre dans le Paris des invisibles, Médecin de nuit se déguste comme un engrenage à la mécanique parfaitement huilée, haletant et suffocant, porté par un Vincent Macaigne d’une densité impressionnante.

La Nuée de Just Philippot avec Suliane Brahim, Sofian Khammes et Marie Narbonne

Avec La Nuée, Just Philippot nous embarque sur un tout autre terrain: le film de genre. L’histoire de Virginie, mère célibataire qui pour sauver sa ferme se lance dans le business de sauterelles comestibles et développe avec elles un lien étrange. Écriture précise, mise en scène brillante et une actrice, Suliane Brahim, exfiltrée de la Comédie française, tout en intensité, La Nuée, à la fois réaliste et fantastique, surprend par sa maîtrise qui n’a rien à envier aux maitres du genre.

5ème Set de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, Ana Girardot et Kristin Scott Thomas

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé?. Pourtant, il y a 17 ans, il était l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement. Si ce 5ème set souffre de quelques maladresses inhérentes à un premier film, l’ensemble touche par ce portrait très juste d’un sportif qui ne veut rien lâcher. Le tout porté par un Alex Lutz magistral.

Sans un bruit 2 de John Krasinski avec Emily Blunt, Cillian Murphy et Millicent Simmonds

Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. Tension parfaitement maîtrisée et mise en scène travaillée, au service d’une histoire qui traite finement les thèmes de l’hérédité et du passage de l’enfance à la maturité : enfin un numéro deux aussi bon que le premier[...]