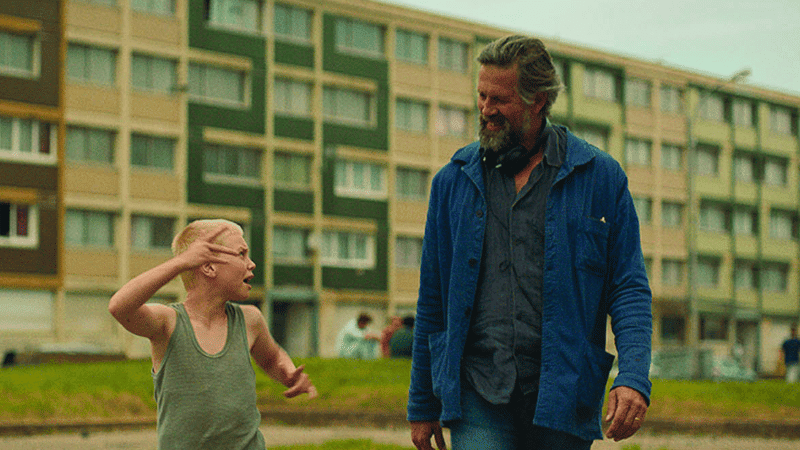

Depuis le 1er décembre, le monde ne tourne plus tout à fait sur son axe : la palme, parfaitement officieuse, de meilleur film de tous les temps est devenue belge. Tous les 10 ans, la revue britannique Sight and Sound organise un grand sondage pour élire les 100 Meilleurs films de l’histoire du cinéma auprès des critiques internationaux et, depuis 1992, auprès des réalisateurs dans une liste annexe. En 1952, le premier vainqueur fut Le Voleur de bicyclettes de De Sica puis de 1962 en 2002, Citizen Kane, Welles finissant par être détrôné en 2012 par Vertigo. Cette année, Hitchcock cède donc la place à une cinéaste belge/juive/lesbienne, Chantal Akerman, avec Jeanne Dielman, 23 Quai du commerce, 1080 Bruxelles.

Lire aussi : [Enquête] Culture : bilan d’une année woke

Les changements d’une décennie sur l’autre obéissaient jusque alors à une lente tectonique des plaques critique. En seulement deux éditions, Akerman est passée de la 35ème place à la première, et Beau travail de Claire Denis, l’unique autre réalisatrice représentée en 2012, de la 84ème à la 7ème , juste devant Mulholland Dr de David Lynch (qui fait son entrée dans les dix premiers à la 8ème place, seule bonne nouvelle ici). Dans le même temps, les réalisatrices font une percée inespérée (Agnès Varda, Maya Deren, etc.) ; Céline Sciamma et l’odeur de peinture encore fraîche de son navet anosmique, Portrait d’une jeune fille en feu, se retrouve à la 30ème place. Idem pour les réalisateurs de couleur dont le mieux loti, Spike Lee, rentre glorieusement à la 20ème place avec le très daté, pour rester poli, Do the right thing. Les tout aussi médiocres mais plus récents Parasite (Bong Joon-Ho) et Moonlight (Barry Jenkins) montrent que la prétendue valeur n’attend pas le nombre des années. Ce rabattage des cartes critique s’explique par la volonté de « foutre le feu au canon du réalisateur mâle blanc et hétéro », selon la formule de Girish Shambu, consultant de Sight and Sound pour cette édition. D’où le grand Shambulement du nouveau classement sans Bunuel, Altman, Polanski et tant d’autres qui ont l’inconvénient de leur sexe. [...]