Marc Obregon : « J’utilise l’anticipation et la science-fiction comme une forme d’hyperbole littéraire »

Par

Publié le

22 mars 2024

Partage

Le personnage principal d’Omegatown, c’est la ville. Avez-vous voulu régler vos comptes avec Paris ?

N’importe quel néo-rural vous dira que Paris est devenu invivable, que la kommandantur écofasciste d’Anne Hidalgo l’a transformée en zone de guerre, que le vrai peuple l’a désertée au profit de l’hyperclasse mondiale et d’une population d’ensauvagés entraînée sur les réseaux à haïr la main qui la nourrit… c’est sans doute vrai. Pourtant, Paris reste à mes yeux un objet littéraire inépuisable. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, du moins lorsqu’on consent à demeurer un piéton – et pas un de ces gyrophores casqués qui glissent sans rien voir… je me cramponne à des visions fugitives, une ville c’est un code à déchiffrer, des visages de femmes qui inspirent des univers entiers, des destins à épuiser. J’aime la ville plus que tout autre décor, et Paris vaut bien un roman. Je ne comprends pas la littérature rurale, la littérature qui baille devant les aurores embrumées, j’ai toujours assimilé ça à France Loisirs – et maintenant à la tragique Cécile Coulon.

Lire aussi : Marc Obregon : pour une littérature transgenre

Transparaît aussi dans votre livre une légende dorée parisienne entre une dérive surréaliste et un film de Jean Eustache. Quelle mythologie parisienne est pour vous toujours active, dans la réalité ou dans la nostalgie ?

En effet, j’ai eu La Maman et la Putain en tête pendant l’écriture, mais aussi certains films de Rivette, et bien sûr de Godard, puisque l’ombre d’Alphaville, improbable film complètement saboté par son auteur, plane sur tout le livre. On adule forcément les quelques années qui ont précédé notre naissance, comme si nous chérissions le temps de notre gestation, alors j’ai en effet un amour irrésolu pour le Paris des années 70, celui que j’entrevois dans les films de la Nouvelle Vague, le Paris encore un peu cradingue, où ça pue le patchouli et la Gauloise. Un Paris avec ses terrains vagues, son trou des Halles, un Paris où il y avait encore des blancs sur la carte, des poches de flou. Ce Paris, c’est aussi la matrice du mal moderne, les barricades truquées de 68, les cinémas pornos, les souterrains de l’Élysée où se vautrent les camarillas… J’adore.

Ne pourrait-on pas dire que vous utilisez le futur proche moins par lubie futuriste que pour saturer les couleurs du monde présent et en accentuer certaines tendances ?

J’utilise l’anticipation et la science-fiction comme une forme d’hyperbole littéraire. Inventer des procédés techniques, outrer certains contextes géopolitiques, déformer et caricaturer certaines tendances, tout cela devrait d’une certaine façon être la base de tout roman qui se respecte.

Un Paris avec ses terrains vagues, son trou des Halles, un Paris où il y avait encore des blancs sur la carte, des poches de flou.

« Le roman est un labyrinthe qui emprisonne le monstre du romanesque », disait José Bergamin. La science-fiction, à ce titre, n’est qu’un état particulier du romanesque, monstrueux, poétique et avant-gardiste. D’ailleurs, selon moi, les plus grands romans de science- fiction appartiennent à la littérature dite « blanche » : Le Mont Analogue, Locus Solus, Le Festin Nu. J’entends ici la science-fiction non comme un genre d’imaginaire, mais bien comme un procédé esthétique qui permet de « motoriser » le romanesque.

Ce roman se lit vraiment comme une seule coulée de lave. Comment avez-vous procédé pour obtenir cette fluidité et un tel ton ?

J’ai mis longtemps à accepter de me départir de mes influences romantiques, de la langue du XIXe siècle dont je suis resté longtemps captif. J’ai lu, beaucoup lu de romans « parlés », puisqu’aujourd’hui on ne jure plus que par ça, puisqu’aujourd’hui être romancier, apparemment, c’est avoir une « voix » plutôt qu’un style. On pourrait dire que tout est la faute de Céline : il a tué la langue avec sa voix. Mais bon, bref. Il n’y a pas que Céline, heureusement. Il y a d’autres très belles « langues parlées » qui m’ont inspiré pendant l’écriture : je pense à Guyotat, je pense à Jean-Pierre Martinet et à son génial Jérôme.

Vous êtes un vrai romancier de l’ère complotiste. Le complot constitue-t-il, en quelque sorte, la narration post-moderne dominante ?

En tout cas, l’acception moderne du complot, le mépris des élites dominantes pour toute théorie ou imaginaire qui pourrait s’en rapprocher, montre bien à quel point notre société souffre de troubles dissociatifs. Le complot est précisément l’un de ces points

de fracture : il faut tout de même le rappeler à nos chers « débunkers » – probablement aussi dogmatiquement atteints que les pires complotistes – que notre société moderne, capitalo- industrielle, est fondée sur une série de complots – voire à ce titre l’excellent ouvrage L’âge des Ombres, de l’historien Jean-Noël Tardy, où il rappelle que dans le sillage de la révolution jacobine, c’est tout une société du complot qui s’installe, avec sa mystique propre. Je m’étonne qu’autant de personnes fassent mine de ne pas comprendre ce qui se joue derrière le « complotisme » : d’une part, pour les réprouvés, pour les sans-dents, c’est une manière de se réapproprier la réalité, une réalité devenue inhabitable à cause du délire techno-industriel ambiant, et d’autre part, pour les puissants, c’est un moyen de rendre le réel de plus en plus bipolaire.

En tout cas, l’acception moderne du complot, le mépris des élites dominantes pour toute théorie ou imaginaire qui pourrait s’en rapprocher, montre bien à quel point notre société souffre de troubles dissociatifs.

Mais entre les deux, tout de même, on peut avoir une lecture de la chose, je dirais, esthétique, le complot, pour moi, c’est d’abord une esthétique, un outil intellectuel qui permet de grossir le trait. Par exemple, si l’on prend tous les grands mythes complotistes du moment, eh bien ils disent tous quelque chose de très intéressant ! Je pense à la théorie selon laquelle l’accélérateur de particules du CERN a plongé le monde dans une sorte de sous-réalité, à basse fréquence, une théorie très murayenne, finalement. Ou encore cette théorie en vogue aux USA, et dont l’affaire Trogneux en France n’est que la queue de comète, qui estime que TOUTES les femmes des puissants sont des hommes : l’élite mondiale dirigée secrètement par une sorte de société secrète féminine, déguisée, donc en fait par un monde chtonien et liquide, c’est une idée géniale. Et bien sûr le platisme, le graal du complotisme. Selon moi, d’un point de vue strictement ontologique, les platistes ont raison : la Terre, au moins depuis l’avènement des technologies numériques, est devenue une carte en temps réel. Donc elle est plate.

Lire aussi : Les critiques littéraires de mai

La technoscience est-elle l’ennemie, ou y a-t-il malgré tout moyen de l’apprivoiser ?

La technoscience, c’est surtout une métastase du capital. Une métastase, ce n’est pas forcément un ennemi… On peut l’encourager, la dorloter, lui apprendre à produire les fleurs de demain. Après le cancer, la parousie !

Vous rendez hommage à la beauté d’Anna Karina, représente-t-elle une élégance authentique qui serait un remède à l’enlaidissement des êtres et du monde ?

Anna Karina est pour moi totalement indéchiffrable, c’est ce qui la rend si belle, si magnétique, c’est presque une forme de l’inquiétude. À ce titre, elle résume parfaitement la Nouvelle Vague, si mal comprise, si bourrée de paradoxes : un mouvement littéraire qui s’exprime

à travers le cinéma, des maoïstes qui fricotent avec l’extrême droite, l’ombre de Parvulesco qui flotte dans À Bout de Souffle, et l’image de la femme comme alpha et omega de toute tentative d’enregistrement. Anna, si tu m’entends au fond de ton tunnel de gluons : je t’aime.

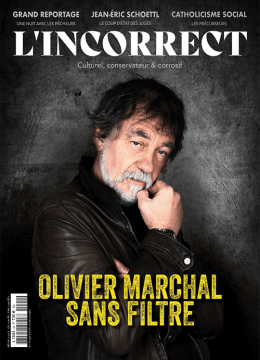

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter