La Forme de l’eau : Une grosse barbe à papa

Par

Publié le

19 février 2018

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css= ».vc_custom_1519039456605{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;} »]

Au début des années 60, Elisa, modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret américain, mène une existence morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres : l’étude d’un être amphibien venu d’un autre monde…

Guillermo Del Toro est un enfant dans un corps d’adulte. C’est sa force et sa faiblesse. Amoureux des monstres et passionné de cinéma de genre, le réalisateur affectionne les histoires de mystère et de monstruosité où s’entremêlent innocence et perversité, beauté et laideur, lumière et ténèbres. Après un passage (réussi) dans le blockbuster (HellBoy, Pacific Rim), Del Toro reprend, avec ce nouveau conte fantastique, sa méditation cinématographique sur la dualité de l’Homme qu’il avait laissée en suspens après Le Labyrinthe de Pan, son premier succès d’estime, lequel avait laissé présumer que le faiseur d’images était appelé à devenir un vrai cinéaste.

Lire aussi : 3 Billboards, un grand film de droite

Avec La Forme de l’eau, Del Toro nous plonge au cœur de l’Amérique des années 60, en pleine révolution culturelle et hantée par la menace d’une guerre nucléaire, perpétuant, comme dans chacun de ses films, la mise en scène fantasmagorique des dangers moraux et matériels qu’encourt un monde rongé par la corruption, l’autoritarisme et la guerre. Au franquisme du Labyrinthe de Pan répond la guerre froide dans La Forme de l’eau.

« Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière », écrivait Cocteau. De ce point de vue, La Forme de l’eau est éblouissant. Porté par une photographie expressionniste sublime et d’une netteté si remarquable qu’on pourrait en analyser le moindre détail, le film embarque le spectateur dès l’ouverture dans ses amples mouvements de caméra à la rencontre des personnages et de leurs mondes. Les décors opposent leurs courbes à des hommes inflexibles, l’appartement de la mystérieuse et muette Elisa ressemble à un aquarium avec ses éclairages froids et son code couleur cyan, tandis que celui de Gilles, son vieux voisin homosexuel, est baigné de tons chauds et rassurants. Tout est codifié. Et c’est bien là le problème. Avec la rencontre d’Elisa et de l’être amphibien, Del Toro nous rejoue la confrontation entre l’homme monstrueux et le monstre humain, relayant cette fois-ci le propos convenu de défense des minorités. C’est l’alliance d’Elisa, Zelda et Gilles, une handicapée, une noire et un homosexuel, qui permettra de venir à bout du mal incarné par l’homme blanc et sa famille traditionnelle.

Un propos singulièrement vide

Certes, le réalisateur mexicain esquisse quelques idées de cinéma, comme lorsqu’Elisa, ne sachant comment déclarer sa flamme à cette créature qui ne connaît que six mots, se met alors à chanter. C’est bien peu. Lorsqu’on emploie la forme du conte pour dénoncer les travers d’une époque, il faut être certain, scénaristiquement et cinématographiquement, d’assumer jusqu’au bout l’ambition de son propos. Malheureusement, Del Toro n’a pas grand-chose à dire sinon que « l’amour est plus fort que tout ». Un peu court.

Lire aussi : L’Apparition, un cinéma en quête de sens

En injectant un peu de cul et d’hémoglobine, le réalisateur pense masquer sa puérilité. Si filmer une branlette dans une baignoire suffisait à faire adulte, Marc Dorcel dépasserait Fellini. Mais ce n’est pas en filmant Elisa se chatouiller l’entrejambe ou l’amphibien dévorer un chat que sera dépassée sa puérilité fondamentale. La Forme de l’eau n’est qu’une barbe à papa. À première vue, un truc énorme, mais qui fond pour ne laisser presque rien dans la bouche.

Arthur de Watrigant

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

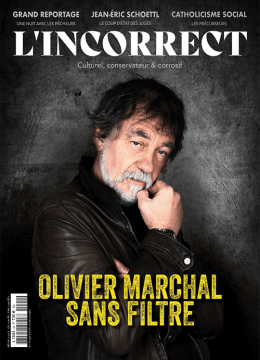

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter