Edito : Nous distinguerons

Par

Publié le

4 septembre 2020

Partage

La vieille Despentes est épatée, elle qui est arrivée trop tard pour le punk et trop tard pour que son coming out surprenne qui que ce soit. Faïza Guène, qui a déroulé toute sa carrière sur le fait qu’elle venait de banlieue mais qu’elle n’était pas totalement analphabète, continue de s’étonner de ce miracle, et d’une manière toujours aussi prévisible ; nous moins, parce qu’on ne vérifie guère le miracle en question. Olivia Ruiz est déjà connue comme chanteuse et exalte en français approximatif sa généalogie d’immigrée espagnole, fascinée d’être ce qu’elle est et de venir d’où elle vient avec les affectations d’un toréador de carnaval. Raphaël Enthoven prend le relais de Yann Moix, cette année, pour exhiber ses plaies d’enfant battu, générer des règlements de compte publics et poser au flingueur de boomers, lui qui n’a connu, comme ses parents jouisseurs et inconséquents, ni guerre ni famine, mais, du moins, prétend-il, sait mieux qu’eux baiser leurs femmes. Boomer au carré. Guyomart leur crache tous à la gueule, et on en est ravis.

Cette obsession identitaire est épuisante, non qu’on s’oppose à la déclamation de soi, mais à ce que ce soit fait d’une manière aussi vulgaire et sans surprise. Voilà vers quoi tend la littérature en 2020 : du témoignage victimaire de catégorie médiatiquement valorisable, qu’on soit vedette, immigré, lesbienne ou les trois, du « vrai » spectaculaire plutôt que de la fiction symbolique, de la masturbation exaspérée plutôt que de la représentation qui transperce, Jean-Mouloud couvert de son propre foutre plutôt qu’Antigone verbalisant devant les pelletées de terre. La rentrée littéraire est identitaire, comme l’époque, mais identitaire au premier degré, niveau zéro, du type « je suis donc je suis, et je t’emmerde », du moment qu’il s’agit d’une identité vaguement vendeuse, évidemment, Jean-Kévin n’intéresse pas les foules, mais Fatima ou Enthoven, Faïza, Delaume, Zeniter, tout ce qui a une coordonnée sur la mappemonde idéologique ou médiatique peut larmoyer son être approximatif, brandir son passeport de victime et jouir d’être soi.

Cette obsession identitaire est épuisante, non qu’on s’oppose à la déclamation de soi, mais à ce que ce soit fait d’une manière aussi vulgaire et sans surprise.

Nous, qui ne voulons qu’être obligés à être plus que ce que nous sommes, demeurons incrédules devant une telle publicité littérale des égos. Il n’y a pas, en soi, de mauvais sujet, mais cette négligence totale pour le style, pour la surprise formelle, pour l’authentique acte de création, qui caractérise cette époque aussi assoiffée de victimes que les marches d’un temple aztèque, nous ennuie. Nous nous intéressons aussi aux identités, évidemment, mais enfin, nous en espérons une perspective plus féconde, un fondement plus problématique que lutter avec les médias et le gouvernement contre la seule présumée désapprobation des beaufs. Ce serait bien de se singulariser par la forme et l’ambition, de viser large et baroque, de s’oublier un peu, de se souvenir de Dante qui, à partir de lui-même, convoquait néanmoins l’univers entier, visible et invisible.

La maladie qui nous empêche de respirer, aujourd’hui, ce n’est pas tant un virus attaquant les poumons qu’une idéologie asphyxiant les cerveaux et qui, ayant contaminé la plupart des médias, les poussent à tout confondre : l’origine et le talent, le stigmate et l’intensité, la susceptibilité et le génie. Cette année encore, nous distinguerons.

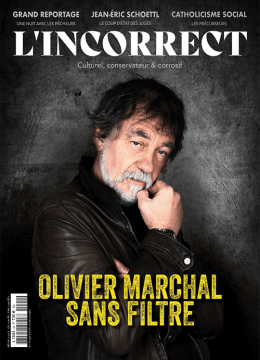

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter