Quand la politique est robotisée, c’est qu’elle n’existe plus

Par

Publié le

14 octobre 2017

Partage

[qodef_dropcaps type= »normal » color= »red » background_color= » »]b[/qodef_dropcaps]anques indépendantes, servitude volontaire aux marchés, coordination des politiques par l’Union européenne, transparence, soumission aux experts… La politique est de plus en plus contrainte, enserrée, corsetée. Toute trace de choix doit disparaitre, ce qui ne laisse plus aucune place à la morale, au dilemme tragique ou au cas de conscience des hommes politiques.

L’influence croissante des experts dans les choix politiques occidentaux témoigne que la décision publique n’est plus seulement le fait du Prince, mais également le fruit de considérations rationnelles et de connaissances techniques, c’est-à-dire d’une forme de gouvernance de la société par la science, là où elle n’a rien à faire, là où elle ne peut rien faire. Pourtant, la politique, comme art de choisir, relève de l’incertitude, du tragique et de la responsabilité, comme corollaire de la légitimité.

L’idéal technocratique de la fin du politique est un idéal de défiance.

Si les bonnes décisions publiques relèvent exclusivement d’arbitrages rationnels, alors elles doivent être tenues à l’écart des passions populaires, des mouvements d’opinion et des inconstances de la politique. Voilà l’objectif de la tradition scientiste, de Platon à Saint-Simon. Muray avait bien compris que cette obsession technocratique et légifératrice, qui n’était jamais que « le refus et la crainte de laisser les hommes agir selon leur conscience », rejoignait l’état d’esprit des fondateurs de l’économie politique du début du XIXe siècle : la société doit être gouvernée par des lois, dont l’autorité n’est plus ni celle de Dieu, ni celle du souverain, mais celle de la science. Ne disposant pas de toute la connaissance pour prendre les bonnes décisions, le peuple peut être amené à agir contre ses propres intérêts. C’est pourquoi, l’indépendance des choix publics doit être garantie par rapport à la démocratie.

En se retirant, la politique renforce la confiance des acteurs économiques, puisqu’elle laisse les experts décider entre eux, de façon apolitique. Comme le confie Angela Merkel à Nicolas Sarkozy en 2011 : « Les acteurs de l’économie n’ont plus confiance en nous, les responsables politiques, il faut donc que les décisions soient confiées à d’autres », c’est-à-dire aux autorités administratives, judiciaires, publiques ou privées, indépendantes.

C’est ainsi que les gouvernants européens se sont déchargés du fardeau de gouverner.

La crise de l’Union européenne est donc probablement celle de la crise de son mode de décision, qui correspond à un projet de dépolitisation à marche forcée des Etats qui la composent. Ses dirigeants ont longtemps cru qu’ils enterreraient les vieilles nations, perçues comme la source de la guerre, grâce à la création d’une zone commerciale homogène régie par les normes, les marchés, les agences, les cours de justice et leur jurisprudence. Ils ont pensé que le pilotage automatique permettrait de palier la difficulté à dégager une position commune, du fait de l’élargissement croissant de l’Union. Mais cette dépolitisation a surtout conduit les gouvernants européens à décider ensemble des moyens de ne plus décider : c’est la différence entre les projets intergouvernementaux, qui relèvent de la volonté commune, et les règles qui s’apparentent à l’absence de volonté politique. L’économisme qui y règne fait, quant à lui, qu’au débat politique se substitue le dialogue des experts, qui s’accordent sur ce qui est faisable ou non, économiquement parlant, en écartant les opinions, ce qui revient à disqualifier le débat politique lui-même. Une mécanique autonome, procédant plutôt de la robotique que du choix humain, se met donc en place. Partant, le politique ne gouverne plus, il gère.

Or, la démocratie exige que trois conditions soient remplies : que les gouvernés élisent leurs gouvernants ; que ceux-ci soient responsables devant les gouvernés ; et qu’ils aient effectivement les moyens de gouverner. Mais si tout est déjà fixé, dans des Traités ou dans la Constitution, quelle est la part de choix des décideurs, et donc de leurs électeurs ? D’où, peut être, le sentiment, élection après élection, que tout est joué d’avance.

L’apologie explicite, depuis les années 1980, de cette post-démocratie apolitique traduit la fin d’une certaine façon de concevoir la politique dans un sens contraire à l’idéal d’auto-détermination. C’est sur ce fondement que Castoriadis critique l’expérience soviétique d’une bureaucratie captant le pouvoir au nom de son expertise en en dessaisissant le peuple. Comme dans l’Union européenne actuelle, les dirigeants ne changent plus la société dans le sens voulu par les électeurs, ils défendent les impératifs d’un système face à eux.

Homo oeconomicus a destitué homo politicus, qui lui-même a fait descendre homo religiosus de son piédestal Régis Debray.

Plus fondamentalement, cette automatisation écarte le caractère tragique du choix politique en le faisant échapper aux aléas des faiblesses humaines, des croyances et de la morale personnelle. La politique relève pourtant de décisions que la seule rationalité ne peut trancher. Or, le règne des experts crée la dangereuse illusion qu’il y a toujours une « vraie » solution dans le domaine politique. Les débats sur le sida, le nucléaire, les OGM et même sur le logement ou la fiscalité, ne peuvent toutefois être tranchés exclusivement par des réponses techniques. Fermer une maternité sur le seul fondement comptable – moins d’une naissance par jour – ne peut occulter le triste symbole, pour une commune, de ne plus voir naître aucune âme chez elle.

L’illusion que les avis des experts sont scientifiques et indiscutables est dangereuse, d’une part car même la science est une éternelle controverse, le propre d’une théorie scientifique étant d’être discutable, d’autre part parce que les faits sociaux ne sont pas comparables aux phénomènes naturels. La science, comme principe du choix politique est une confusion des genres et des plans. Si la théorie économique, par exemple, peut aider à comprendre les mécanismes de l’économie, elle est une simplification du réel ne pouvant procurer de recettes infaillibles à la politique économique, qui doit quant à elle précisément composer avec la complexité de l’Homme et de la société. C’est une leçon pourtant bien connue : la science éclaire, elle ne décide pas à la place de la conscience.

Contrairement aux expert, les politiques sont placés dans le domaine de la légitimité – par l’élection – et de l’incertitude – parce qu’ils gouvernent les hommes. Leurs principes de décision sont donc la prudence, qui n’existe que parce qu’il n’y a pas de loi scientifique dans les affaires publiques et la responsabilité, car ils doivent rendre des comptes à ceux qu’ils gouvernent en répondant de leurs décisions. Le choix politique consiste le plus souvent à trancher entre des décisions également légitimes, ce qui est le propre du conflit tragique chez Camus : « Antigone a raison et Créon n’a pas tort ». Ce sont donc des décisions que la religion du « en même temps » ne permet pas de trancher, car elles contraignent au cas de conscience. La politique vise précisément à choisir, grâce à la morale, selon les valeurs, en fonction des circonstances.

Dans La Notion de politique, Carl Schmitt écrit justement que « Ce serait une stupidité de croire qu’un peuple renonçant à toute décision politique saurait placer l’humanité dans une situation où régnerait la moralité pure ou l’économie pure. Qu’un peuple n’ait plus la force ou la volonté de se maintenir dans la sphère du politique, ce n’est pas la fin du politique dans le monde. C’est seulement la fin d’un peuple faible. ».

Alors que notre peuple vit un violent retour du tragique dans son Histoire, il serait grand temps d’assister au retour de la politique.

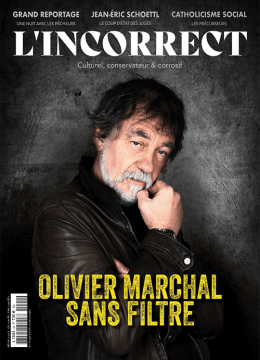

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter