Culture

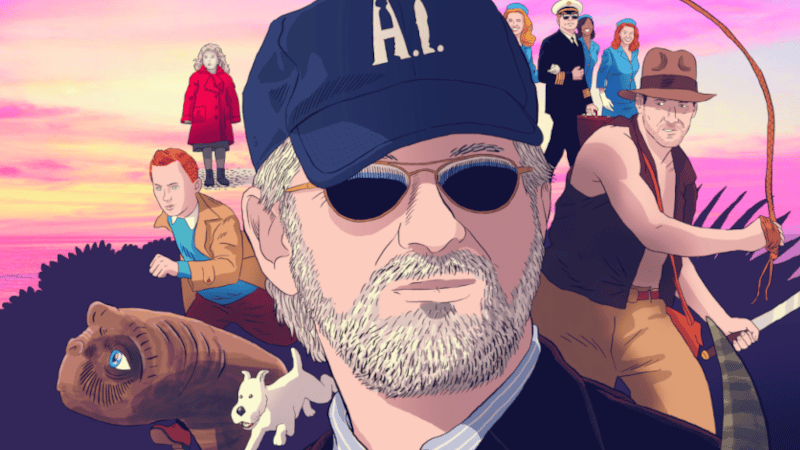

Tout cinéphile connaît la citation qui ouvre Le Mépris : « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ». Elle pourrait tout aussi bien ouvrir le dernier opus de Spielberg. Si un cinéaste au monde a compris cette injonction à la fois simple et énigmatique, c’est bien lui, dont l’œuvre ne cessa de jouer avec cette double fonction : substitution et accord. Après quoi, le chaos originel reprend forme.

Blockbusters intimes

Si Spielberg s’est traîné si longtemps une réputation de cinéaste manichéen et pétri de bons sentiments, c’est autant à cause de la myopie des critiques qu’en raison de sa propre habileté à dissimuler derrière une apparente légèreté un ton plutôt désespéré, voire carrément torturé. Ceux qui connaissent la biographie de Spielberg retrouveront sans surprise les grandes étapes traumatiques de sa vie dans The Fabelmans, mais la plupart sont déjà incluses dans son œuvre et de façon plus subtile : le divorce (E.T.…

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

L’Incorrect

Retrouvez le magazine de ce mois ci en format

numérique ou papier selon votre préférence.