Spielberg : le testament d’un monstre

Par

Publié le

22 février 2023

Partage

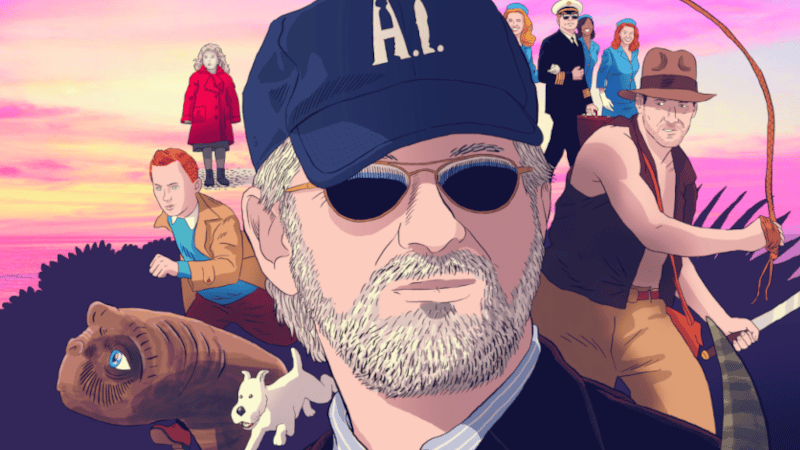

Tout cinéphile connaît la citation qui ouvre Le Mépris : « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ». Elle pourrait tout aussi bien ouvrir le dernier opus de Spielberg. Si un cinéaste au monde a compris cette injonction à la fois simple et énigmatique, c’est bien lui, dont l’œuvre ne cessa de jouer avec cette double fonction : substitution et accord. Après quoi, le chaos originel reprend forme.

Blockbusters intimes

Si Spielberg s’est traîné si longtemps une réputation de cinéaste manichéen et pétri de bons sentiments, c’est autant à cause de la myopie des critiques qu’en raison de sa propre habileté à dissimuler derrière une apparente légèreté un ton plutôt désespéré, voire carrément torturé. Ceux qui connaissent la biographie de Spielberg retrouveront sans surprise les grandes étapes traumatiques de sa vie dans The Fabelmans, mais la plupart sont déjà incluses dans son œuvre et de façon plus subtile : le divorce (E.T.), l’enfance meurtrie (L’Empire du Soleil), la mère volage (Catch Me If You can), l’impossibilité à communiquer par le langage (presque toute son œuvre), la paternité contrariée (Jurassic Park, Minority Report, et surtout La Guerre des Mondes, grand film sur l’impuissance du père moderne) et bien sûr sa judéité, vécue de façon particulièrement difficile, notamment pendant l’ultime migration de la famille Spielberg en Californie, où le petit Steven devient l’unique juif d’un lycée peuplé de gigantesques aryens en blousons teddy.

Lire aussi : [Cinéma] The Fabelmans : lumineux

Le misanthrope humaniste

Spielberg ne se prive pas non plus d’expier ses propres déviances à travers ses films : la comédie 1941, qui décrit une invasion japonaise à Hollywood peut aussi se voir à rebours comme un stupéfiant doigt d’honneur à tout le système qui l’avait pourtant porté au pinacle, un jeu de massacre dont personne ne sortira indemne – même pas lui. Quant à Indiana Jones et le Temple Maudit, sa noirceur délirante et son gore outrancier lui ont probablement servi à exorciser un drame survenu sur le tournage de Twilight Zone, en 1982 : la mort de l’acteur Vic Morrow et de deux enfants dans un crash d’hélicoptère. Le réalisateur John Landis sera accusé d’homicide involontaire et Spielberg, producteur de la mini-série, éludera longtemps sa responsabilité dans cette sombre affaire. Une responsabilité qui ressort donc de façon troublante dans Le Temple maudit, hanté par la mort, et notamment par le martyre d’enfants. Pour toutes ces raisons, on a tort de voir en Spielberg un humaniste ravi de la crèche : il serait plutôt proche d’un Stanley Kubrick, un de ses mentors, tous deux partageant une judéité vécue comme une malédiction, comme une « tache dans le regard » pour reprendre les mots assez cruels de Frédéric Raphaël (scénariste de Eyes Wide Shut).

Une responsabilité qui ressort donc de façon troublante dans Le Temple maudit, hanté par la mort, et notamment par le martyre d’enfants

Cette tache dans le regard définit pourtant très bien l’œuvre spielberguienne, qui l’empêche de se « contenter de l’humain » et lui donne ce besoin de provoquer la mise en scène afin de tronçonner le réel, quitte à sombrer dans les excès macabres, dans l’humour sadique ou dans la misanthropie la plus franche (Le Monde perdu ou La Guerre des Mondes ne font pas autre chose que célébrer la fin du règne humain).

L’image manquante

Comme le rappelle très bien le critique Jean-Pierre Godard, le génie de Spielberg consiste d’abord à « épuiser » une scène, en multipliant les changements d’axes et les cadrages sans jamais sombrer dans la gratuité.

Le cinéma, c’est ce besoin névrotique de trouver l’image manquante, voire de la susciter, afin qu’elle rétablisse l’ordre fantasmé des souvenirs

Comme dans une installation foraine, un rail ou une courroie ne sont jamais de trop, elles servent forcément une émotion, en revanche le risque de ce genre de mise en scène, c’est toujours de capter un mal inattendu, comme le montre la très belle scène de The Fabelmans, antonionienne en diable, où le jeune alter ego de Spielberg découvre la relation adultérine de sa mère en remontant la bobine d’un inoffensif film de vacances. Le cinéma, c’est ce besoin névrotique de trouver l’image manquante, voire de la susciter, afin qu’elle rétablisse l’ordre fantasmé des souvenirs. À ce titre, la figure de l’extra-terrestre n’est pas tant un principe science-fictionnel que l’incarnation très matérialiste de cette image manquante, de ce hors-champ de l’enfance vécu comme une blessure. C’est pourquoi E.T. est un film parfait : blockbuster au succès mondial, et en même temps un film d’auteur, ultra-personnel, hanté et visionnaire.

Au commencement était le train

Le cinéma de Spielberg ne parle sans doute que de ça : comment le regard transforme le réel, le segmente ou le transcende. Un programme qui est annoncé dès la première demi-heure de The Fabelmans par le personnage de la mère – sans doute un des plus beaux personnages de femme depuis celle qu’incarna Dee Wallace dans E.T. – et qui évoque l’ambition démiurgique qui habite Spielberg : d’un côté, « céder à la partition » ; de l’autre, créer un « univers réduit », une miniature dans laquelle la logique l’emporterait sur le chaos. C’est pourquoi, chez Spielberg tout commence par une maquette de train. Un hommage aux frères Lumière et à l’arrivée du train en gare de la Ciotat, légendaire irruption de la technique dans le cadre, mais aussi à Cecil B. DeMille, dont Le Plus Grand Chapiteau du monde et son accident ferroviaire traumatisèrent durablement le jeune Spielberg, au point qu’il en fasse un quasi-remake dans l’ouverture fracassante d’Indiana Jones et la dernière Croisade.

Le cinéma de Spielberg ne parle sans doute que de ça : comment le regard transforme le réel, le segmente ou le transcende

Cette dimension enfantine, voire puérile, et foraine du cinéma, Spielberg ne se contente pas de la mettre en scène, de la revisiter, il la célèbre tout au long de son œuvre et c’est pourquoi il fut sans doute autant incompris, notamment dans les années 80 et 90, où son aura de golden-boy et d’enfant terrible du Nouvel Hollywood lui attira les foudres de la critique la plus « intellectuelle », française comme américaine. On se souvient de la campagne quasi-diffamatoire qui accompagna la sortie tonitruante de Jurassic Park en 1993 : on jugeait le réalisateur coupable de tous les maux de la jeunesse : décérébrant, violent, voire mièvre. Pourtant, à revoir aujourd’hui cette superproduction tant décriée, on est frappé par sa clarté fordienne, par son exigence narrative qui entremêle habilement les thématiques et les niveaux de lecture, et surtout, évidemment, par cet art du merveilleux dans lequel Spielberg excelle et qui pourrait se résumer par un type de plan : celui où un petit groupe d’individus, filmés bord cadre et de dos, assiste à un évènement qui le transcende. Ce plan d’admiration, dont on pourrait trouver l’origine dans les tableaux romantiques d’un Caspar David Friedrich, résume probablement toute l’ambition du cinéaste, qui culmina dès Rencontres du troisième type, son chef-d’œuvre : le cinéma comme vaisseau, vecteur de l’impossible.

Lire aussi : Ready Player One de Spielberg : le retour à la fable fantastique

Le maître des forains

La nature foraine de son cinéma est sans doute la caractéristique la plus noble de Spielberg : non que l’auteur ne se soit intéressé aux œuvres les plus exigeantes, de la Nouvelle Vague au cinéma soviétique, abondamment citées, mais le réalisateur américain ne troquera jamais son goût du grand spectacle pour une patine intellectuelle. Spielberg renoue régulièrement avec les origines foraines du cinéma hollywoodien, un cinéma créé, faut-il le rappeler, par la diaspora juive en Californie à travers les fameux « nickelodeons », ancêtres des cinémas populaires où l’on jouait des comédies à cinq sous. Spielberg nous en a convaincus jusque dans ces derniers films, où il rend à la fois hommage à cette origine foraine (West Side Story) et à cette culture geek qu’il a contribué à mettre en place, et dont il se désole probablement de voir qu’elle est devenue la norme, au lieu d’être la fascinante marge dans laquelle les jeunes cinéastes frondeurs des années 70 s’étaient retrouvés. Aujourd’hui, avec The Fabelmans, Spielberg tire en quelque sorte sa révérence, attestant qu’un pan du cinéma hollywoodien est en train de sombrer.

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter

![[Cinéma] Que notre joie demeure : requiem Français <img class='plus-nav-icon-menu icon-img' src='https://lincorrect.org/wp-content/uploads/2020/07/logo-article-small.png' style='height:20px;'>](https://lincorrect.org/wp-content/uploads/2024/04/dr-3-100x100.png)

![[Tribune] Jean Louis-Geiger (RN) : Boomers repentis… <img class='plus-nav-icon-menu icon-img' src='https://lincorrect.org/wp-content/uploads/2020/07/logo-article-small.png' style='height:20px;'>](https://lincorrect.org/wp-content/uploads/2024/03/jlg-100x100.png)

![[Cinéma] Civil War : La vie comme elle vient <img class='plus-nav-icon-menu icon-img' src='https://lincorrect.org/wp-content/uploads/2020/07/logo-article-small.png' style='height:20px;'>](https://lincorrect.org/wp-content/uploads/2024/04/dr-2-100x100.png)