Cinéma français : haro sur les héros ?

Par

Publié le

4 janvier 2023

Partage

Comme chacun sait, le cinéma français a des problèmes. Le moindre d’entre eux n’est pas sa stérilité presque totale en termes de films héroïques, qui mettent en scène les grandes figures de l’histoire ou de la littérature française. Comment expliquer l’écart abyssal entre la richesse de notre histoire et la maigreur de la production cinématographique nationale à son sujet ? Notre pays n’est-il plus capable de s’emparer de sa mythologie par son art ?

Il faut commencer par circonscrire le problème. Jusqu’à la fin des années 1970, le cinéma français ose parler de son histoire, du mythique Napoléon d’Abel Gance (1927) à la 317e section de Schoendoerffer (1965) sur la guerre d’Indochine, en passant par Nuit et Brouillard en 1956. Un premier tournant arrive avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand selon Abdel Raouf Dafri, scénariste et réalisateur, ayant notamment écrit la trame d’Un prophète et de la série Braquo. « Ce n’est pas simplement une question de politique, il s’agit aussi d’une nouvelle mentalité qui s’impose. Maintenant, le héros blanc, le mec qui s’affirme, c’est mort, on va le mettre de côté ». Exeunt donc les figures masculines charismatiques qui jouaient facilement de la gâchette, les Delon, Gabin et Ventura. « Il y a eu une tentative, réussie, de ringardiser ces acteurs-là. Ils n’ont plus trouvé leur place ».

« Ce n’est pas simplement une question de politique, il s’agit aussi d’une nouvelle mentalité qui s’impose. Maintenant, le héros blanc, le mec qui s’affirme, c’est mort, on va le mettre de côté »

Abdel Raouf Dafri

Le résultat ? « On entre dans une forme de neurasthénie, de cinéma Doliprane, où on passe son temps à palabrer sans jamais prendre de décision. À la fin du premier mandat de Mitterrand, le cinéma français c’est de la merde », conclut un Dafri sans pitié. Seulement, le cinéma français n’est pas le seul à avoir connu des périodes de flottement, de manque de confiance. Après tout, dans la décennie précédente, un Hollywood traumatisé par la guerre du Vietnam et usé par l’héroïsme façon John Wayne « fabrique à la pelle des blancs dépressifs » Le cas français doit donc être relativisé. Nous ne sommes pas maudits. Ce qui est étonnant, c’est que nous ne soyons jamais sortis de la morosité des années 80, là où précisément l’ère Reagan marque le retour en force du héros patriote et viril outre-Atlantique, avec les excès que l’on sait – une pensée à Ivan Drago.

Lire aussi : Éditorial d’Arthur de Watrigant : Une année virile

Le problème pour la France est qu’à force de ne pas parler de son histoire, les autres, c’est- à-dire les Anglo-saxons, le font à sa place, avec leurs biais évidents. « Ridley Scott a été plus que limite avec nos Templiers dans son Kingdom of Heaven », donne en exemple Franck Mancuso, scénariste et réalisateur de films policiers. Quitte parfois à retourner complètement l’histoire, ajoute Dimitri Casali, essayiste spécialisé dans la vulgarisation historique et auteur d’une Histoire de France racontée par le cinéma il y a une dizaine d’années. Il cite Master and the Commander, le film de 2003 avec Russel Crowe, qui narre le duel aux quatre coins du Pacifique entre un navire de la Royal Navy et de la Royale lors des guerres napoléoniennes, et où les Français ont évidemment le vilain rôle. Ce film est tiré d’un roman lui-même tiré d’une histoire vraie « où il s’est passé exactement le contraire que dans le film, où les Français l’ont emporté ! » s’étrangle Casali. Les pertes en matière de softpower sont inqualifiables, alors que « les Américains, les Chinois et les Russes investissent un argent fou dans ce domaine, fondé sur le cinéma avant tout », regrette-t-il. En plus de ces problématiques de compétition internationale, cette timidité face à notre histoire est un drame sur le plan intérieur puisqu’un pays qui ne met en plus en scène ses mythes perd le fil de sa propre histoire. Et c’est précisément dans le rapport brisé à l’histoire de notre population en général et du milieu du cinéma en particulier qu’il faut chercher la première explication à notre carence héroïque à l’écran.

Deux caractéristiques majeures se dégagent concernant le rapport des soi-disant élites culturelles françaises à leur histoire : l’ignorance et la honte. L’ignorance, sans surprise, vient de loin, des salles de classe. Graduellement, depuis au moins la fin des années 70, les programmes scolaires ont abandonné le roman national façon Troisième République qui façonnait un imaginaire peuplé de figures héroïsées, de Charlemagne à Napoléon en passant par Jeanne d’Arc et tous les autres. En fin de course, on aboutit à des élites ignorantes. Abdel Raouf Dafri ne donne pas dans l’euphémisme pour décrire le niveau de culture de ses petits camarades du monde du cinéma : « La plupart sont des illettrés, des abrutis ».

« On a tellement rabâché à des générations de gamins que le soldat était un méchant qu’il ne faut pas s’étonner que le personnage du guerrier soit aujourd’hui tourné en dérision par des petits révisionnistes »

Franck Mancuso

Le peu de savoir historique de ces individus semble être tissé de repentance, de honte de leur pays. Encore une fois, la faute à l’école. Franck Mancuso lui non plus n’y va pas de main morte : « On a tellement rabâché à des générations de gamins et d’étudiants que la guerre c’était mal et que le soldat était qu’il ne faut pas s’étonner que le personnage du guerrier soit aujourd’hui tourné en dérision par des petits révisionnistes nostalgiques de la convocation des états- généraux du cinéma en Mai 68 ». Sur cette culture historique biaisée issue de l’école se développe ensuite une idéologie de haine de soi.

Le résultat ? Quand des films historiques sont réalisés, ils mettent en scène soit des minorités, comme Indigènes en 2006 sur les tirailleurs marocains pendant la Seconde Guerre mondiale, soit des épisodes honteux comme La Rafle en 2010 qui réunit alors des étoiles montantes du cinéma français (Gad Elmaleh, Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos) pour deux heures de vomi sur la France à propos du Vel d’hiv, soit un antimilitarisme bon ton comme dans l’émouvant mais néanmoins exaspérant Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou. Aucun grand spectacle, aucun héroïsme.

Si notre cinéma n’ose pas faire ce saut dans l’aventure, c’est toutefois aussi pour des raisons qui ont moins trait à l’état général de la société, et qui lui sont bien particulières. Globalement, le septième art français est un petit milieu clos, médiocre et pusillanime, ce qui explique nombre de ses incapacités. Car même par pur cynisme, simplement parce qu’ils marchent, des films ambitieux mettant en scène des figures héroïques pourraient être produits.

« Il n’y a pas de scénaristes avec un mental d’auteurs en France. Il y a juste des techniciens aux ordres des décideurs »

Abdel Raouf Dafri

Sauf que les compétences ne suivent pas : « Il n’y a pas de scénaristes avec un mental d’auteurs en France. Il y a juste des techniciens aux ordres des décideurs. Et qu’est-ce qu’un scénariste-auteur, si ce n’est quelqu’un qui défend un point de vue ? » s’insurge Abdel Raouf Dafri, qui explique que pour faire des films dignes d’intérêt sur nos grandes figures historiques, il faudrait des acteurs capables de les mettre en scène dans des récits riches qui révèleraient leur complexité, leurs nuances, et que ces auteurs manquent à l’appel. Il rappelle aussi que dans les grandes productions hollywoodiennes, il est d’usage de consacrer au moins 10% du budget d’un film à son scénario.

Même dans les domaines où notre cinéma possède des talents, comme pour les acteurs, il s’empêche de les révéler. La faute au copinage. « Ils réfléchissent comme ça : “Tiens, toi, tu fais partie de ma bande, tu seras dans mon film” ». Et au conformisme social et idéologique : « On n’aime pas les fortes personnalités, on veut des gens qui passent bien sur le plateau de Quotidien. » Les résultats sont parfois parfaitement absurdes. « Quand j’ai présenté pour la première fois avec mon producteur le scénario d’Un prophète à un gros décideur du cinéma français, il nous a dit qu’il adorait. Il était prêt à financer le film sur la base de Jean Reno dans le rôle de César, le caïd corse, et Jamel Debouzze dans le rôle de Malick. Jamel Debouzze ! Dans ce rôle-là. On rêve ! » Ce manque d’imagination, cette préférence pour le connu, quelque médiocre qu’il soit, semble gangrener tous les aspects de notre septième art. « Le cinéma français, c’est surtout des gens qui ne veulent pas se fatiguer la tête. Il y a zéro prise de risque », poursuit Dafri. Toujours les mêmes comédies plus ou moins romantiques, plus ou moins parisiennes, plus ou moins bien pensantes, avec plus ou moins les mêmes acteurs.

Lire aussi : Black Panther, Wakanda Forever : une arme de désinformation massive contre la France ?

Et à la fin « la majorité des films français sont chiants », conclut sèchement Franck Mancuso. Comment produire des films héroïques, par nature ambitieux, dans ce contexte ? Comment faire raconter l’héroïsme par des gens qui n’ont eux-mêmes aucun idéal, et « même pas l’idéal cinéma, c’est-à-dire d’offrir un spectacle », précise Dafri ? La majorité du cinéma français semble répéter ad nauseam les mêmes recettes pour vivoter, ayant perdu de vue l’intérêt de son art, qui sait mieux que tous les autres « faire rêver, être plus fort que la vie, plus beau, plus grand », explique avec regret Mancuso.

On pourrait cela dit penser que toutes ces accusations sont belles, mais que face à l’armada hollywoodienne, le cinéma français manque tout simplement de budget pour les films d’action, les grandes fresques historiques. Il est vrai que, toutes choses égales par ailleurs, un film d’époque coûte à peu près deux fois plus cher qu’un film contemporain, à cause des costumes et des décors notamment. Cependant, par éclair, d’ambitieux longs-métrages français (Le Chant du loup, Bac nord) ont prouvé que, même sans les tas d’or de Californie, on pouvait produire d’excellents films d’action, qui rencontrent d’ailleurs presque sans faillir le succès en salle. Il est vrai que de tels projets ont souvent du mal à trouver des financements en France, mais principalement pour des raisons idéologiques. Dans notre pays, pour faire un film, « il faut avoir les aides du CNC [Centre national du cinéma] et le financement des chaînes télés, donc ne froisser personne. Être politiquement correct, prôner la diversité sexuelle et raciale heureuse à tout va », explique Mancuso. Ainsi, des institutions exercent un contrôle idéologique sur la production française via leur poids financier et rendent bien plus difficile l’aboutissement d’éventuels projets ambitieux, condamnés à rester des étoiles filantes produites en trop petit nombre pour porter une industrie. Le cinéma français paraît destiné à s’enfoncer toujours plus dans la médiocrité.

« Pour faire un film, il faut avoir les aides du CNC et le financement des chaînes télés, donc ne froisser personne. Être politiquement correct, prôner la diversité sexuelle et raciale heureuse à tout va »

Franck Mancuso

Peut-être jusqu’à en toucher le fond. La rentrée cinéma de septembre 2022 a été la pire en recettes depuis 1980 pour les films français. La faute à une production désolante, et aussi à la concurrence des plateformes vidéos. « Pendant le confinement, les gens ont découvert qu’ils avaient un vidéoclub à la maison qui s’appelle Netflix. Ils ont commencé à regarder et se sont dit « Tiens, c’est cool ! Putain mais il y a autre chose que des comédies françaises en plus ! » » ne plaisante qu’à moitié Abdel Raouf Dafri. Par simple instinct de survie, notre industrie cinématographique devra peut-être se réveiller. Et puis il y a aussi l’histoire, la vraie, qui refait surface avec la guerre en Ukraine. Ça, selon Dimitri Casali, c’est de nature, en démontrant sa nécessité, à faire réévaluer positivement la chose militaire, historique, nationale. Bref, à faire évoluer les mentalités. Or tout part des mentalités. N’éteignons donc pas si vite la patrie de Méliès, Guitry, Sautet, Schoendoerffer et toute la bande, n’éteignons pas la patrie par qui, sur un quai de La Ciotat, surgirent les Lumières.

Rappeneau : l’exception

Le nom de Jean-Paul Rappeneau n’évoque pas grand-chose pour le grand public. Et pourtant, ce cinéaste né en 1932 et toujours vivant a laissé au moins un film qui a marqué la conscience collective : le magnifique Cyrano de Bergerac de 1990 avec Gérard Depardieu. C’est en fait toute la carrière de Rappeneau, lancé dans les années 60 comme assistant-réalisateur et scénariste auprès de Louis Malle, qui ne lâche pas d’un pouce l’histoire et la littérature française. Son premier long-métrage en 1966, La Vie de château, se déroule en Normandie quelques semaines avant le Débarquement et met en scène une jeune bourgeoise en manque d’aventure tiraillée entre un résistant et un officier allemand. Il rencontre un premier succès avec son deuxième film en 1972, Les Mariés de l’an II, avec Belmondo et Marlène Jobert, l’histoire d’un amour impossible qui traverse les fracas révolutionnaires, et n’est pas sans rappeler Caroline chérie. Rappeneau adaptera aussi Un hussard sur le toit avec Juliette Binoche en 1995, et fera de nouveau de la Seconde Guerre mondiale le cadre d’un de ses longs-métrages avec Bon Voyage (Adjani, Depardieu) en 2003. Un exemple rare de réalisateur parfaitement intégré à l’establishment et pourtant obsédé par l’héroïsme à la française.

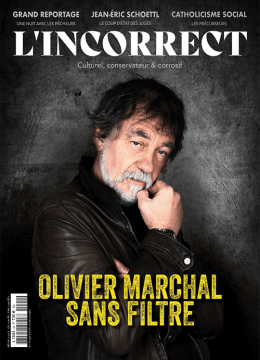

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter