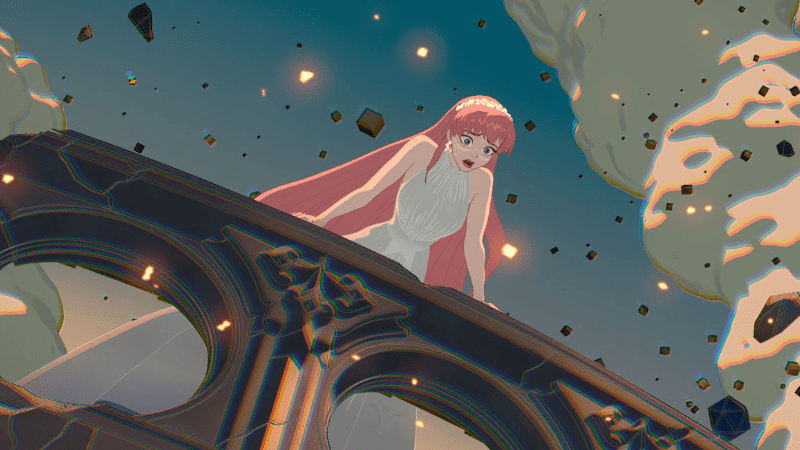

Mamoru Hosoda nous avait déjà offert un émouvant voyage initiatique à mi-chemin entre le réel et le fantastique avec Les Enfants loups, sorti en France en 2012. Il revient dans l’hexagone avec une réinterprétation surprenante du conte français La Belle et la Bête. Visuellement, c’est sublime : on passe des paysages de la campagne nippone, dont les dessins n’ont rien à envier aux meilleurs Miyazaki, au métavers « U ». L’effet est bluffant, proche de l’immersion totale. Le film est taillé pour être vu sur grand écran, et certaines scènes mériteraient même d’être projetées à la Géode.

Le synopsis commence avec tous les clichés de la japanimation : Suzu, une lycéenne timide et très complexée, a sombré dans une forme d’autisme à la mort de sa mère une dizaine d’années auparavant. Elle aimerait chanter mais ne peut pas ; elle finit, presque à contre-cœur, par s’inscrire sur « U », un métavers totalement immersif où vous ne pouvez avoir qu’un seul et unique avatar, un « AE », choisi par les « cinq voix » de U, non pas en fonction de ce que vous souhaitez être, mais en fonction de votre être profond. Votre AE est secret. Ainsi, Suzu qui n’est pas assez jolie selon les critères de beauté nippons, se transforme en sorte de muse version manga, dotée d’une voix sublime : Belle. Dans la « peau » de son AE, elle va découvrir le succès dans cet autre monde, et va rencontrer la Bête : un autre utilisateur de U dénommé Dragon, monstrueux, ultra-violent et pourchassé par des justiciers auto-proclamés. [...]

La suite est réservée aux abonnés. Déjà abonné ?

Se connecter