Bébel, le bonheur d’être Français

Par

Publié le

7 septembre 2021

Partage

Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933 à Neuilly, est le fils d’un sculpteur de renom et d’une artiste peintre. L’art coule dans ses veines, mais s’il débute sur des planches face au public à l’adolescence, ce n’est pas au théâtre mais sur un ring : « Moi, j’aime la boxe parce qu’elle me faisait rêver adolescent », expliquera-t-il. Nous sommes le 21 septembre 1948, et malgré l’heure tardive, près d’une heure du matin, la France se tient éveillée. Comme des millions de Français, la famille Belmondo est réunie autour d’un transistor d’où résonnent les voix de Pierre Crenesse et de Georges Carpentier. L’appartement familial se situe rue Victor Considérant (Paris 14) et le jeune Belmondo ne sait pas encore qu’à quelques encablures de là, dans la rue Campagne Première, Jean-Luc Godard l’immortalisera une première fois douze ans plus tard. Mais ce soir de fin d’été, le cinéma ne l’intéresse guère, son rêve s’appelle Marcel Cerdan. Le boxeur français combat pour le titre de champion du monde des poids moyens face à l’Américain Tony Zale à Jersey City, combat qu’il remportera après onze rounds épiques. Le lendemain matin, Jean-Paul Belmondo pousse les portes de l’Avia Club « pour ne plus jamais quitter ce sport, pour faire rêver, comme Cerdan ! » Neuf petits combats professionnels, et il quitte la boxe pour le théâtre expliquant : « Je n’avais pas son talent [Marcel Cerdan]. Mais je n’ai pas perdu mon temps, je me suis construit. Ce sport a enchanté ma vie ». De Cerdan il retiendra un rêve à offrir, du « noble art » une gestuelle inimitable et un nez cassé qu’empruntera Jean Giraud pour dessiner son Blueberry mais surtout une persévérance à toute épreuve. Et il lui en faut.

« Avec la tête qu’il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras, car cela ne serait pas crédible »

Pierre Dux à propos du jeune Belmondo

S’il pousse les portes du Conservatoire dès 1950, le jury les referme très vite. Sa trogne et son allure ne collent pas au classicisme en vigueur. Ce n’est que partie remise, le jeune Belmondo retente sa chance. Nouvel échec : « Mon garçon, tu n’es pas fait pour ce métier. On ne peut rien pour toi », lui enverra-t-on dans le menton. Une sentence au goût de KO : Belmondo titube mais ne tombe pas. La troisième sera la bonne. Il y restera quatre ans, sans réussir à convaincre ses professeurs : « Avec la tête qu’il a, il ne pourrait jamais prendre une femme dans ses bras, car cela ne serait pas crédible », dira même Pierre Dux. Qu’importe. À défaut de séduire les « grands maitres », Jean-Paul Belmondo enthousiasme ses copains qu’il ne quittera plus : Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Claude Rich ou Bruno Cremer. Et lorsqu’en 1956, il se fait humilier publiquement lors du concours de sortie, ces derniers montent sur scène pour le porter en triomphe et le jeune Belmondo plein de panache quitte la scène en adressant un bras d’honneur au jury. Le théâtre ne le réclame pas, ça sera donc le cinéma pour faire ses gammes et toucher quelques francs. Manque de chance, son premier film – Les Copains du dimanche – tourné la même année ne sortira que dix ans plus tard, faute de distributeur. Si Bébel croit à sa bonne étoile, la garce se révèle bien discrète. En 1958, il croise pour la première fois Alain Delon dans Sois belle et tais-toi de Marc Allégret, un petit rôle mais un premier vrai film. Deux ans plus tard, le grand Marcel Carné le pressent pour son personnage principal dans Les Tricheurs. Encore raté : Laurent Terzieff, lui soufflera le rôle, mais il partagera néanmoins l’affiche.

La même année, Marc Allegret le rappelle pour un second rôle aux côtés de Bourvil et de Danielle Darrieux dans Un drôle de dimanche. Jean-Luc Godard, alors critique aux Cahiers du cinéma, détruit le film de sa plume acérée mais encense le jeune comédien : « C’est le Michel Simon et le Jules Berry de demain, mais encore faudrait-il utiliser ce génial acteur autrement et ailleurs ». Son jeu atypique qui faisait fuir les metteurs en scène de théâtre trouve enfin un admirateur. Le Suisse qui ambitionne de faire exploser les codes du cinéma français renifle le bon coup : « J’ai cherché le sujet pendant tout le tournage, finalement je me suis intéressé à Belmondo. Je l’ai vu comme une espèce de bloc qu’il fallait filmer pour savoir ce qu’il y avait derrière », expliquera-t-il. À bout de souffle sort en mars 1960 et la France découvre Godard, Belmondo et Jean Seberg. Des faux raccords partout, des notes de jazz, un plan séquence hallucinant dans un appartement rue Campagne-Première et une trame de polar qui se termine en drame amoureux : Jean-Luc Godard invente une grammaire, Seberg nous donne envie d’apprendre l’anglais, Belmondo bouffe l’écran et insulte le spectateur : « Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la ville… allez vous faire foutre ! » La même année, il partage l’affiche avec Lino Ventura dans le premier film de Claude Sautet Classe tous risques et prouve que le classique lui sied aussi bien que la Nouvelle Vague. Sa carrière est lancée et la décennie va se révéler sublime. L’immense Vittorio De Sica (Le Voleur de bicyclette) le met en scène avec Sophia Loren dans La Ciociara, Jean-Pierre Melville n’imagine personne d’autre pour interpréter le prêtre Léon Morin dans l’adaptation du roman de Béatrix Beck – il lui dira même : « Je veux photographier ton âme » – et puis en 1961 Henri Verneuil l’appelle.

Lire aussi : La France truquée de Bruno Dumont

Le réalisateur de La Vache et le prisonnier lui propose le rôle de Gabriel Fouquet dans une adaptation de Blondin : Un Singe en hiver. Belmondo connaît l’écrivain, ils partagent le même bistro, et sait donc à quoi s’attendre. Mais l’enjeu est ailleurs. C’est la première fois qu’il partage l’affiche avec une star, qui plus est son idole de jeunesse, Jean Gabin. Il faut exister à côté du Normand qui n’est guère impressionné par La Nouvelle Vague : « Qu’est-ce qu’ils croient, ces petits morveux de la Nouvelle Vague ? Que je suis fini et plus capable de m’intéresser à un genre de cinéma différent de celui que je fais ? D’abord, en quoi il est nouveau leur cinéma ? Leurs films racontent une histoire, non ? Moi, je suis pour les histoires, alors ! La Nouvelle Vague, je sais ce que c’est. Avant la guerre, c’était moi », dira-t-il. Ambiance. Si les premiers jours de tournages sont glacés, leur passion commune pour la boxe va vite réchauffer le plateau et Gabin ajoutera même la mythique réplique qui n’était pas prévue au scénario : « Viens je t’embrasse, t’es mes 20 ans ». Le film est un feu d’artifice d’émotions et si Gabriel Fouquet ne triomphera peut-être jamais à Madrid, Jean-Paul Belmondo, lui, passe son alternative à Villerville avec Gabin comme parrain. La route s’annonce toute tracée et auréolée de lauriers. Il tourne plus de trente films, sautant d’un costume à l’autre avec l’habileté d’un danseur de ballet, imposant sa gouaille et sa fausse désinvolture à la France entière et même un peu plus. Bandit magnifique dans Cartouche (1962), réincarnation de Tintin dans L’Homme de Rio (1964), indic dans le Doulos (1962), impuissant soldat dans Week-end à Zuydcoote (1964), sublime héros en quête de (faux) absolu dans Pierrot Le Fou (1965) ou drôlissime voyou dans Tendre Voyou (1969), sans oublier son inoubliable duo avec Bourvil dans Le Cerveau (1969) : Belmondo multiplie les rôles et les cinéastes, alterne film d’auteur et cinéma populaire avec la même aisance. Une star est née.

En 1970, Jacques Deray réunit Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, les deux nouvelles icônes françaises sur une même affiche : Borsalino. Le résultat est lapidaire, Delon n’existe pas malgré son nom écrit deux fois sur l’affiche (comme acteur et comme producteur). Belmondo bouffe l’écran comme si la caméra était aimantée. On ne va plus voir un film avec Belmondo mais « voir un Belmondo ». Il devient le héros populaire, au grand dam des critiques. Peu importe, il n’a pas oublié que lui aussi, enfant, il avait besoin de rêves pour grandir. Alors il court après Marlène Jobert en pleine Révolution française dans Les Mariés de l’an II (1971),devient l’escroc romantique dans L’Incorrigible (1975), se retrouve par hasard au cœur d’une affaire d’État dans Le Guignolo (1980), incarne Bob Saint-Clar et son créateur raté dans le génial Le Magnifique (1973), ne transige sur rien dans Flic ou Voyou (1979), revient se venger dans Le Professionnel (1981) et sauve un petit garçon juif des griffes de la Gestapo dans L’As des As (1982). Le public suit, la presse boude (le succès est toujours douteux) mais Bébel ne triche pas, même pour ses cascades. « Je n’ai jamais travaillé sans filet, tout au contraire, chacun de mes films a été réalisé avec le plus grand soin et avec une préparation minutieuse. Je crois pouvoir dire que j’ai toujours agi ainsi de mon premier à mon dernier film ».. En 1988, il reçoit un César (le seul) pour sa délicate composition dans Itinéraire d’un enfant gâté mais n’ira pas le chercher. « Je pense que le public est le seul jury qui puisse nous accorder des distinctions, car nous n’existons que par lui et que pour lui et je me suis toujours efforcé de recueillir ses suffrages ».

Un héros insolent qui se bat à un contre cent, le verbe haut et le panache comme manteau, ça ne pouvait être que lui. Aujourd’hui le rideau est tombé et Bébel s’en est allé, emportant avec lui un bout de l’âme française

Le théâtre qui lui avait fermé ses portes à ses débuts les lui rouvre en 1987 par l’intermédiaire de Robert Hossein. D’abord dans Kean de Sartre puis surtout dans Cyrano l’année suivante, un beau pied de nez à ceux qui, trente ans plus tôt, lui promettaient un rôle de balayeur de salle. Le rôle que tout comédien rêve de jouer, Belmondo l’incarne 278 fois et s’offre même une tournée internationale. De quel plus bel ambassadeur la France pouvait-elle rêver ? Un héros insolent qui se bat à un contre cent, le verbe haut et le panache comme manteau, ça ne pouvait être que lui. Aujourd’hui le rideau est tombé et Bébel s’en est allé, emportant avec lui un bout de l’âme française. C’était le héros qu’on voulait être, le père qu’on s’imaginait devenir et l’homme qu’on rêvait d’épouser. On était fier lorsqu’il embrassait Sophia Loren et Claudia Cardinale, on riait quand il jetait Mein Kampf à terre devant la Gestapo, on pleurait avec lui sur une plage de Normandie. Belmondo c’était le bonheur d’être Français. Adieu, Bébel.

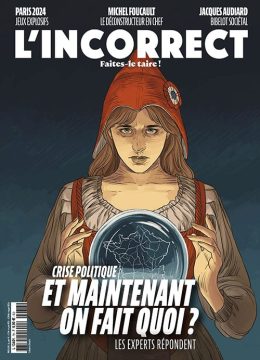

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter