Olivier Maulin, le retour du roi

Par

Publié le

15 novembre 2022

Partage

C’est votre premier roman depuis six ans, alors que vous publiiez autrefois très régulièrement. Pourquoi une si longue pause ?

Entretemps, ma vie a un peu changé parce que j’ai été embauché chez Valeurs Actuelles, ce qui a fait évoluer mon organisation. J’en ai profité pour faire une pause. Écrire un roman est mentalement fatigant, on trimballe une pierre durant un long moment, je voulais profiter de ma disponibilité intellectuelle et la réserver aux articles, faire de la critique à plein temps. L’envie de faire un roman est revenue petit à petit, et l’idée de ce bouquin a mûri de manière assez lente, je l’ai écrit en deux ans et demi, principalement la nuit, pendant mes insomnies.

Votre introduction est une vraie satire du salon du livre de province, genre d’événements où vous avez vous-même été beaucoup invité en tant qu’auteur…

Quand j’ai commencé à publier, vers 2006, j’étais invité à beaucoup de salons, en effet. Au début ça me faisait rire, mais très vite, j’ai compris que c’étaient des lieux assez frelatés. Depuis que je suis à VA, je ne suis plus invité nulle part, ce dont mon attachée de presse de l’époque, chez Denoël, m’avait averti. Alors, il n’y a aucune vengeance de ma part, mais sachant que je n’y retournerai plus, j’en ai profité pour dire un peu ce que je pensais de ces salons. Ça m’a aussi permis de faire un chapitre pour éloigner les emmerdeurs !

Vous vouliez créer un « safe space » réac ?

Oui ! On vit à une époque où les gens viennent tout le temps vous emmerder, alors je préfère annoncer d’emblée la couleur. Ensuite, je voulais m’amuser avec les salons où l’on prétend promouvoir la littérature alors que c’est bidon de A à Z. C’est souvent organisé par des gens de gauche anticapitalistes qui fustigent la littérature-spectacle mais qui reproduisent la même chose : à la fin, ils veulent quand même inviter des stars dont tout le monde sait qu’ils écrivent des livres de merde pour réussir à faire du chiffre.

« Alors je préfère dire au lecteur de Télérama de passer son chemin. Il a plein de trucs à lire : le dernier prix Nobel, Despentes… »

Olivier Maulin

Vous déclarez écrire contre le lecteur de Télérama…

En réalité, je n’ai rien contre le lecteur de Télérama, simplement, j’ai pris ça comme un symbole. Je fais un premier chapitre volontairement ordurier pour dire à certaines personnes que ce n’est pas la peine de venir ! Ce n’est pas un geste très commercial… Mais je crois de plus en plus, vu l’état de la France aujourd’hui, qu’on n’a quasiment plus de « commun » avec certaines personnes. Moi j’évolue dans un univers que beaucoup de gens partagent, d’autres, non seulement ne le partagent pas, mais il les fait hurler. Alors je préfère dire au lecteur de Télérama de passer son chemin. Il a plein de trucs à lire : le dernier prix Nobel, Despentes… Ce n’est pas la peine qu’il vienne me lire, moi.

Ce roman me semble aussi plus populiste et sécessionniste que jamais. Est-ce dû à l’impact des Gilets jaunes ?

Mon roman se fait juste écho de l’évolution du monde. Aujourd’hui, on voit bien que dans les « quartiers », comme on dit pudiquement, quand vous êtes blanc, même de gauche, on ne veut plus de vous ! Ça commence à se voir et plus personne ne peut véritablement le nier. On commence à voir s’instaurer des apartheids volontaires. Je voulais prendre cette sécession de vitesse : on va se dégager tout seul. Le paradoxe de ce livre, c’est que si le ton est plutôt drôle et joyeux, son fond est très pessimiste. Les Gilets jaunes, en dehors de toute récupération et de ce que c’est devenu par la suite, représentaient une réaction que je considérais comme totalement légitime, vu la manière dont ce peuple est traité. Je ne vois pas comment ça ne pouvait pas se terminer sans jacquerie. Et malgré cette jacquerie, tout continue aujourd’hui exactement comme avant.

D’où vous vient cette tendresse particulière pour les idiots ?

Tout le paradoxe de mes personnages, c’est qu’ils sont cons, mais qu’à un moment donné, on se rend compte que le monde moderne est encore plus con qu’eux ! Il y a aussi un jeu, c’est que ça m’amuse de mettre en scène des innocents, et ça permet de dire des choses sur ce monde, en partant de ceux qui y sont inadaptés.

Lire aussi : Louis-Ferdinand Céline : le chef-d’œuvre inconnu

Avez-vous cédé à la vogue féministe à votre manière, en faisant d’une jeune femme l’héroïne, et même l’élue, de cette histoire ?

Peut-être ! Après, ce personnage-là n’est pas spécifiquement un personnage féministe. Au début, c’est une petite serveuse capturée par des ours vosgiens, et finalement, c’est l’élue. Un miracle le prouve. Mais que ce soit la serveuse de bar sexy ou la protectrice, ce sont deux figures qui ne plairont pas aux féministes. En plus, elle est très réac. J’ai voulu jouer sur le cliché alsacien qui n’est pas tant que ça un cliché, d’ailleurs, et plus je vieillis, plus je le remarque : ça marche en Alsace, parce que les gens sont carrés, réglos, qu’ils aiment l’ordre. Et elle, elle aime l’ordre. Dans sa ferme, elle veut de l’ordre, elle veut que tout soit beau et propre, mais elle dit aussi qu’une ferme sans vaches : c’est le désordre. Elle veut que les choses soient à leur place, ce qui est une réponse au désordre institutionnalisé d’aujourd’hui, avec ces gens qui veulent tout déconstruire.

Vous imaginez aussi une espèce de confrérie païenne : les « francs-bûcherons ».

Oui, ils se droguent et se transforment en loups. Ce genre de confréries a existé dans l’antiquité, Tacite en parle. Les Romains étaient terriblement effrayés par ces sauvages drogués et enduits de suie qui les attaquaient nus en hurlant. J’ai donc imaginé qu’une de ces confréries aurait perduré en se retirant loin dans la forêt. Je me suis aussi fondé sur la franc-maçonnerie, qui, à l’origine, est opératoire : ce sont des types qui construisent des cathédrales et s’échangent des informations professionnelles. C’est bien plus tard que ça deviendra spéculatif. Je me suis donc imaginé que des bûcherons se transmettaient quant à eux des secrets de la nature. Mais comme je ne voulais pas que ce soit trop païen et déconnecté, j’ai fait intervenir Jésus !

Oui, pour la première fois, le Christ apparaît dans l’un de vos romans et c’est l’occasion pour vous de proposer votre propre vision spirituelle.

Évidemment, le discours de mon Christ reste assez farcesque, il ne faut pas le considérer du point de vue des Évangiles, mais il y avait une nécessité pour moi de clarifier ma position sur ces questions là. J’ai beaucoup de camarades païens, même si je n’ai jamais été vraiment païen quant à moi, mais j’ai un désaccord avec eux qui s’est accentué avec le temps, qui est qu’en dépit de toute la sympathie que je peux éprouver pour le paganisme passé, je sais qu’il est mort. En réalité, il ne survit qu’à travers l’histoire du catholicisme, et par exemple dans le catholicisme breton, où, à un moment donné, ont cohabité le Christ et les fées. Je me rends compte, en vieillissant, que le catholicisme est indépassable, mais j’ai du mal avec la hiérarchie catholique actuelle : nos bergers sont aujourd’hui souvent effrayants.

« Ce personnage-là n’est pas spécifiquement un personnage féministe. Au début, c’est une petite serveuse capturée par des ours vosgiens, et finalement, c’est l’élue »

Olivier Maulin

Alors je règle quelques comptes. Je fais dire à la fin à mon personnage Babou à l’adresse d’un curé : « Ton christianisme a cinquante ans, le nôtre en a deux mille ! » Après, je ne suis pas protestant, je suis conscient que c’est Rome et sa hiérarchie qui ont permis au dogme de traverser les siècles. Le jour où j’ai pris conscience que j’étais vraiment chrétien, c’est quand j’ai compris cet amour que je portais aux faibles et aux innocents, parce que les païens, comme les musulmans, ne jurent que par la force. On a du mal à mesurer la révolution incroyable qu’a pu représenter, dans la Rome antique, le fait de louer des faibles !

Comment combinez-vous cela avec votre affection pour le paganisme ?

Il y a eu un beau paganisme, je parle en termes historiques. C’est pour ça que pour moi, le XIIe et le XIIIe siècles sont un climax dans notre civilisation, parce qu’on a un christianisme déjà bien établi dans les élites qui tempère les mœurs et fait de belles choses, mais on a encore une espèce de vitalité païenne. Aujourd’hui, certains curés renoncent à tout. Il y a de très belles pages de Patrick Buisson sur tous ces petits rituels de bénédictions quotidiennes, de bénédiction des foins… C’est cette culture qui permettait au peuple de tenir. La connerie de Vatican II, ça a été de vouloir éradiquer tout ça avec l’idée de faire un christianisme plus pur, moins culturel, moins identitaire, et en fait, simplement: les gens ne sont plus allés à l’église ! Je suis affreusement nostalgique des processions et du décorum qui faisait qu’on vivait dans un pays chrétien. Et cela a duré jusque très récemment, jusque dans les années 50 !

Pensez-vous vraiment, comme votre roman semble le suggérer, que la fin de la France soit inéluctable ?

Je pense qu’aujourd’hui, on ne peut pas ne pas envisager la possibilité de la fin de la France. Les gens que cette idée fait ricaner, dans cinq ans, ne ricaneront peut-être plus. On ne peut pas négliger l’idée que peut-être, dans les prochaines années, des parties du territoire cessent de reconnaître la loi de la République. Il est évident que dans les violences et les « refus d’obtempérer » des populations de ce qu’on appelle les « quartiers », il y a quelque chose de l’ordre du refus de la légitimité des pouvoirs actuels. Ce sont simplement des gens qui ne reconnaissent plus l’ordre français républicain, après qu’on leur a mis dans la tête, par une inversion délirante, que c’était un ordre colonial alors que ce sont eux les colons. Donc peu à peu, la question de la sécession va finir par se poser.

Lire aussi : Simon Liberati : saboter sa vie pour bâtir son œuvre

Contrairement à un grand slogan de droite un peu benêt, je ne crois pas que la France soit éternelle : c’est une construction. Le Rhin comme frontière est le résultat d’une construction politique, qui a été méthodique, juridique, et on peut arriver aujourd’hui, avec les mêmes moyens méthodiques et juridiques, à déconstruire cette France. On arrive comme au bout d’une aventure, et moi, je propose des solutions littéraires, la féodalité et le Klein Stadt impérial qui m’ont toujours parlé. Je suis très patriote français mais parfois mon côté impérial allemand ressort, qui est aussi un aspect de mon identité !

Vous opposez la réalité de ce village des Vosges à un milieu culturel parisien devenu complètement hors-sol…

Le seul avantage de vieillir, c’est que les choses deviennent plus évidentes. Tout le roman oppose d’un côté des gens hors-sol qui sont dans l’abstraction pure, et des gens concrets de l’autre. La « planète », par exemple, c’est trop abstrait. Je veux défendre la terre que je vois de chez moi, de mes yeux, autant contre la pollution des sols que d’immigrés non-désirés. L’échelle fait tout. Olivier Rey a écrit un très beau livre à ce sujet : dès qu’on dépasse une certaine échelle, on tombe dans l’abstraction et dans l’abstraction, les gens prennent des décisions purement rationnelles sans voir qu’il n’y a pas que la raison qui détermine la vie. Babou, mon personnage de Patagone, ne veut pas de luttes abstraites pour les femmes ou pour la planète : elle défend son pré carré. Du reste, je fais un éloge du repli.

« Contrairement à un grand slogan de droite un peu benêt, je ne crois pas que la France soit éternelle : c’est une construction »

Olivier Maulin

Longtemps, les écrivains avaient un « orient » où ils se projetaient. N’est-ce pas votre Alsace natale, paradoxalement, qui est devenue votre orient littéraire ?

Oui, pour moi qui suis devenu très parisien dans ma vie quotidienne, l’Alsace est de plus en plus un fantasme, même si j’y ai encore des attaches très vives ! On revient à cette question d’échelle : c’est pour moi la possibilité d’aimer un pays de manière beaucoup plus charnelle. La première fois que je suis monté dans le petit chalet que nous avons dans les Vosges, c’était le 1er août 1969, et j’avais dix-sept jours. Cela fait cinquante ans que je m’y rends et ce qui me fascine, ce qui m’émeut, c’est que les paysages n’ont pas bougé. Cette permanence m’apaise.

En tant que roi de Montmartre, quel message souhaitez-vous faire passer aux Français de 2022 ?

Prenez vos fourches, les gars !

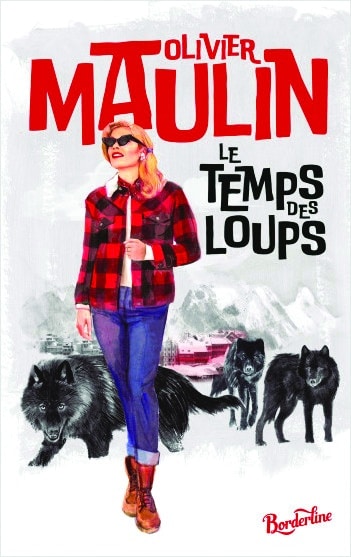

À l’occasion du salon du livre d’Épinal, les trois frères Grosdidiers décident de kidnapper Samantha Sun-Lopez, la vedette américaine qui doit y dédicacer ses livres, mais ces pieds nickelés de l’enlèvement se trompent de proie et ramènent sur leur banquette arrière une jeune serveuse Alsacienne qui va bouleverser leur vie et celle du village. Aussi sexy qu’impétueuse, la jeune femme prend bientôt la tête de leur ferme à l’abandon, bien décidée à la ressusciter et, d’une péripétie à l’autre, la voilà qui restaure peu à peu tous les ordres. En écrivain mûr et en pleine possession de ses moyens, Olivier Maulin récapitule les différents thèmes de son œuvre : association de débiles et d’illuminés, réaction frondeuse, satire permanente, dialogues caustiques, et puis de l’ivresse, du réenchantement et un retour aux harmonies divines par-delà l’orgie mystique, mais il le fait en exploitant également tous ses registres : farce, polar, pamphlet, légende, avec une position nouvelle et souveraine de conteur décomplexé, et dans une version radicalisée et accélérée de sa littérature. Cocktail explosif. Cocktail royal. RS

Le Cherche midi, 330 p., 15 €

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter