Culture

Enfer managérial

Dernier travail de Thierry Beinstingel, Fayard, 256 p., 19 €

Le procès Francec Telecom a déjà inspiré plusieurs écrivains, comme Vincent Message (Cora dans la spirale) ou Jean-Paul Honoré (Lieu de justice). Nul n’était mieux placé pour s’en emparer que Beinstingel, qui a précisément choisi le monde du travail comme sujet central de son œuvre. Dernier travail se déroule dans une grande entreprise de télécoms, sous le feu des projecteurs à cause du procès que lui intentent les familles d’employés suicidés. Anonymat des grandes structures, gouvernance par les nombres, jargon managérial infect, Beinstingel rebrasse les thèmes de ses livres en les articulant à de nouveaux personnages, à une nouvelle histoire. C’est à la fois un autre livre et le même qui continue, en creusant la même question : comment le travail tourne-t-il au trou noir qui dévore le travailleur et ses proches, en polluant tous les aspects de la vie, y compris la vie privée. Un beau roman en forme de galerie de portraits qui, malgré la gravité du sujet, parle aussi de réussite et de réconciliation. Bernard Quiriny

Une performance dans la bêtise

Je vais, tu vas, ils vont de Jenny Erpenbeck, Fayard, 352 p., 22 €

Un prof d’université retraité fait l’expérience de l’ennui, des journées vides et du sentiment d’être inutile, voire invisible. Il s’intéresse alors aux migrants africains qui campent sur l’Orianenplatz de Berlin, et se rend compte qu’ils sont un peu comme lui... Je vais tu vas ils vont est un roman d’une sottise pachydermique, dont le propos est parfaitement résumé dans le slogan de la quatrième de couverture : « L’autre, c’est nous ». Les procédés de l’auteure sont si gros qu’on a l’impression d’avoir affaire à une parodie. Un exemple. Le héros discute avec un migrant, lui apprend qu’il y avait jadis une frontière entre les Allemagne. Le sous- entendu est déjà énorme, mais l’auteure fait dire au migrant ceci, qui confère à la scène une sorte de bêtise sublime : « Et ce mur, il était aussi haut que la clôture de Mellila ? » Tout est à l’avenant, si démonstratif que c’en est touchant, si bête qu’on en est ému. Ce roman à thèse est une performance de bêtise humaniste, d’autant plus désarmante qu’il est par ailleurs très bien écrit et construit. Jérôme Malbert

En quête de l’oncle perdu

Turco de Sylvain Chantal, Le Dilettante, 220 p., 18 €

La quête des origines mâtinée d’introspection humoristique, c’est presque devenu un style à part entière, dont les éditions du Dilettante se sont souvent fait la spécialité. On n’échappe donc pas à certains clichés et passages obligatoires – un ton qui bute parfois sur sa propre légèreté à force de vouloir prendre le lecteur pour un pote de cantine, quelques portraits de proches un peu surjoués – pourtant, ce deuxième roman de Sylvain Chantal se lit sans déplaisir et parvient même à nous décrocher de francs sourires. En une centaine de chapitres courts et enlevés qui peuvent presque se lire comme des récits indépendants, l’auteur dépeint une sorte d’odyssée familiale rocambolesque, à la recherche d’un mystérieux arrière-grand-oncle turco-italien qui aurait été le chauffeur d’Haïlé Sélassié. Une quête qui passe par Rome et Beyrouth, et dans laquelle Chantal dézingue les travers du monde moderne avec une séduisante indolence. Marc Obregon [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

En gros, c’est la bourgeoisie telle qu’elle se rêve, sensible, ouverte, prête à partager avec le spectateur – non pas son patrimoine, il ne faut pas exagérer – mais du moins la compassion. Dans son deuxième navet de rentrée, Efira incarne une professeure en lycée technique qui vit mal l’heure qu’indique son horloge biologique.

Juive amoureuse d’un Arabe ayant eu une fille avec une Française (jackpot pour palper les subventions du CNC au nom de la diversité), elle s’interroge sur le bien-fondé d’une grossesse à venir, la faute à un trauma maternel. On voit bien ce que tente Rebecca Zlotowski : une comédie sentimentale à l’américaine qui serait poreuse à la douleur des femmes.

[...]Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Appelez-vous ce livre un roman, un récit, une chronique ?

Je l’appelle un roman puisqu’il s’agit d’une fiction. Et comme la plupart des fictions, elle est inspirée d’une histoire vraie.

Quel a été l’élément déclencheur ?

Quand j’étais petit et rechignais à visiter les anciens, nos parents disaient : « Allez les voir, ils ne seront pas éternels ». Je pensais qu’ils étaient là depuis toujours et qu’il n’y avait aucune raison qu’ils disparaissent. Mais il y a des êtres qui meurent, des lieux qu’on quitte, des maisons qu’on détruit, et nous ne les reverrons jamais plus. L’élément déclencheur est peut-être celui-là.

Aviez-vous en tête des romans, films, chroniques estivales ?

Je n’ai pas choisi le titre, extrait du Métier de vivre, par hasard. Cesare Pavese est un écrivain qui m’habite et ses romans, sa poésie, m’ont inspiré pour l’écriture de ce livre. Pavese est né pendant les grandes vacances, à la campagne dans sa maison de famille, et il s’est tué un dimanche d’août à Turin, dans une chambre d’hôtel, quand il n’y a plus personne en ville. Il est l’écrivain du retour, du souvenir, de l’enfance. D’une certaine nostalgie donc, et je la partage.

Lire aussi : Richard Millet : le survivant

Le roman parle de la famille élargie, du lien ambigu que garde avec elle un jeune homme moderne comme le narrateur. Est-ce une célébration de la famille, refuge qui paraît parfois désuet ?

Je ne pense pas que la famille soit un refuge désuet. Nos sociétés restent organisées autour du modèle de la famille bourgeoise. Il faut se marier, devenir propriétaire, avoir des enfants. Tout le monde réclame son droit à fonder une famille, à promener son enfant dans une poussette. Et comme l’écrivait Pasolini dans Écrits corsaires, c’est au sein de la famille qu’on devient un consommateur. La société de consommation a besoin de la famille et des exigences de la vie familiale pour abattre l’individu. Quand on a des enfants, on est presque obligé de se rendre chez Ikea ou chez Auchan. J’ai eu la chance de grandir dans une famille qui s’aime. C’est assez rare pour être écrit. Je ne célèbre pas la famille avec un grand « F » parce que je sais combien certains la maudissent et en souffrent. Mais j’honore la mienne, où la liberté des uns et des autres est respectée. Enfin, je pense qu’on ne peut pas vivre heureux si l’on ne vit pas en paix avec les siens. Les plus belles histoires, les pires aussi, s’écrivent en famille. Jusqu’au bout je croirai au pardon. [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

« Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c’est la pagaille », s’exclamait le crabe Sébastien dans l’introduction d’une des chansons cultes du dessin animé sorti en 1989. Il ne croyait pas si bien dire. 33 ans plus tard, surfant paresseusement sur la vague de nostalgie qui déferle sur Hollywood, les productions Disney ont décidé d’offrir une adaptation « live-action » de son œuvre de l’époque, c’est-à-dire avec des acteurs en chair et en os.

La blancheur de peau de la petite sirène de 1989 est désormais remplacée par le teint métissé de son successeur, qui apparaît même avec quelques cicatrices sur le haut du visage

Le 10 septembre, un premier aperçu du long-métrage à venir est dévoilé sur YouTube. Après une plongée dans les abysses, on découvre enfin le visage de l’Ariel du XXIe siècle, incarnée par la comédienne noire Halle Bailey, âgée de 22 ans. Si cette dernière arbore certes encore des cheveux roux, les plus observateurs s’étonneront peut être d’y apercevoir des tresses, voire des dreadlocks.…

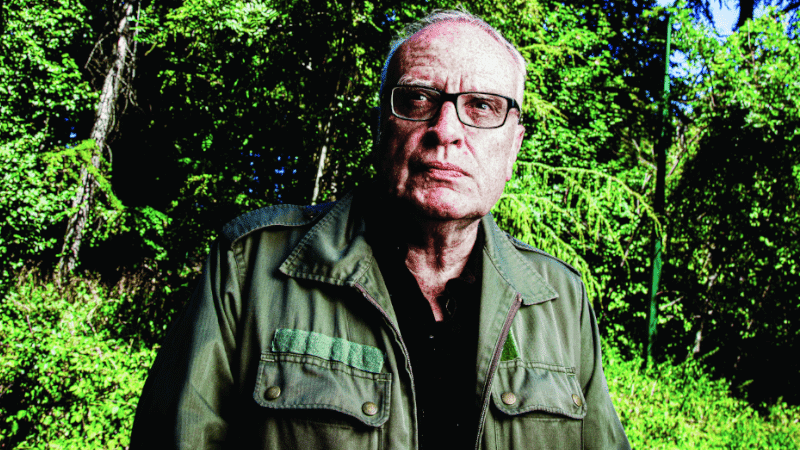

Le milieu médiatico-littéraire français aura donc exécuté la sentence prononcée par Annie Ernaux à l’automne 2012, quand elle lançait une pétition pour exiger de la part d’Antoine Gallimard l’éviction de Richard Millet, et réduit, après dix ans d’obstacles, l’un des meilleurs écrivains français au silence. La même Annie Ernaux, en 2017, se fendait d’une nouvelle pétition dans Le Monde, mais cette fois-ci pour prendre la défense d’Houria Bouteldja, la pasionaria racialiste qui considère qu’on ne peut pas « être Israélien innocemment ». C’est qu’Ernaux est comme Goebbels, c’est elle qui décide qui est fasciste. En cette rentrée, un silence concerté accueille, comme depuis une décennie tous ses ouvrages, le livre de Richard Millet, accusé d’avoir osé un éloge d’Anders Breivik, le tueur d’Utoya, en raison du titre provocant d’un de ses livres, et quoique cet éloge, il ne l’ait jamais fait. Les lumières sont en revanche braquées sur Virginie Despentes, qui, en janvier 2015, déclarait tranquillement dans Les Inrocks son amour pour les tueurs de Charlie Hebdo. Il est donc évident que les raisons de cette exécution sociale ont peu à voir avec la morale, simple prétexte qui fut sans doute utilisé pour abattre la statue du Commandeur des lettres françaises qui ne cessait d’annoncer, depuis sa haute position d’alors, leur décès pour cause de médiocrité.

Dans La Forteresse, Richard Millet déploie à nouveau le meilleur de son art, évoquant son enfance, sa naissance à la littérature, à la musique et à la sensualité, l’intransigeance cruelle de son père, son enfermement autistique et les différents lieux – la Corrèze, le Liban et Paris – qui constitueront sa vision du monde et sa sensibilité par contrastes et combinaison de mémoires diverses. Repris plusieurs fois comme s’il répondait à une nécessité forte mais particulièrement douloureuse, le récit est mis en scène dans une atmosphère crépusculaire sublime et atteint parfois, outre des morceaux de bravoure stylistique, des degrés de sincérité déchirants. C’est évidemment l’un des meilleurs livres de cette rentrée littéraire dont il accentue encore, par comparaison, le niveau atterrant. Rencontre avec un maître et un maudit.

Lire aussi : Éditorial culture de septembre : Rentrée dans le rang

« Ce livre ne clôt-il pas ce qu’on appelle mon œuvre ? », écrivez-vous. En avez-vous débuté l’écriture dans cet esprit ?

Ce que, dans ce livre, j’appelle « mon œuvre » doit rester entre guillemets : il s’agit de ce que j’ai publié, pendant les trente années au cours desquelles je me suis conformé à un rôle d’écrivain – rôle dont je suis sorti, à présent, pour entrer en quelque sorte dans l’innommable. En ce sens, oui, La Forteresse achève quelque chose, bien que toute idée d’achèvement soit suspecte, en littérature. Ajoutez à cela les conditions « politico-historiques » qui font que, dix ans exactement après ce qu’on a appelé l’affaire Richard Millet, plus aucun éditeur (sauf le courageux Olivier Véron des Provinciales) ne veut me publier, ce qui m’oblige à m’imprimer moi-même, comme je l’ai fait pour La Princesse odrysienne, qui sera mon ultime roman. Je n’en écrirai plus.

Est-ce le décès de votre père qui a fini par délivrer votre récit des freins qui semblaient l’entraver jusque-là ?

La mort de mon père m’a libéré, oui, pour écrire La Forteresse, mais en partie seulement : les réticences étaient surtout en moi. Certaines demeurent : je suis mon propre obstacle. Cette mort n’est d’ailleurs pas isolée ; elle survient dans un contexte hautement mortifère : en deux ans, j’ai aussi vu disparaître ma femme, Pierre-Guillaume de Roux, d’autres amis encore, sur fond de Covid, de catastrophe climatique, de guerre civile plus ou moins larvée. La liberté dont je jouis à présent relève surtout de la condition de survivant. [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

L’Incorrect numéro 73

Retrouvez le magazine de ce mois ci en format

numérique ou papier selon votre préférence.