Jean-Frédéric Poisson : « Pourquoi faudrait-il que les générations futures vivent ? »

Par

Publié le

26 juin 2020

Partage

[vc_row css=”.vc_custom_1593162697270{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

La question semble provocatrice et pourtant, c’est une question de fond que Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, pose aux écologistes. Après la crise sanitaire, il amène aussi matérialistes et scientistes à s’interroger sur leurs croyances.

Ainsi donc, on a découvert que la mort faisait partie de la vie. La belle affaire ! On avait oublié que l’on pouvait mourir autrement que de sa « belle mort » à 90 ans ?

On a tout fait pour écarter la mort de notre regard quotidien. L’historien Philippe Ariès avait décrit ce processus dans ses Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours, paru dans les années 1970, et, depuis, cela n’a fait que s’accentuer.

Il y avait plusieurs repères dans notre société de naguère – et non pas dans le monde de jadis – qui nous permettaient d’avoir un contact normal avec la mort. Cela passait d’abord par le fait que nos anciens mouraient chez eux, où on allait ensuite les veiller. Naguère et non jadis car je fais moi-même partie d’une génération qui a veillé ses grands-parents, chez eux, quelques heures.

Il y avait plusieurs repères dans notre société de naguère – et non pas dans le monde de jadis – qui nous permettaient d’avoir un contact normal avec la mort.

D’autre part, et sans même parler de la place que tenait la religion, nous étions habitués à nous confronter à la mort et à ses représentations, tout au long de la scolarité, dans la littérature classique, des tragédies aux poésies…

Ce que vous évoquez, c’est ce qu’on appelait les humanités. On n’apprend plus avec Montaigne que philosopher, c’est apprendre à mourir ?

Ni avec La Rochefoucauld que ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.

Résultat : on est devenu incapable de dire que finalement, oui, la mort frappe n’importe où et n’importe quand, que vous ne savez ni le jour ni l’heure, comme dit l’Evangile, bref, on a oublié que la vie humaine se termine.

L’idée que la mort est un phénomène lié à la fois à notre condition et à un état anormal de notre condition est, aujourd’hui, très étrangère à notre manière de voir.

La réintroduction des humanités dans les programmes scolaires permettrait d’enseigner des doctrines qui nous re-familiariseraient avec les conditions de notre existence, procurerait un peu d’humilité à l’homme à l’égard à la fois de sa science et de sa capacité à comprendre le monde, donc permettrait d’appréhender un peu plus justement la réalité de la mort qui est notre destin à tous.

L’idée que la mort est un phénomène lié à la fois à notre condition et à un état anormal de notre condition est, aujourd’hui, très étrangère à notre manière de voir.

Que s’est-il passé ?

Nos sociétés matérialistes ont évacué cette réalité-là. Les illusions scientistes nous font croire que la mort est une sorte de maladie comme les autres et qu’un jour, on en guérira. Les remèdes antivieillissement ou le clonage relèvent de cette ambition d’immortalité ; comme s’ils préfiguraient la venue de remèdes à ce qui n’est pas considéré comme le terme normal de notre existence, mais comme une maladie dont on vaincra les conséquences comme on l’a fait avec toutes les autres jusqu’ici ou presque.

Autre élément non négligeable : l’irruption de la virtualité, notamment par les jeux vidéo dont la quasi-totalité des enfants sont pourvus. Elle a entraîné un rapport à la vie très particulier, puisque vous gagnez ou perdez des vies par un simple clic, et, si vous en perdez, vous pouvez en acheter d’autres ! Tout cela déréalise terriblement, tandis que, dans le même temps, on est allé jusqu’à organiser la disparition physique des mourants de notre univers visuel : les uns meurent en silence dans des Ephad, les autres à l’hôpital, tous en dehors de notre regard. Il n’y guère plus que le cimetière pour se rendre compte finalement que l’histoire s’arrête là.

Donc oui, nous sommes et nous avons été déshabitués au fait de considérer la mort comme une étape naturelle de la vie. Alors évidemment, quand la mort fait irruption de manière brutale, violente et massive, comme c’est le cas en ce moment, encore qu’on pourrait discuter de son caractère massif, cela provoque un effet de surprise et l’effroi.

J’ajoute qu’on a perdu le sens des choses au point même qu’on ne voit plus à quoi sert la santé. Je suis frappé de voir qu’il faut absolument maintenir les gens en bonne santé. Je ne suis pas contre la bonne santé, évidemment, mais au fait, pour quoi faire ? Est-ce que la santé serait un but en soi ? Est-ce que je peux faire les choses que je dois faire ou celles que je souhaite faire en étant malade ou non ? Est-ce que je peux avoir une vie de qualité, à supposer que l’on puisse savoir ce que c’est précisément, sans être bien portant ?

Autrement dit, le directeur général de la santé, ayant pris la main sur la communication, semble accréditer la thèse que la santé devient le but ultime auquel il nous faut accéder en ce bas monde. Si tel est le but ultime, la mort est évidemment problématique.

Tous ces éléments font que, oui, nous avons oublié notre condition et les limites de notre condition de mortels, et pour avoir oublié ce qu’est notre nature, nous sommes surpris par la ré-éruption, pour employer un mot barbare, de la mort dans notre univers. Ce n’est pas étonnant que nous soyons à la fois effrayés et désemparés, au-delà de notre très grande difficulté, pour ne pas dire incapacité, à gérer la question sur le plan sanitaire.

Etablissez-vous un lien entre l’évacuation de la mort et la déchristianisation de nos sociétés ?

Avec la déspiritualisation plus qu’avec la déchristianisation. Avec le fait qu’on renonce à penser une fin dernière. Tout le mouvement de la philosophie et tout celui des religions – pas simplement de la religion chrétienne – consiste à avoir une attitude juste à l’égard de la mort.

La première conviction partagée par les philosophes et les religieux, c’est que la mort est un problème et qu’il faut essayer de la penser, et, même si c’est très difficile, de l’expliquer. Pourquoi est-ce que l’homme meurt ? On pourrait très bien imaginer une humanité dans laquelle l’homme ne mourrait pas. D’ailleurs, dans certaines traditions spirituelles, il y a un état originel de l’homme dans lequel l’homme ne meurt pas. Comment explique-t-on l’irruption de ce phénomène dans la condition humaine ?

On est très concentré sur la vie de la Terre en étant incapable de répondre à cette question qui est pourtant simple. On nous dit qu’il faut préserver l’environnement, d’accord ; on nous dit qu’il faut le faire parce que sinon, les générations futures ne vivront pas, d’accord ; mais au fait, pourquoi faudrait-il que les générations futures vivent ? Qu’y a-t-il dans la valeur de l’humanité qui indique que l’humanité doive à tout prix persévérer dans l’existence ?

On nous dit qu’il faut préserver l’environnement, d’accord ; on nous dit qu’il faut le faire parce que sinon, les générations futures ne vivront pas, d’accord ; mais au fait, pourquoi faudrait-il que les générations futures vivent ?

Si on ne peut pas répondre à cette question, si on n’a pas une juste notion de la valeur particulière de la vie humaine, on ne peut pas expliquer l’ensemble des obligations que l’on fait porter, à juste raison d’ailleurs, sur la préservation de notre environnement.

Ces illusions contemporaines s’expliquent par le fait que nous avons spirituellement renoncé à une de nos tâches fondamentales qui est de penser l’existence humaine dans des limites. Or la première des limites de l’existence humaine, c’est tout de même son terme, c’est-à-dire la mort.

Dans la préface de Personne ne doit mourir seul (1), vous avez cette belle phrase : « L’homme est le seul animal à savoir qu’il va mourir, mais aussi le seul à être convaincu qu’il ne le devrait pas». Vanitas vanitatum…

[rires] Non, je pense qu’il y a une aspiration à laquelle la raison naturelle permet d’accéder. La question de l’immortalité de l’âme n’est pas une question religieuse, c’est une question philosophique. Les philosophes grecs avaient parfaitement abordé cela en dehors de toute considération monothéiste. Il y a quelque chose dans cette limite de l’existence humaine que l’homme sent confusément comme quelque chose qui n’est pas de lui. Qui est accidentel. Qui est la suite d’une espèce de catastrophe.

Il y a quelque chose dans cette limite de l’existence humaine que l’homme sent confusément comme quelque chose qui n’est pas de lui. Qui est accidentel. Qui est la suite d’une espèce de catastrophe.

Ce qui est d’ailleurs très étonnant, c’est que cette idée d’une chute initiale de l’homme se retrouve chez des auteurs plus contemporains comme Rousseau, avec le passage de l’état de nature à l’Histoire, qui relève d’une sorte de chute.

Tout indique que, dans la nature humaine, il y une aspiration à dépasser le temps : malgré le zapping ambiant, qui est une pathologie extrêmement grave, on fait des choses pour qu’elles durent dans le temps, pour laisser des traces. Il y a une espèce de nostalgie d’un état antérieur qu’on ne sait pas très bien définir, quelque chose qui nous indique confusément que la mort ne devrait pas faire partie de notre condition. Or elle est quand même là.

Un des grands bouleversements de notre âge contemporain est d’avoir renoncé à penser cet état anormal, parce que penser la mort, ça s’oppose à la culture dominante matérialiste et relativiste aujourd’hui.

Vous avez remarqué qu’on ne a pas vus, les morts du Covid-19 ? On a eu des chiffres, des graphiques, d’interminables conférences de presse, mais pas d’images de gens agonisants ou qui sortent des Ephad dans des housses. Quand la mort est là pour de vrai là, à côté de chez nous, on ne nous la montre pas.

Non parce que nous avons un rapport quasi exclusivement virtuel avec la mort. Il n’y a jamais eu autant de morts à l’heure sur les écrans, mais dans la fiction ou dans la pure virtualité, et ceux-là nous sont montrés dans des conditions d’atrocités qui ne sont même pas suggérées, avec même obscénité. Alors que ce qui contribuerait à éduquer, sans rentrer dans la morbidité ou le voyeurisme, ce serait de montrer la mort réelle, soit en train de venir, soit déjà venue. Ce pourrait participer d’une vraie œuvre de ré-acculturation de nos sociétés occidentales.

Lire aussi : L’éditorial de Jacques de Guillebon : Anastasis

Se pose aussi la question du rapport entre la technique et la nature. On découvre, ô surprise, que la technique sera toujours insuffisante pour éradiquer la mort !

Je n’ai pas grand-chose à ajouter à cela sinon que ça pose la question de l’orientation d’un certain nombre de politiques publiques en matière de recherche et de développement. Consacrer des milliards à développer des pilules antivieillissement en espérant qu’un jour elles deviendront des pilules anti-mort, c’est le tonneau des Danaïdes.

En fonction de la conception que vous avez de la nature humaine et de sa finitude, vous orientez dans un sens ou dans un autre un certain nombre de politiques publiques, en particulier en matière de recherche. Si vous prenez votre parti du fait que jamais, dans sa condition actuelle, l’homme ne sera immortel, vous n’aidez pas le clonage pour que les clones servent de vecteur chance pour des gens qui n’en finiront jamais de remplacer les pièces défaillantes. Vous orientez la recherche dans le sens de faire supporter à l’homme sa condition de mortel.

C’est là qu’on voit qu’entre la conception du monde qu’on a et les politiques qu’on choisit, il y a un lien absolument étroit.

Si la vie individuelle est la valeur absolue, cela pose la question du sacrifice. Pour autrui, pour son pays, pour la civilisation, qui deviennent tous secondaires.

C’est la différence qu’il y a entre une conception individualiste de la nature humaine, qui n’a pas d’autre obligation que celle qu’elle se choisit, et la conception personnaliste, qui invite à considérer la société comme constituée d’un lien qui existe, qu’on le veuille ou non, qui nous oblige, qu’on le veuille ou non, et qui justifie qu’un certain nombre de nous considère que l’oubli de soi, qui peut aller jusqu’à la perte de sa propre vie pour sauver quelqu’un d’autre, est une valeur plus grande que la préservation de sa propre vie. Nous sommes dans deux univers philosophiques opposés.

Vous avez raison de dire que dans l’individualisme, il n’y a pas de place, en principe, pour l’oubli de soi au profit du collectif ou de quelqu’un d’autre que soi. Toutefois, ce qui me fait dire que le monde ancien n’est pas tout à fait mort, et ça fait partie des antinomies et des paradoxes du monde moderne, c’est que ce sont des aspirations qui traînent dans le cœur des hommes. On voit bien qu’on est tous d’accord pour payer des impôts pour que ceux qui n’ont pas de quoi manger puissent manger, même si on diffère sur les modalités.

Toutefois, ce qui me fait dire que le monde ancien n’est pas tout à fait mort, et ça fait partie des antinomies et des paradoxes du monde moderne, c’est que ce sont des aspirations qui traînent dans le cœur des hommes.

Il subsiste quelque chose dans le cœur de l’homme, qui ne s’en va jamais et qui est le signe le plus sûr de ce qu’est sa nature profonde, plus que ne le seraient les conceptions modernes auxquelles vous faites allusion.

Si la vie individuelle compte plus que tout, et si la vie en bonne santé est la valeur suprême, on en vient à cet autre paradoxe que ça conduit directement à l’acceptation de la soumission et à l’acceptation du tout-sécuritaire, et même qu’on le réclame. Plutôt vivre enchaîné ou fliqué 24 heures/24 que mourir.

Oui, c’est exactement ce qui se passe. Toutes les situations de crise et de réponses à des menaces sont propices à voir fleurir les tentations de réduire les libertés.

Après les attentats du Bataclan, j’ai été le co-rapporteur, pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, sur la mise en œuvre de l’état d’urgence. J’ai fait partie de ceux qui ont milité de manière systématique pour que l’état d’urgence ne soit pas indéfiniment prolongé, car la prolongation de l’état d’urgence voulait dire un rabotage des libertés fondamentales. Que n’ai-je entendu ! Je m’entendais dire systématiquement : «Mais tout de même, il faut qu’on ait les moyens de se protéger !». Certes, mais c’est une question d’équilibre. Etait-on obligé de réduire à ce point la liberté des “gentils“ pour empêcher les “méchants“ de nuire ? C’était toute la question. Je dois dire que les réponses qui nous ont été apportées à l’époque n’étaient pas toutes convaincantes (on va dire ça comme ça…). On nous disait que c’était justifié par le fait de lutter contre la menace. Eh bien non ! Ça allait au-delà de ce qu’il était légitime de faire pour lutter contre la menace. Aujourd’hui encore, nous avons dépassé cette limite.

Propos recueillis par Bruno Larebière

Voir la seconde partie de cet entretien ici sur le site de l’Incorrect sous le titre « Jean-Frédéric Poisson vent debout contre le “capitalisme de surveillance“ ».

(1)

Personne ne doit mourir seul

Éditions universitaires, 2015

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

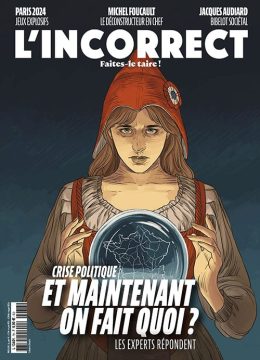

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter