La liberté scolaire en campagne

Par

Publié le

15 février 2022

Partage

Si l’on en croit Le Monde du 14 janvier, l’école serait revenue, en 24 heures, au centre de la vie politique. La voilà de nouveau, comme sous la IIIe République, la « mère des batailles des candidats à l’élection présidentielle 2022 ». La veille sans doute, la grève du 13 janvier aurait rappelé à la gauche qu’elle dispose encore dans l’Éducation nationale d’État d’un gros bataillon de cotisants et d’électeurs, et surtout de grévistes, mobilisés ce jour-là contre les désordres d’un protocole sanitaire de 54 pages.

Pendant quelque deux ans, l’opinion a subi le bombardement, volontairement anxiogène, de la communication gouvernementale prétendant mener une guerre contre le virus chinois. Pendant toute l’année 2021, le sujet éducatif était passé en demi-teinte. Tout juste le gouvernement l’avait-il envisagé sous l’angle de sa lutte contre le séparatisme. Prenant des mesures liberticides, dirigées contre l’islamisme, l’État pourrait même les retourner contre d’autres minorités. À moins de cent jours du scrutin présidentiel qui sera vite suivi de l’élection d’une nouvelle assemblée, cette évocation de l’école nous semble donc une sorte d’éclaircissement de l’horizon civique. On pourrait donc s’en féliciter.

Lire aussi : L’État veut-il vraiment des enfants handicapés à l’école ?

Pèlerinage aux sources

La question de l’éducation a presque toujours été mise en avant comme l’une des premières, sur le terrain des idées comme des réalités sociales. L’historique des déchirements de notre pays autour de ce sujet le prouve depuis plus de deux siècles. Les désordres et les destructions de l’époque révolutionnaire avaient été considérables. La loi Daunou de 1795, prétendant réorganiser l’instruction publique, avait écarté l’obligation scolaire et la gratuité. Les congrégations enseignantes avaient été interdites. Les universités avaient été fermées. [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

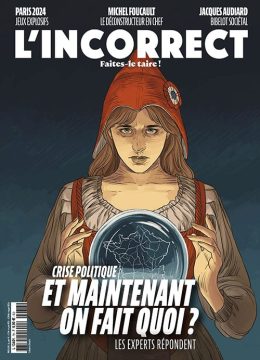

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter