Sélectron : 9 films culte qui auraient dû rester chez eux

Par

Publié le

18 avril 2020

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1587220453387{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”]

Démagos, niaiseux ou simplement soporifiques : le Sélectron, dans son infinie munificence, vous offre une petite liste de ces films qui font l’unanimité et qu’on ne peut pas blairer.

Citizen Kane, d’Orson Welles (1941)

Faire un film à 26 ans c’est bien mais encore faut-il avoir quelque chose à raconter. Orson Welles, déjà bien mégalo, aligne les mouvements de grue grandiloquents et toute la pompe dont il est capable pour nous narrer poussivement le rise and fall d’un mogul de la presse, jusqu’à ce climax risible en forme de boutade adolescente. On préférera la version du Grand Détournement.

Fight Club, de David Fincher (1999)

Adulé par toute une génération à cause de son twist soi-disant mind-blowing et de son discours gentiment antisocial, c’est sans doute le pire film de cette liste : tout y est souligné, sur-expliqué, prévisible et racoleur. La direction artistique, typique des années 90, est époustouflante de laideur et l’auto-proclamé « brulot anarchiste » n’est au final qu’une série B démagogique et cynique, torchée par un petit malin amateur d’effets de manche. Au four.

Trainspotting, de Danny Boyle (1996)

Le film qui propulsa le sournois Danny Boyle au panthéon des cinéastes manchots. Malhonnête, éprouvant, moralisateur, filmé comme un interminable clip de Green Day : le parfait manuel du film pour lycéens des années 90, porté par cette voix-off au discours faussement anti capitaliste et dont on retrouvait l’opportun verbatim allègrement placardé sur les murs de nos potes fumeurs de joint. Depuis, Ewan McGregor a acheté plusieurs frigos.

Kill Bill, de Quentin Tarantino (2003)

Tarantino, en panne d’inspiration, nous fait le coup du patchwork cinéphilique et sous couvert d’hommage plagie allègrement le catalogue de son vidéo club d’adolescent : au final, Kill Bill se paye le luxe d’aligner les scènes d’action douloureusement révérencieuses en provoquant l’ennui le plus total, à fortiori pour tous ceux qui ont vu plus de deux films asiatiques dans leur vie.

Lire aussi : Sélectron : 8 citations pour votre confinement

Shutter Island, de Martin Scorsese (2010)

Scorsese aurait mieux fait de tourner sa langue sept fois dans son pochon de coke avant de s’attaquer à cette adaptation navrante du polar de Dennis Lehane : pas inspiré pour un sou, sa vision de la schizophrénie – qui voudrait sans doute tutoyer l’angoisse lynchienne – se limite ici à filmer un DiCaprio bouffi en gros plan, qui fronce les sourcils comme jamais, et à multiplier les effets de fête foraine pour nous faire comprendre qu’on est chez les fous. Chiant.

La Vie est belle, de Roberto Benigni (1997)

Roberto Benigni postillonne et cabriole comme un demeuré pour cacher à son fils les affres des camps. Il ne parvient pas en revanche à nous faire oublier l’inanité de sa mise en scène, plombée par une niaiserie de tous les instants. Casse-gueule sur le papier, rétamé à l’arrivée. Le jury de Cannes n’y a évidemment vu que du feu : « notre Palme de cœur, » disaient-il, la bouche énamourée et encore pleine de sauce langoustine.

Ghost dog, de Jim Jarmush (1999)

Jarmush, le cinéaste le plus surcoté de sa génération, nous livre un ennuyeux petit polar new-yorkais qui se voulait probablement déjà culte sur le papier. Las, il se contente de plagier sans vergogne La Marque du Tueur de Seijun Suzuki, l’ennui et la posture boboïde en plus. Forest Whitaker, gras comme un loukoum, est aussi crédible en tueur à gages-ninja que Muriel Robin en James Bond Girl. Télérama adore.

Le Péril jeune, Cédric Klapish (1995)

Les heures les plus sombres de notre histoire : les années 90, la gueule gommeuse de Romain Duris qui joue comme un calepin, la nostalgie en carton servie à la truelle, la condescendance grasseyante du boomer heureux d’être là ; et une mise en scène sous Alprazolam… un hymne à la médiocrité.

Lost in Translation, Sofia Coppola (2003)

Sofia Coppola n’en finit pas de se regarder le nombril et de raconter l’ennui des pauvres petites filles riches avec ses petits films prétentieux et narcissiques. Ici elle n’échappe pas à la règle et réussit l’exploit de rendre Bill Murray sinistre tout en alignant sur le Japon un festival de clichés ringards et racistes-cool. Hideux.

Par Marc Obregon

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

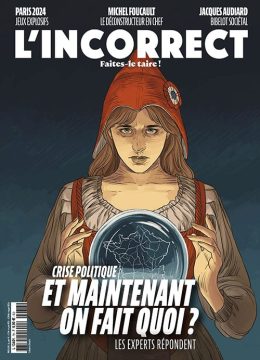

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter