Urgence : pourquoi l’hôpital crève ?

Par

Publié le

6 février 2023

Partage

Plus encore peut-être que l’école, la justice, la police ou l’armée, l’état actuel de notre système de santé signe la déroute complète de l’État- providence et du pacte social à la française. Les problèmes qui l’accablent depuis si longtemps sans que réponse leur ait été apportée ont fini de mettre l’hôpital public, en commençant par ses services d’urgence, dans un état d’agonie aussi inédit qu’effrayant : ainsi en décembre, le syndicat SAMU-Urgence France dévoilait que 31 personnes seraient mortes seules sur des brancards dans les couloirs des urgences, ou parce qu’un SMUR n’a pas pu être engagé assez rapidement. « Si on était exhaustif, on pourrait envisager qu’il y en ait beaucoup plus », ajoutait même son président Marc Noizet. Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que seuls 27 % des Français jugent son fonctionnement correct (IFOP, 2022).

Mais l’hôpital n’est que la pointe émergée de l’iceberg sanitaire, le dernier maillon d’une chaîne de la santé qui est depuis longtemps rompue. Début janvier, les médecins libéraux se mettaient en grève sur les recommandations du collectif Médecins pour demain, d’après lequel un médecin sur deux serait en burn-out. Côté patient, 60 % des Français disaient avoir déjà dûe renoncer à se soigner, faute de médecins ou de moyens (France Asso Santé, 2018). Difficile dès lors de ne pas partager le constat posé cet été par le ministre de la Santé François Braun : « Tout notre système de santé est à bout de souffle ».

Quand science rime avec finance

Avant de se lancer dans un examen approfondi, il nous faut jeter un regard d’ensemble sur la santé publique. Car par-delà les circonstances, le problème reste avant tout structurel et universel, lié à la dynamique des découvertes scientifiques : plus la recherche avance ; plus des maladies sont diagnostiquées, plus les traitements deviennent nombreux, onéreux et efficaces ; plus les personnes vivent longtemps avec des problèmes de santé. Cette dynamique dont il faut évidemment s’enorgueillir tant elle fait honneur à l’Occident et à son souci chrétien du plus faible appelle une conclusion évidente : si la santé n’a pas de prix, elle a un coût qui ne cessera jamais de grimper.

Si les budgets augmentent en moyenne de 2 % par an, on estime qu’il leur faudrait 4 % pour se maintenir à flot. Le paradoxe est terrible : l’hôpital s’appauvrit tout en coûtant toujours davantage

Deux éléments viennent certes tempérer un peu cette envolée. Primo, la meilleure prise en charge réduit les durées d’hospitalisation, et donc les coûts : en soins curatifs aigus, le séjour moyen à l’hôpital est passé de 10,5 à 8,8 jours entre 2009 et 2019 (OCDE, 2021). Secundo, les politiques de prévention empêchent l’irruption des maladies, ce qui demande toutefois un vrai changement de culture sanitaire (seul 2 % de notre budget santé y sont consacrés, contre 3 % dans l’UE) tant la France sort à peine du « tout curatif » – jusqu’au VIH et aux scandales sanitaires des années 1990, le monde médical était nourri d’une illusion de toute- puissance thérapeutique.

Ne prenons que le cas des hôpitaux : si les budgets augmentent en moyenne de 2 % par an, on estime qu’il leur faudrait 4 % pour se maintenir à flot. Le paradoxe est terrible : l’hôpital s’appauvrit tout en coûtant toujours davantage. Dès lors, la prise en charge parfaite de toutes les maladies par un personnel soignant abondant dans des infrastructures dernier cri relèvera toujours du fantasme. Nous voilà mis face aux limites de notre système de santé : sauf à basculer en un régime proprement hygiéniste avec des taux de prélèvements attentatoires, la médecine travaillera toujours à flux tendu, en faisant du mieux qu’elle peut avec ce qu’on accepte collectivement de lui donner. Qu’on le veuille ou non, c’est en grande partie une question de budget.

Les technos et la logique marchande

Cette base établie, plongeons dans la conjoncture. On le sait, le problème principal du système de santé français réside dans le manque de personnel. Et cette mise sous tension funeste, on la doit en partie à la logique marchande appliquée au système de santé publique depuis les grandes réformes des années 1980-1990, symbolisée par les ordonnances Juppé qui ont soumis le financement de la sécurité sociale aux impératifs d’économie (création de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), prise en main de la Caisse nationale d’assurance maladie par l’État, etc). La logique de réponse à des besoins laissait place à une logique d’adaptation à des contraintes budgétaires.

Lire aussi : Éditorial d’Arthur de Watrigant : L’Empire du faux

Le premier élément, c’est le « virage ambulatoire ». Un regard sur l’offre de soins est à cet égard cruel. Passé de 350 000 à 580 000 entre 1950 et 1990, le nombre de lits a diminué de 80 000 dans les années 1990, puis encore 100 000 depuis vingt ans, pour atteindre 387 000 lits (et 80 000 places partielles). Sur ces mêmes vingt dernières années, la population a grimpé de 62 à 67 millions d’habitants, et a vieilli au point que les plus de 60 ans en représentent désormais le quart. Les conclusions sont évidentes, mais l’on continue pourtant de fermer environ 5 000 lits à l’année. Malgré le Covid.

L’autre élément, c’est le financement du soin, avec le passage de la dotation globale à la tarification à l’acte (appelée T2A) à partir de 2004, ce qui pour beaucoup fit basculer l’hôpital dans une logique comptable. Pour faire de l’argent, il fallait désormais multiplier les actes médicaux les mieux payés au détriment d’autres (le tout selon un codage complexe), et raccourcir au maximum les séjours des patients. Les hôpitaux se lançaient dans une course folle à la rentabilité. D’autres rétorquent toutefois que la T2A était nécessaire pour maîtriser le laxisme budgétaire des médecins et épouser au mieux l’activité des établissements. Contacté par L’Incorrect, un directeur financier d’hôpital tempère: « La question n’est pas binaire. La T2A devait permettre l’optimisation du parcours du soin, ce qui est un bien pour soignants et patients. » Et d’ajouter : « Tout T2A n’est pas la solution, tout dotation globale pas la solution non plus : un mix des deux serait plutôt salutaire ». Avant de préciser : « Avec l’incitation financière à la qualité (IFAQ), on a intégré une part de financement à la qualité qui devrait monter en puissance avec les annonces présidentielles de janvier ».

Mais la T2A reste un mécanisme de répartition d’un budget, et si elle incite à la rentabilité, c’est avant tout parce que le budget de départ est très (trop ?) serré. Comme n’importe quel ménage, si les hôpitaux cherchent tant à faire des économies, c’est avant tout parce qu’ils manquent d’argent. On en revient au problème structurel : la croissance de l’ONDAM est inférieure à ce qui serait nécessaire pour assurer la pérennité de soins de qualité. Difficile de ne pas y voir une conséquence logique du rognage des cotisations sociales, devenues la variable d’ajustement des politiques économiques. L’autre problème, c’est que c’est l’hôpital public qui trinque car davantage soumis à la continuité des soins. Le privé peut donc se concentrer sur les actes rentables (d’où la surreprésentation de radiologues ou d’ophtalmologues) et refourguer le reste au public.

Il y a bien plus de tâches administratives en France que chez nos voisins, au point qu’elles monopolisent une part non-négligeable de personnel médical

Reste que le bras de fer entre technos et médecins se joue encore au quotidien. En 2009, la loi hôpital, patients, santé, territoires donne le pouvoir au directeur de l’hôpital, un haut fonctionnaire (flanqué toutefois d’un représentant du corps médical). L’idée : avoir un chef unique pour éviter les mandarins qui jouaient d’influences politiques pour obtenir gain de cause. Le résultat : le personnel médical dit se sentir relégué et demande à participer aux prises de décision, notamment budgétaires. Une opposition qu’il ne faut toutefois pas essentialiser d’après notre directeur financier : « Faire travailler les médecins et les administratifs ensemble ? Franchement, c’est déjà le cas. S’il n’embarque pas avec lui la communauté médicale, un directeur d’hôpital ne fait rien du tout ».

La concentration des soins dans les métropoles

Cette logique comptable devait nécessairement bouleverser l’organisation institutionnelle et spatiale du soin. Pour limiter les coûts, la plupart des grandes réformes du système de santé ont avant tout cherché les économies d’échelle, alimentant ainsi un phénomène de concentration du soin dans les grandes métropoles, phénomène à l’origine des déserts médicaux d’aujourd’hui. Le point de départ, c’est la loi Boulin de 1970 qui crée le service public hospitalier et consacre l’hôpital public comme le « pivot du système de santé ». Ainsi naquit notre hospitalo-centrisme. Mais le système est vite jugé trop lourd et trop cher. Alors il faut rationaliser. Arrivent dans les années 1990 les grandes réformes de territorialisation du soin, et la naissance de la stratégie hospitalière via les schémas régionaux d’organisation des soins (SROS). L’offre de soin passe à l’échelle régionale : les centres hospitaliers et universitaires (CHU) sont transformés en véritables ogres de la santé. Mises en place par les ordonnances Juppé, les agences régionales d’hospitalisation (ARH) devenues en 2010 les agences régionales de santé (ARS) rationalisent encore l’offre et concentrent petit à petit les spécialités techniques dans les hôpitaux les plus consistants.

Mais le coup de grâce intervient en 2016 : par souci d’efficacité, les établissements hospitaliers sont rassemblés localement dans un Groupement hospitalier de territoire (GHT). Ainsi naissaient 135 blocs hospitaliers, rassemblant parfois une dizaine d’hôpitaux et chacun piloté par un « établissement support », le plus important du groupement. Celui-ci se charge par exemple des commandes collectives de matériels pour diminuer les coûts. Mais dans les faits, seule sa voix compte ou presque, et les établissements plus modestes sont délaissés quand ils ne sont pas directement placés sous tutelle, via une « direction commune » : l’établissement support dirige un plus petit en nommant un directeur délégué (ainsi dans le GHT des Deux-Sèvres, le centre hospitalier de Niort pilote deux des trois autres hôpitaux, celui du Nord Deux-Sèvres et de Mauléon).

Lire aussi : Hôpital en crise : vers un mouvement social d’ampleur ?

La conséquence ? Les petits hôpitaux deviennent les relais d’une politique décidée au-dessus, parfois de très loin. En 2020, un rapport de la Cour des comptes épinglait les GHT en tant qu’ils n’ont permis aucune économie et ont entraîné la perte d’autonomie des petits établissements, désormais désertés par les meilleurs médecins et spécialistes. La métropolisation juridique devient cognitive, on rêve performance et technologie, bref le personnel médical ne s’imagine plus en dehors des aires urbaines. Certains CHU envoient même des médecins dans les petits établissements du GHT en navette journalière. Ainsi, fin janvier, on inaugurait la première navette aérienne pour conduire les médecins du CHU de Dijon dans le désert médical de Nevers. Coût du voyage : 650 € par passager pour 35 minutes, financé par la commune. Les petits hôpitaux n’ont plus que ce qu’on daigne leur envoyer. En cela, les « hôpitaux de proximité » ne sont qu’une rustine, tant ils sont sous-financés, souffrent d’une faible attractivité médicale et soumis à des coûts élevés par le recours à l’intérim.

L’enfer bureaucratique

Autre problème qui sclérose tout le système : le poids des actes administratifs. En France, les effectifs hospitaliers sont composés à 14 % de personnel administratif (INSEE), parmi lesquels 20 % seraient du personnel soignant détaché à temps plein d’après une étude basée sur une trentaine d’établissements hospitaliers. En clair, il y a bien plus de tâches administratives en France que chez nos voisins, au point qu’elles monopolisent une part non-négligeable de personnel médical. Et la création des agences régionales de santé n’a pas aidé.

Notre directeur financier abonde : « On souffre à tous les étages de l’administratif qui descend des ministères : échanges avec la Direction générale de l’Offre de soins, tableaux Excel à remonter, enquêtes en tout genre, etc. » Et de donner un exemple : « Il y a eu un nombre incalculable de réformes de financement sur les urgences, les soins de suite et de réadaptation, les restes à charge, l’identification nationale de santé, etc. Il nous faut les ingurgiter dans des temps record, sachant qu’on dépend d’éditeurs de logiciel informatique qui n’arrivent pas eux-mêmes à suivre le rythme infernal des réformes. » Et de conclure : « Les administratifs sont-ils trop nombreux en absolu ? Je ne sais pas. Mais pour ce qu’il y a à faire, ils ne le sont pas ». En clair, c’est tout le système qu’il faut revoir.

Dans les hôpitaux publics, la présidence du conseil de surveillance revient au maire de la ville où se trouve l’établissement. Ainsi, Anne Hidalgo préside le conseil de surveillance de l’AP-HP. Ça fait rêver

Cet enfer bureaucratique, les médecins le vivent eux aussi au quotidien. D’après la DREES, leur temps passé à réaliser des tâches administratives s’élèverait à 10 %, soit 5 h 30 par semaine. Pour Claire Siret, responsable de la santé publique au Cnom (Conseil national de l’Ordre des médecins), c’est même 13 heures. En clair, de 12 000 à 36 000 équivalent-temps- plein (ETP) médecins (nous avons 230 000 médecins en activité). En période de pénurie, ces chiffres laissent rêveurs et c’est pourquoi en janvier, deux-cents médecins signaient une tribune dans L’Express pour en appeler à la suppression de sept certificats ou prescriptions jugés inutiles (absence d’enfants malades, arrêt de travail courts, certificats de sport, etc). Pour l’heure, ils n’ont pas été entendus.

Les comptes du Ségur : une allocation très politique

Dans les hôpitaux publics, la présidence du conseil de surveillance revient au maire de la ville où se trouve l’établissement. Ce conseil a pour missions principales de se prononcer sur la stratégie de l’établissement et d’exercer le contrôle permanent de sa gestion. Ainsi, Anne Hidalgo préside le conseil de surveillance de l’AP-HP. Ça fait rêver. À l’échelon supérieur, ces maires se réunissent au Comité territorial des élus locaux (CTEL), organe de direction du GHT, aux côtés des directeurs et des représentants du personnel. Ensemble, ils causent financement et décident la répartition des enveloppes. Autant dire qu’avec autant d’élus dans la même pièce, la politique prend vite le pas sur le sanitaire. « Chacun défend son propre établissement car pour un maire, cet hôpital emploie du personnel, participe à l’offre de soins sur un territoire, participe au dynamisme et à l’attractivité de la ville ». Un risque donc : que les conflits d’intérêts prennent le pas sur le bien commun sanitaire.

Lire aussi : Romain Lopez (RN) : « En matière de santé, la ruralité est au pain sec et à l’eau »

« Chacun peut avoir des appuis politiques à tous les niveaux. Si certains cumulent plusieurs casquettes – élus régionaux ou députés –, s’ils ont des entrées plus haut ou connaissent personnellement le ministre de la Santé, ils peuvent plus facilement obtenir gain de cause ». C’est avec ce cadre en tête qu’il faut faire les comptes du Ségur de la Santé. Piqûre de rappel : mars 2021, en pleine crise Covid, le gouvernement Castex annonce un plan historique pour sauver le système de santé français. 19 milliards pour investir dans l’hôpital (plus 13 milliards par an pour les revalorisations salariales.) Parmi cette enveloppe, 9 milliards sont alloués à de nouveaux investissements sur dix ans pour rénover l’outil de travail et financer des projets architecturaux. D’un coup, les hôpitaux se sont retrouvés en concurrence pour récupérer de l’argent et ont dû monter des projets d’investissement – tout en jouant des relais politiques pour accroître leur chance, ce qui ne suppose rien de bon quant à la justesse de ces attributions. Pis encore, il s’agit d’un cofinancement. Paradoxalement, alors même que l’État travaille au désendettement des hôpitaux (il va reprendre 10 de leurs 30 milliards de dettes), le Ségur de la santé a donc poussé les hôpitaux à s’endetter. « Personne ne voulait laisser le train passer », conclut notre directeur financier, philosophe. Pour une politique de la santé coordonnée et intelligente, on reste à quai.

Budget de la santé publique (DREES, 2019)

208 milliards d’euros par an (+2,1 % par rapport à 2018)

8,6 % du PIB (11,3 % au sens international, soit 1,4 point de plus que la moyenne UE)

3 102 euros par an et par Français

Soins hospitaliers : 97,1 milliards d’euros

Soins de ville : 56,5 milliards d’euros

Médicaments délivrés en ville : 32,6 milliards d’euros

Autres biens médicaux : 16,8 milliards d’euros

Transports sanitaires : 5,1 milliards d’euros

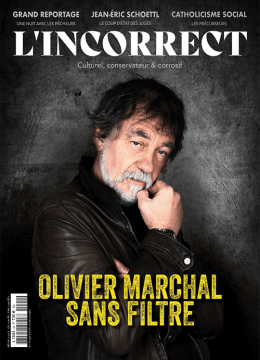

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter