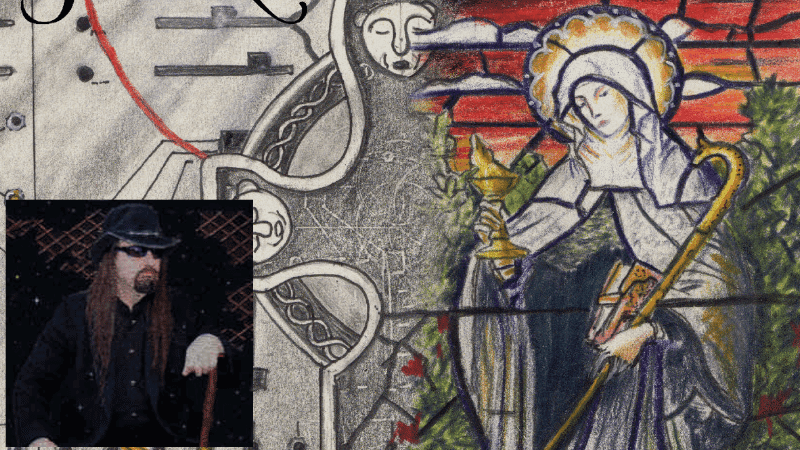

Venu de la scène métal, il a vite délaissé les guitares pour les synthétiseurs et a produit jusqu’à aujourd’hui un nombre incalculable d’albums confidentiels témoignant d’une inspiration sans cesse renouvelée. Face à la mode actuelle et à l’admiration que lui vouent certains jeunes musiciens, il reste d’une humilité confondante et préfère parler de « Zeitgeist » (la faute à l’air du temps).

Pouvez-vous revenir sur vos débuts en musique ?

Ma vocation a commencé le jour où j’ai ramené un album de Black Sabbath à la maison et que j’ai vu le choc sur le visage de mes parents. J’ai ensuite commencé à jouer de la guitare et me suis associé avec quelques amis pour former un groupe, mais nous n’avons jamais vraiment été plus loin que nos chambres. J’ai écouté tous les groupes de métal des années 80, Motörhead, Metallica, Venom, Celtic Frost… mais dans les années 90, j’en ai eu assez. Toute cette nouvelle dimension satanique du métal n’était pas pour moi.

Lire aussi : Dungeon synth : une musique dont vous êtes le héros

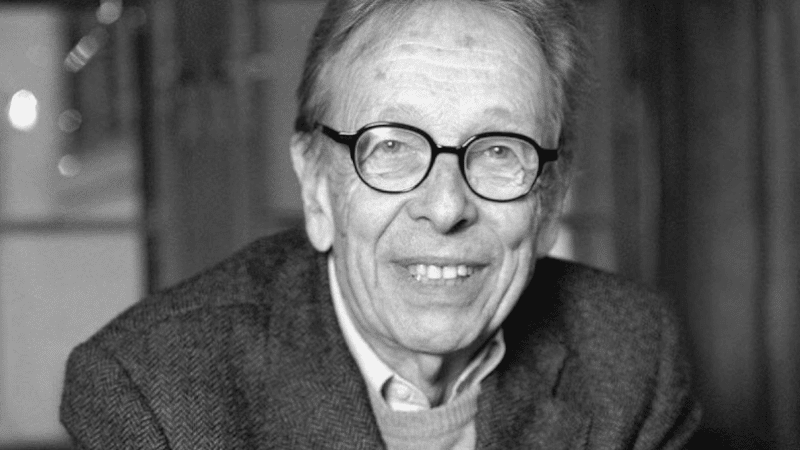

C’est la découverte de Klaus Schulze qui me convainquit de me lancer en solo. Le fait qu’une personne puisse réaliser autant de choses dans la plus complète solitude m’a ouvert les yeux. Je me suis retiré dans un exil que je me suis imposé, mon « Donjon », après avoir acheté tout le matériel que je pouvais, dont un magnétophone à huit pistes et un synthé Roland D50 sur lequel je compose toujours. [...]