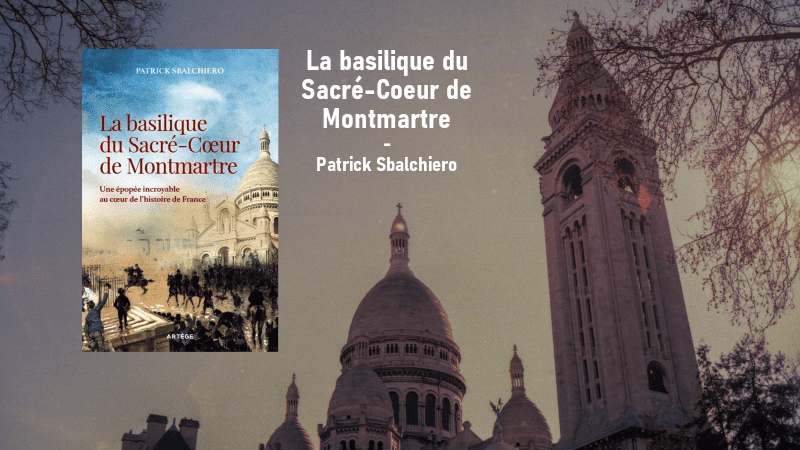

En lisant votre livre, on a l’impression que le Sacré-Coeur a été la pierre d’achoppement de tous les conflits politiques et religieux qui ont accompagné les débuts de la troisième République. Est-ce que c’est ça qui vous a poussé à relater l’histoire de sa construction ?

Pas uniquement. Je me suis aperçu que la construction de la basilique de Montmartre au coeur de la capitale, était un fait d’actualité politique, religieux et intellectuel majeur de la fin du dix-neuvième siècle. Mais surtout que ce projet a eu des répercussions sociétales, et du reste politiques, qui courent jusqu'à jusqu’à aujourd’hui. À travers notamment la problématique de la laïcité qui ressurgit en ce moment.

Il existe une interprétation qui voudrait que l'érection de la tour Eiffel soit une sorte de riposte architecturale athée, destinée à équilibrer le paysage face au Sacré-Coeur. S’agit-il d’une vérité historique avérée, ou d’une relecture de l’histoire ?

C’est une petite relecture, faite concomitamment par les deux camps. Il faut bien se remettre dans le contexte de l’époque. La France est, dans ce dernier tiers du dix-neuvième siècle, en pleine industrialisation. Ce changement se fait à un rythme très soutenu. C’est l’âge d’or des grandes expositions universelles qui drainent des millions de personnes, et Paris en organise régulièrement. Évidemment, pour certains opposants à la basilique de Montmartre, interprétée comme un signe du cléricalisme, du religieux, donc de l’obscurantisme, la tour Eiffel devient aussi un symbole. Celui de l’industrialisation, de la modernisation, donc un signe du progrès. Un symbole dressé dans la plaine face à la colline de « l’obscurantisme ».

Évidemment, pour certains opposants à la basilique de Montmartre, interprétée comme un signe du cléricalisme, du religieux, donc de l’obscurantisme, la tour Eiffel devient aussi un symbole. Celui de l’industrialisation, de la modernisation, donc un signe du progrès. Un symbole dressé dans la plaine face à la colline de « l’obscurantisme »

L’architecture du Sacré-Coeur est très audacieuse. Comment ce style romano-byzantin a-t-il été choisi ?

C’est une histoire aussi longue que la construction. Le comité qui s’est constitué autour du projet a changé plusieurs fois d’architecte. Le premier architecte, Paul Abadie, était un homme qui avait travaillé dans plusieurs chantiers religieux français, où le style qualifié de romano-byzantin avait déjà trouvé sa place. Je pense en particulier à la cathédrale de Périgueux. Et il y a eu, presque au jour le jour, des atermoiements, des tensions parfois, entre les membres du comité de construction, pour la poursuite des travaux. Il faut s’imaginer que ce comité n’est pas parti avec une ligne budgétaire très fermée et programmée en 1871. L’argent rentrant au fur et à mesure, les travaux ont avancé par à-coup. Enfin il y a eu des difficultés d’ordre technique, par exemple la gestion des fondations de l’édifice en haut de la butte. Les antécédents personnels du premier architecte ont finalement prévalus et le projet initial est allé jusqu’au bout.

Le vœu des promoteurs du projet était aussi de faire de cet endroit un lieu de concorde, de réconciliation nationale. Or, le gouvernement Clémenceau ne s’est pas déplacé à la dédicace, et des députés de gauche ont tenté de faire annuler le projet. Le camp laïcard s’est-il montré mauvais joueur ?

Évidemment, en qualité d’historien, je ne reprendrai pas votre expression de « mauvais joueurs » : je dirai qu’ils ont joué leur jeu. Du moins pour un certain nombre d’entre eux, qui ont vu dans cet édifice un bâtiment érigé en symbole des forces religieuse. D’autre part, la religion catholique était aussi assimilée par certains d’entre eux à un projet politique, celui des légitimistes et des orléanistes, favorables à un retour du Roi sur le trône de France. Et là, la pilule ne passait pas. Il y a eu un amalgame entre catholiques et partisans d’un retour à la monarchie de droit divin. Ce qui était évidemment faux. Les renseignements généraux de l’époque, par exemple, savaient que le comte de Chambord envoyait des personnes le représenter lors des messes dans la chapelle provisoire. Autour de ces représentants, se greffaient un certain nombre de personnes. Cette présence est parvenue jusqu’aux oreilles de l’archevêque de Paris, lequel y a mis fin immédiatement, parce qu'il ne voulait pas qu’il y ait une confusion ou récupération de ce projet.

La suite est réservée aux abonnés. Déjà abonné ?

Se connecter