IDÉES

Les éditions Carmin proposent une prévente pour financer la réédition : cliquez ici pour participer

Dans l’histoire des idées, la critique du ressentiment tient une part belle pour qui sent poindre en lui quelques velléités véritablement antimodernes et ne se retrouve pas dans un monde semble-t-il voué, derrière une unité de façade, à la guerre de tous contre tous. Max Scheler, dans L’Homme du ressentiment, fait de ce dernier l’essence de la philosophie moderne, le mouvement principal d’une société démocratique et humanitariste qu’il dénonce comme ayant subverti les valeurs anciennes à son profit, continuant par-là l’intuition de Nietzsche sur le ressentiment : « La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressentiment lui-même devient créateur et enfante des valeurs : le ressentiment de ces êtres à qui la vraie réaction, celle de l’action, est interdite et qui ne trouvent de compensation que dans une vengeance imaginaire ».

Le ressentiment implique donc à la fois une jalousie et un vide, une jalousie dénuée d’objet à jalouser, une envie qui ne saurait plus ce qu’elle envie et qui ne s’appuie plus que sur elle-même en tant que telle

Pour autant, Scheler, fraîchement converti au catholicisme lorsqu’il écrit son livre, dénonce une erreur fondamentale de la critique nietzschéenne du ressentiment dans la mesure où le penseur de Sils Maria assimile le christianisme lui-même au retournement des valeurs à l’avantage des « faibles » et des « esclaves ». En effet, Nietzsche, étranger à la Révélation, refuse d’analyser le christianisme sous son aspect proprement religieux pour n’y voir qu’un ensemble de valeurs liées les unes aux autres en vue d’une fin morale : la vengeance des contempteurs du monde contre le monde. Scheler rappelle alors l’évidence d’un Christ situé non pas en face des hommes, mais devant son prochain, dont la charité ignore l’humanité pour lui préférer le frère aperçu en chaque homme et dont le sacrifice ne condamne pas la vie, mais, bien au contraire, la consacre de telle sorte qu’elle prend grâce à lui une valeur absolue, qui la sépare définitivement de toute démarche intéressée, égalitaire et utilitaire et nous rappelle alors la Volonté de Puissance nietzschéenne, cette efflorescence magnifique de la vie à laquelle seule la grâce ressemble – et non le vulgaire instinct de domination des animaux. [...]

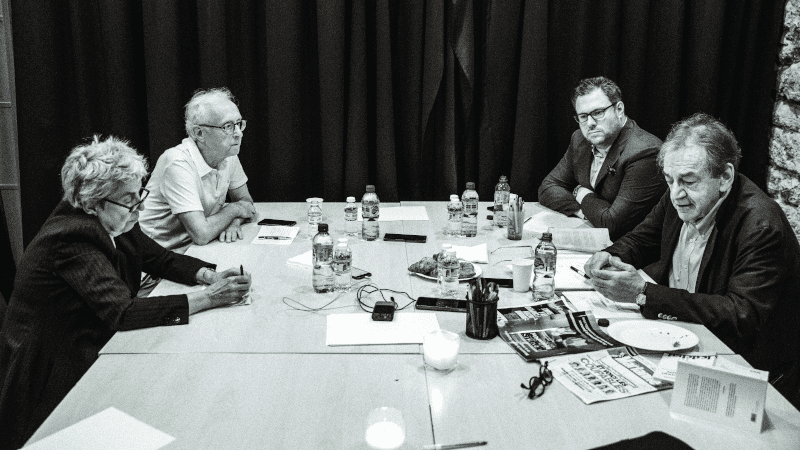

Les historiens, Jacques-Olivier Boudon et David Chanteranne ; le géopoliticien Gérard Chaliand ; François Costantini spécialiste du Proche-Orient ; nos chercheurs insulaires Antoine-Baptiste Filippi, Raphaël Lahlou, Stéphane Perez-Giudicelli, François Santoni ; le poète Gilles Wauthoz et Jean-Baptiste Noé directeur de la revue Conflits, ont relevé le défi d’aborder Napoléon sous un angle nouveau en le replaçant dans le contexte gréco-latin de la philosophie et des sciences politiques. Le tout sous le regard bienveillant d’une préface des plus exquises de Jean Tulard. « Grâce au maître Jean Tulard, nous découvrons aussi le personnage du tyran Tryzus que Napoléon avait annoté en lisant l’Alcibiade de Meissner qui lui permet de réfléchir sur la liberté, l’égalité et sur la liberté d’expression. Y-a-t-il une malice chez Jean Tulard ? Tryzus avait interdit à ses concitoyens de s’exprimer. Voilà un petit détail qui montre qu’un livre suggère des pistes que le lecteur doit découvrir lui-même. Ce qui est essentiel, se mérite ! » souligne Olivier Battistini.

À l’origine de ce livre, il y a le soutien de la mairie de Sartène, celui de la revue de géopolitique Conflits, et les Rencontres napoléoniennes, qui ont permis au cœur de la cité : des échanges entre des historiens de Napoléon et Olivier Battistini. Battistini est un helléniste passionné par celui qui « a remis en lumière toute une face du monde antique, peut-être la plus définitive, la face de granit ». Les échanges se font autour d’un Napoléon aux « cent visages » : chef de guerre, lecteur des historiens grecs et latins, et « dernier Romain ». [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

On n’a pas passé une période très rigolote et hormis les Di Vizio et autres Fouché qui ont pu se servir de l’épidémie comme d’un strapontin leur permettant d’accéder à la gloire médiatique, accolant leur anonymat à la vulgarité des Lalanne et des Bigard, personne n’a trop profité de cette séquence historique qui à la faveur d’une peste lente a renvoyé tout le monde à ses propres impossibilités. Les politiques désemparés, les médecins impuissants et haïs après avoir été brièvement applaudis parce qu’ils ne disaient pas ce que nous avions tous envie d’entendre, que c’était bientôt la fin et que tout allait bien, mais que ça risquait de continuer et que cela pouvait même être pire ; et puis nous claquemurés, privés de ce qui nous distrait et qui, si ça n’est certainement pas le sel de la vie, nous permet au moins de fuir cette tristesse fondamentale que beaucoup préfèrent transformer en colère faute de posséder la force de s’y confronter ; exceptés les profiteurs de guerre et les pseudo-penseurs-prophètes acharnés à imiter un disque rayé, les fanatiques de l’apéro zoom et ceux qui pensent que le progrès et la raison triomphent toujours, tout le monde en a bavé.…

La Trahison des pères veut montrer que « le printemps de l'Église » a été le fait de communautés globalement animées par des abuseurs pervers, lesquels ont trouvé une partie de leur inspiration chez les frères Philippe, plus spécialement chez le père Thomas Philippe, dont une expérience pseudo-mystique et un enseignement véreux expliquerait de nombreuses dérives et l’hiver de l'Église.

Le livre de Céline Hoyeau tente de faire un effort de synthèse mais ressemble malheureusement à une juxtaposition d'articles parfois redondants, sans tomber il est vrai dans le voyeurisme ni dans le catalogue des péchés de l'Église. Il n’échappe pas aux excès du genre journalistique qui ne dit pas trop son avis mais le fait dire par d’autres.

L’ouvrage donnera une documentation utile à ceux qui s’intéressent au sujet, mais il pose aussi une question déontologique, puisqu’il ne laisse finalement aucune place au débat contradictoire : les uns sont morts (les frères Philippe, Jean Vanier), certains refusent de répondre (Ephraïm) quand d’autres ne sont pas interrogés (Fenoy, Roucy), ni même leurs proches, héritiers ou soutiens.

Lire aussi : Des abus sexuels dans l’Église et de leur rédemption

C'est un livre qui arrive trop tôt, deux fois trop tôt même : d'abord parce que les archives concernant le père Thomas Philippe ne sont pas ouvertes et on ne sait toujours pas en 2021 quelle fut la sentence prononcée par le Saint-Office contre lui dès 1956, pour quelle raison et pour quelle durée, ni s'il a désobéi à la peine qui lui avait été infligée. Trop tôt aussi parce que le travail des théologiens n’est pas achevé pour vérifier dans ses écrits ce qui relèverait précisément d’une hérésie ou d’une doctrine à l'origine de ses turpitudes sexuelles. Le livre de la journaliste de La Croix fait globalement l'impasse sur cette question en se contentant d’exhumer un paragraphe d'un cours de Marie-Dominique Philippe, extrait qui ne prouve, en soi, pas grand-chose... et qui serait resté parfaitement inaperçu en temps normal.

Pour ces deux raisons, l’enquête n’arrive pas à convaincre véritablement et aurait gagné à attendre un peu. On sort de là comme de la lecture d’une enquête sur Dupont de Ligonnès : rien n’est résolu. [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

Sur à peu près tous les sujets, la pensée de Robespierre a fait l’objet d’interprétations diamétralement opposées. L’économie, la propriété ? Pour les uns (Constant et les libéraux), Robespierre fut un partageux, un égalitariste forcené ; pour les autres (les marxistes), c’était un bourgeois pusillanime, ennemi de la collectivisation. La religion, le culte de l’Être suprême ? Pour les uns, Robespierre fut un chef de secte, fanatique et dévot ; pour les autres, un manœuvrier habile, qui utilisa la religion comme une arme politique. Les femmes ? Robespierre était féministe, disent les uns ; faux, réplique Claude Guillon (l’auteur du célèbre Suicide mode d’emploi, anar militant et érudit) : la preuve, il n’a jamais défendu le droit de vote des femmes, il n’a pas pris part au débat sur leur citoyenneté lancé par des contemporains plus courageux que lui, et il avait des femmes une vision désolante qui a déterminé ses conceptions politiques.

Lire aussi : Cristina Campo : L’inconsolée [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

La tristement célèbre « affaire Mila » peut se résumer en quelques lignes : une adolescente très active sur les réseaux sociaux est prise à partie par des musulmans haineux en ligne. Courageusement, elle ne se laisse pas faire et leur répond par une vidéo – provoquante mais qui répondait à des menaces de viol : « Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir ». Déchainement de violence, menaces de viols et de mort par milliers, plaintes multiples : Mila se retrouve malgré elle au cœur d’un Maelström qui bouleverse sa vie. Elle vit depuis en demi-teinte, sous protection policière, obligée de se déguiser pour ne pas être reconnue. Insupportable histoire où la victime voit sa vie s’effondrer, alors que la meute peut continuer à hurler en toute impunité. Insupportable histoire qui révèle la lâcheté d’une grande partie de la population, déjà prise à la gorge par la peur soigneusement installée par les coupeurs de langues et de têtes, cette peur si bien décrite par Alexandre Del Valle.

La réalité de la menace islamiste

Le livre se dévore en quelques minutes. Il glace le sang et laisse pantois. Il est aussi porteur d’espoir, car l’effort de Mila et de sa famille, soutenus par le remarquable Richard Malka, pour tenter de retrouver une vie, est d’une grande dignité. Dans ce témoignage très personnel où elle se permet d’aborder d’autres sujets, Mila fait preuve d’une grande lucidité sur l’époque, marquée par le conformisme, la peur et le rejet du réel. [...]

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

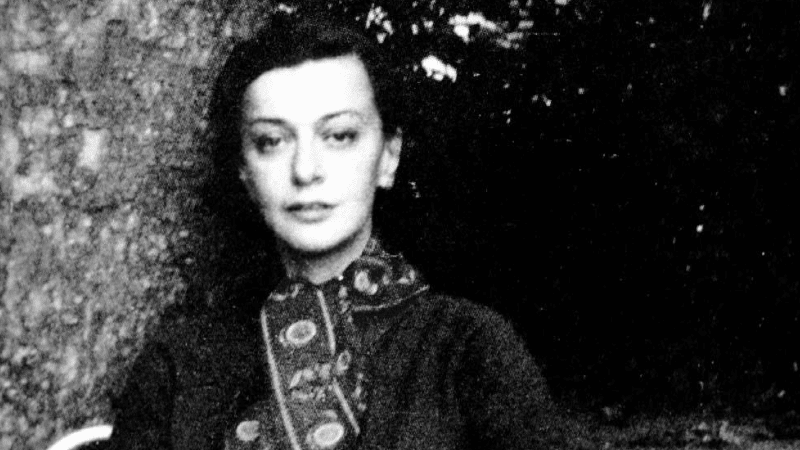

La joie, disait Simone Weil, n'est autre que « le sentiment de la réalité ». Cristina Campo n’aura de cesse de s’y appliquer. Son génie littéraire météorique, cette aristocratie de l’esprit qu’elle puise à la fois dans une enfance fastueuse et dans une mystique personnelle aux accents de voyance, elle les dévouera à la vérité. Femme enracinée dans sa terre, héritière d’un double patrimoine rural et intellectuel, elle cherchera toute sa vie à retrouver cette grâce des premiers instants, à redouter la disparition du lien avec les « profondeurs de la naissance ». Dilection pour ses origines et pour un enracinement dans une terre ensorcelée par la tradition romagnole, imprégnée à la fois de paysannerie et de noblesse.

Très tôt Cristina Campo a conscience de cette ascendance illustre, sa famille maternelle étant l’une des plus célèbres de Bologne, avec son lot d’artistes et de scientifiques. Des « lambeaux de familles », dit-elle, qui sont comme des « îles miraculeuses dans ce monde d’horribles relations charnelles ». Née avec une malformation cardiaque, ses parents l’écartent de l’école pour l’instruire à la maison, elle passera donc son enfance entourée d’adultes et montrera très tôt des dispositions pour la poésie. Son père, exigeant directeur de l’école de musique de Bologne, lui interdit de lire des traductions : elle se met au français, à l’allemand et à l’anglais pour découvrir Proust, Thomas Mann ou Shakespeare. Elle s’y forge une puissante notion de l’Europe, non comme terre politique ou historique, mais comme sarment poétique, elle reconnaît dans chaque langue les inflexions d’une tradition antique, et s’interrogera toute sa vie sur les puissants schémas qui les régissent.

Lire aussi : La classe armoricaine : Requiem pour une poésie urbaine

C’est le sens de sa poésie, scansion qui ordonne le monde, adresse les civilisations, sarcle les peuples. Comme tous les grands esprits, c’est la correspondance qui lui permet de décupler ses facultés – à la fois d’amour et de style. Son amitié avec Anna Cavaletti, sœur d’âme tragiquement disparue dans le bombardement de Florence en 1943, puis avec Margherita Pieraci, dite « Mita », témoigne d’une passion sororale qui sera déterminante dans sa pratique élective de la poésie. Car la pensée de Campo est d’abord une pensée de lectrice, une pensée d’amoureuse, un travail exégétique qui tend à articuler les auteurs qu’elle révère dans une glose pénétrée de reconnaissance. (...)

Vous souhaitez lire la suite ?

Débloquez tous les articles de l’Incorrect immédiatement !

L’Incorrect

Retrouvez le magazine de ce mois ci en format

numérique ou papier selon votre préférence.