Les garçons sauvages

Par

Publié le

15 mars 2018

Partage

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1521108516734{margin-right: 25px !important;margin-left: 25px !important;}”]

C’est devenu de plus en plus rare de trouver une œuvre qui se contente d’exister au sein de ce torrent d’eaux de lavements qu’est devenu le cinéma contemporain qui considère Winding Refn comme un « expérimentateur » et tient Christopher Nolan pour un « intellectuel ». Alors à quoi sert au fond le cinéma ? Qu’est-ce que le «bon» cinéma ?

C’est devenu de plus en plus rare de trouver une œuvre qui se contente d’exister au sein de ce torrent d’eaux de lavements qu’est devenu le cinéma contemporain – même plus bon à raconter des histoires, ce qui déjà était une destitution, une avarice et une régression de son dessein premier, celui d’excaver le réel pour en dessertir des archétypes et les manipuler à l’aune de la technicité optique – ce cinéma contemporain qui est tout juste bon à dire, semble-t-il : le cinéma bavard, démonstratif, ne montre même plus les choses, il se contente de les aplatir terminalement, oncologiquement, de soustraire à notre intelligence un discours pongitif sur lequel rien ne peut plus s’extraire et fleurir, sauf les véroniques de la sidération post-moderne, constamment abrutie d’elle-même.

Il est donc rare de pouvoir tomber sur un joyau réel dans un monde qui considère Winding Refn comme un « expérimentateur » et tient Christopher Nolan pour un « intellectuel ». Comme nous le rappelait Stéphane Zagdanski dans son essai de mise à mort du cinéma, « le cinéma est bête par essence ». Il n’a rien à dire, et encore moins à montrer, car l’essence même de l’image enregistrée le condamne à une organicité tristement propitiatoire et à une impossibilité ontologique : l’image ne peut s’imager. L’image, c’est déjà trop. L’image ne produit pas d’image, elle est un système clos. Elle ne peut, à la limite, que se copier et se reproduire sur un mode amibien. Englober, ravaler, consumer, et infuser tristement un organisme devenu organum. Alors à quoi sert au fond le cinéma ? Qu’est-ce que le «bon» cinéma ?

Lire aussi : 3 Billboards, un grand film de droite

La réponse est simple : le bon cinéma est un fétichisme. Capter des images et les reproduire à travers un jeu de lumières et d’ombres, cette technique de forains conçue pour abrutir les enfants et les bourgeoises envaporées, ne peut donner du sens que par le truchement de son propre fétiche, c’est-à-dire en donnant une âme à l’essence même de sa technicité, fondée sur la pédanterie roborative du dix-neuviémisme qui consiste à aduler toute pulsion scopique dès lors qu’elle est coupée de son socle transcendant. C’est pourquoi un bon film n’est au fond jamais qu’une installation fétichiste. Un système qui reconnaît tacitement sa propre impasse, sa propre incapacité à produire autre chose qu’une fétichisation de ses différents états.

Clément Rosset, dissertant plaisamment sur L’Oreille Cassée d’Hergé, nous le rappelait : « L’essentiel de l’histoire consiste en la disparition d’un original et son remplacement par une prolifération accélérée de contrefaçons et de doubles ». Voilà ce qui rend le cinéma possible et voilà en même temps ce qu’il contient dans son ventre immonde, l’aporie à l’état pur de n’être fécondé que par le double. Il ne peut sursoir à sa propre inanité que par le fétiche. A ce titre, Sueurs Froides, aka «l’alpha et l’omega des cinéphiles», est sans doute le plus grand film de tous les temps, puisqu’il est le plus grand film fétichiste de tous les temps : il ne fait que décliner à travers une succession d’images clés, de redites, de rimes visuelles, un trauma initial qu’il déploie jusqu’à faire univers. Ou le cinéma comme anamorphose de sa propre élution.

Un bon film n’est au fond jamais qu’une installation fétichiste.

Là réside le cinéma, le vrai, pas celui qui raconte des histoires : le cinéma précarise la réalité à l’aune de son image fétichisée. L’image fétiche qui réside au-delà du temps, dans le vampirisme du montage, pur résidu méta-carné d’une interférométrie pulsionnelle. Et voilà où se situe le cinéma de Bertrand Mandico, qui sort avec Les Garçons Sauvages ce qui constitue sans doute le testament jouisseur d’un cinéma révolu, celui des années 70, celui pour qui la technique et le sens, le médium et son message, ne sont qu’un seul et même produit du fétiche pur de la (s)copie.

Lire aussi : The Square, somptueuse satire

Venu, comme son maître à penser Valerian Borowczyk, de l’animation, Mandico produit du cinéma qui rêve (et c’est sans doute une bonne définition du cinéma d’animation, voir d’un certain cinéma animiste) : un cinéma qui rêve de littérature, un cinéma qui rêve du passé, aussi. Là où Hélène Cattet et Bruno Forzani (Amer, L’Etrange Couleur des Larmes de ton Corps) enterrent les seventies dans un maniérisme morbide et guindé, Mandico les réanime avec la candeur et l’amour qui sied au quichottisme fin-de-siècle. Non content de citer abondamment, inconsciemment ou non, tout ce que le cinéma expérimental des années 70 a pu produire de meilleur, c’est-à-dire le Terayama de L’Empereur Tomato Ketchup, le Kenneth Anger de Scorpio Rising, Toshio Matsumoto et sa Parade Funéraire des Roses ou Pierre Clémenti et sa Canaille Bleue, Les Garçons Sauvages est aussi et surtout un grand, un très grand film pédéraste.

Pédéraste au sens noble, c’est-à-dire pas homosexuel ; c’est-à-dire ne convoquant pas inutilement et gratuitement l’esthétique puante des backrooms et du cuir clouté, ni la zone de confort des homos bourgeois à la petite semaine, ceux qui peuplent les chars dans les gay prides. Non, nous parlons ici de la Grande Pédérastie, celle qui se hait, s’aime et se mire dans un même mouvement sacralisé, celle qui tutoie Dieu à force de contourner la femme et sa fécondité, celle qui fétichise, justement, cette féminité à travers le prisme lenticulaire du garçon et de l’éphèbe mille fois totémisé. Voilà un film qui fusille en 1 heure 50 toute la néo-domesticité putassière dans laquelle les LGBT et autres transsexuels cosmétiques enterrent sans fin l’idée première de l’androgynie. Car l’androgyne nous parle de Dieu, l’androgyne est alchimique et sa forme se lie dans la semence du soleil.

Lire aussi : La Forme de l’eau, une grosse barbe à papa

Mandico nous rappelle que la pédérastie n’est pas une préférence sexuelle mais bien un genre littéraire à part entière, une manière de sexuer le monde, de tordre le réel sur les arcs-boutants du désir et de finalement lui imprimer de force la forme du fétiche phalloïde. C’est la grande force de ce film que d’être littéraire ; non pas verbeux et académique, mais bien créateur de mots et de rimes fatales. Fiévreuse pellicule rehaussée d’or, opiacée et vénéneuse comme une page de Burroughs, profonde et ruiniforme comme un songe de Mandiargues. On peut y ajouter Jean Genet, Mishima, Bataille, Pasolini. Voilà les ombres immenses qui peuplent l’univers de Mandico, un univers de laitances, de cendres et de diamants, de pubertés cruelles qui éclosent comme des fleurs carnivores, un univers de queues tatouées compressées contre des cuisses de marins. Pas Jean-Paul Gautier, non, mais la Nuit sans Fin de la Pédérastie, qui n’a de résolution que la Mort ou le Soleil, c’est-à-dire, au fond, une seule et même chose.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

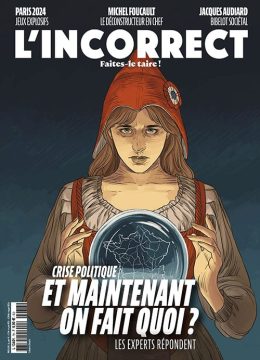

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter