« Nous les enfants de Denain » : la France de ceux qui ne sont rien

Par

Publié le

10 novembre 2022

Partage

C’est l’histoire du plus grand crime économique, social et moral des cinquante dernières années qui nous a été donné à voir en octobre par France télévisions, magnifiquement et tragiquement ; magnifiquement sur le plan journalistique car le reportage « Nous les enfants de Denain » est d’excellente facture, montrant ce qu’il y a à voir ainsi qu’on l’attend d’un service public qui remplit sa mission, sans mythification ni misérabilisme, sans discours moralisateur aucun, avec des journalistes bien à leur place, c’est-à-dire absents et se contentant de tenir le micro pour capter quelque chose des respirations profondes mais difficiles de notre pays ; tragiquement sur le plan humain car c’est l’histoire d’un déclassement, d’une déshérence, d’un abandon proprement scandaleux qui est racontée par ses victimes, ces estropiés de la modernité.

Qu’ils jettent donc un œil, ces donneurs de leçons, ces cœurs sur la main, ces amoureux du genre humain, sur leurs proches concitoyens, sur ce peuple qui est le leur mais avec lequel ils ne partagent plus rien

Nous voilà plongés une heure durant dans cette France intérieure, celle d’en bas, de tout en bas, le tréfonds des tréfonds, pauvre et désindustrialisée, cette France qui est celle de Bruay-la-Buissière, de Verdun, de Lens et Denain, cette France de chair, bien concrète, bien réelle, bien vivante, qui ne vit pas dans les nuées, qui n’est pas les « principes de la République », cette France qui est sous nos yeux, ou mieux encore, à nos côtés, mais de laquelle on détourne le regard comme on le fait sur les trottoirs d’un mendiant dont la pauvreté, la laideur ou l’odeur indispose. Oh après tout, qu’il est confortable de ne pas voir, de fermer les yeux, de regarder ailleurs ; qu’on est bien installé décidément, qu’il est chaud et bien douillet, le fauteuil du déni.

Qu’elles regardent donc cette France, nos élites qui en avaient la charge mais qui l’ont abandonnée, ou qu’on leur y plonge le nez comme dans un sceau de fiente, pour qu’elles prennent enfin conscience de cette culpabilité dont elles répondront devant le Tribunal. Qu’elles l’observent attentivement cette France du diesel et de la Kronenbourg, du routier et de l’aide-soignante, des bâtiments désaffectés et des commerces fermés, des corons et des terrils ; cette France des troquets et de leurs chaises en plastique, des grandes surfaces et du marché aux puces, du caddie et de la malbouffe, du diesel et du formica, du SMIC et du RSA ; cette France vidée de toute vie intérieure, déracinée et déculturée, qui n’a plus d’autres idoles, hélas, que le rap et le PSG, soit la « culture » (et le langage) des Américains ou des remplaçants. Qu’ils jettent donc un œil, ces donneurs de leçons, ces cœurs sur la main, ces amoureux du genre humain, sur leurs proches concitoyens, sur ce peuple qui est le leur mais avec lequel ils ne partagent plus rien. Qu’ils la regardent encore, en rougissant de honte, cette France qui n’a plus ni identité, ni rêves, ni idéaux, cette France qui n’a plus rien et qui n’a plus le luxe de croire en quelque chose, qui n’a d’autre horizon que son propre désarroi ; cette France où le déracinement devient volontaire, et nécessaire, et salutaire, et sans lequel les Allan, les Kévin, les Jordan sont condamnés au vagabondage.

Lire aussi : Christophe Guilluy, le peuple et la grande aliénation matérialiste

Que nos élites la regardent au fond des yeux et qu’elles osent encore lui dire qu’elle est une sale profiteuse, une misérable assistée, une pitoyable sangsue qui vivrait au crochet du contribuable, qu’elle doit devenir adulte, en traversant la rue pour se remettre à la tâche – alors qu’elle travaille quand elle le peut, cette France, plutôt deux fois qu’une d’ailleurs, la semaine et le week-end parfois, pour la simple raison que c’est du travail qu’elle tire ce qui lui reste de fierté, et de confort. Qu’elles la regardent trimer dans les petits boulots merdiques, à la chaîne ou sur les chantiers, et qu’elles osent lui dire qu’il nous faut davantage d’immigrés car tout de même, ces petits Français bien au chaud ne veulent plus se salir les mains. Qu’elles viennent ces élites, en regardant ce triste spectacle, assumer encore leur bric-à-brac idéologique, leur ruissellement, leurs premiers de cordées, leur méritocratie, leur main invisible, leur libre-échange, leur division internationale du travail ou que sais-je encore, qui ont provoqué cette catastrophe sociale et morale sans précédent.

Et pourtant dans cette misère, quelle humilité de cette France qui sait mieux que personne la modestie de sa condition. Quelle grandeur d’âme, presque monastique, que d’avoir appris à se satisfaire ainsi de petits riens, que de confesser de la sorte sa petitesse (ainsi ce père qui travaille d’arrache-pied pour offrir trois semaines de vacances à sa famille dans un camping minable entouré d’usines, et qui confesse en pleurant ne jamais pouvoir emmener les siens au restaurant). Que de dignité, dans cet abaissement. Car comme toujours et quoiqu’on lui fasse dire, cette France ne réclame rien ; elle est bien trop timide, bien trop pudique, bien trop fille d’une vieille civilisation qui a sa petite fierté, pour quémander quoi que ce soit. Elle s’est résignée, accepte son sort, essaye d’en tirer les bénéfices qu’elle peut.

Cette France veut que l’on sache qu’elle existe, que l’on entende ses peines, qu’on la mette et l’honore à sa juste place. En somme, que l’on pose sur son épaule un bras amical qui réconforte, que l’on jette sur elle un regard d’amour

Mais cette France nous lance un cri d’alerte, un cri constant mais latent, qui n’est pas sûr de lui et qui ne sait pas s’il a le droit d’émettre, un cri qui parfois retentit, comme lors du mouvement des Gilets jaunes, mais que vite alors on s’efforce de ne pas entendre et que, comme on peut, avec de l’argent et de belles promesses, on étouffe. Ce cri, c’est un appel à la considération : cette France veut que l’on sache qu’elle existe, que l’on entende ses peines, qu’on la mette et l’honore à sa juste place. En somme, que l’on pose sur son épaule un bras amical qui réconforte, que l’on jette sur elle un regard d’amour.

Que les libéraux remballent donc leurs théories honteuses du coup de pied aux fesses. Que les socialistes brûlent leurs chèques en bois. Que les capitalistes jettent aux orties leurs petits jeux boursiers. Que les communistes se repentent de leurs promesses parousiaques. Que les populistes rompent avec l’instrumentalisation indigne des passions tristes et/ou leur mythification grossière d’un peuple qui serait tout beau tout propre. Ça n’est rien de tout cela que souhaite cette France de ceux qui ne sont rien. Sur le plan matériel, ils n’espèrent rien d’autre qu’un travail qui paye dignement et leur permette d’entretenir convenablement une vie de famille. Sur le plan social, ils n’attendent rien d’autre que de se réchauffer à la flamme des solidarités organiques d’antan, dont ils ont la nostalgie. Sur le plan moral, ils cherchent désespérément du sens, à savoir de la signification et une direction.

Lire aussi : Grande distribution, l’autre grand remplacement

Car redisons-le autant qu’il le faudra, le crime le plus grave, le plus attentatoire, le plus scélérat, est collectif, c’est celui des laïcards de tout poil, des zélés et des suiveurs, de gauche ou de droite, qui ont jeté les humbles dans la grande aliénation matérialiste, qui ont condamné toute possibilité d’élévation morale en ne parlant plus que d’estomac, qui les ont empêchés de trouver paix et réconfort dans les bras de Celui qui est monté en croix pour les petits. Impossible ici de conclure sans citer la page sublime – dont vous excuserez la longueur – de Louis Veuillot parlant de son défunt père :

« C’était un simple ouvrier, sans lettres, sans orgueil. Mille infortunes avaient traversé ses jours remplis de durs labeurs ; la seule joie de ses vertus, inébranlables mais ignorantes, l’avait un peu consolé. Personne, durant cinquante ans, ne s’était occupé de son âme ; jamais, sauf à la dernière heure, son cœur labouré d’angoisses ne s’était reposé en Dieu. Il avait toujours eu des maîtres pour lui vendre l’eau, le sel et l’air, pour lever la dîme de ses sueurs, pour lui demander le sang de ses fils ; jamais un protecteur, jamais un guide… Mon père avait donc travaillé, il avait souffert, et il était mort. Sur le bord de sa fosse, je songeai aux tourments de sa vie, je les évoquai, je les vis tous ; et je comptai aussi les joies qu’aurait pu goûter, malgré sa condition servile, ce cœur vraiment fait pour Dieu. Joies pures, joies profondes ! Le crime d’une société que rien ne peut absoudre l’en avait privé ! Une lueur de vérité funèbre me fit maudire non le travail, non la pauvreté, non la peine, mais la grande iniquité sociale, l’impiété, par laquelle est ravie aux petits de ce monde la compensation que Dieu voulut attacher à l’infériorité de leur sort. Et je sentis l’anathème éclater dans la véhémence de ma douleur… »

Il est grand temps effectivement, que l’anathème éclate.

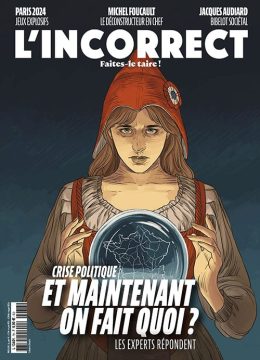

EN KIOSQUE

Découvrez le numéro du mois - 6,90€

Soutenez l’incorrect

faites un don et défiscalisez !

En passant par notre partenaire

Credofunding, vous pouvez obtenir une

réduction d’impôts de 66% du montant de

votre don.

Retrouvez l’incorrect sur les réseaux sociaux

Les autres articles recommandés pour vous

Restez informé, inscrivez-vous à notre Newsletter